2024 Revolución y reconstrucción. La economía política del México posrevolucionario, 1917-1938. Leonardo Lomelí Vanegas.

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Una visión global

La historia de los movimientos de los trabajadores abarca varios siglos. Hay quienes han intentado rastrear estas expresiones de descontento de los trabajadores aun antes del surgimiento del capitalismo. Sin embargo, es sobre todo desde mediados del siglo XIX, particularmente en Europa, cuando el movimiento obrero mundial adquiere un perfil más definido: los sindicatos se distinguen claramente de otras formas de organización previas; sus causas y demandas se enfocan hacia sus condiciones de trabajo, la jornada laboral y los salarios; sus formas de expresión revelan una mayor autonomía frente a los patrones y otros segmentos de la sociedad.

De esta manera, durante la segunda parte de esa centuria el movimiento obrero logrará niveles de organización superiores y un pensamiento original bajo la influencia de intelectuales y corrientes diversas, principalmente el anarquismo y el socialismo marxista.

El arribo del siglo XX conocerá la existencia de un movimiento obrero plenamente identificado por sus formas de organización, sus demandas y sus perfiles ideológicos.

Su irrupción en la historia, a partir de entonces, fue tan vigorosa que podemos afirmar que el siglo XX fue el siglo de los trabajadores.

Lo fue porque en la mayor parte de esta centuria la clase obrera adquirió un protagonismo central en la vida política y social de muchos países, sobre todo en los más avanzados. Pero también porque la configuración de los Estados nacionales fue modelándose en relación con los temas laborales.

Por ello, la historia mundial, y aun la historia nacional de muchos países, no podrían entenderse sin tomar en cuenta al movimiento obrero y su influencia decisiva en las transformaciones políticas, económicas y culturales de los últimos 100 años.

Recordemos que el siglo conoce muy tempranamente un acontecimiento fundamental: en 1917, una insurrección obrera ocurre en Rusia e inaugura un régimen que, a nombre de los trabajadores y, más particularmente, de la clase obrera, se propondrá construir una sociedad y un Estado nuevos.

La Revolución rusa definirá en buena medida el curso del siglo XX por varias razones: en principio por el surgimiento de una nueva potencia económica y militar que cambiará el equilibrio entre las naciones de Europa y con ello el resultado de la Gran Guerra; luego, durante la conflagración contra el Eje, será una fuerza fundamental para derrotar al nazifascismo. Un nuevo orden mundial surgió desde entonces y estuvo vigente hasta 1991, cuando se derrumbó la Unión Soviética, es decir, más de 45 años. [1]

Pero, en segundo lugar, la Revolución rusa cambiará el perfil político e ideológico del mundo. Su influencia se manifestará en el impulso que adquirieron el comunismo y la socialdemocracia como doctrinas que, con todas sus diferencias, habían surgido de un cuerpo teórico y doctrinario común: el marxismo y la lucha por el socialismo. [2] Ello implicaba, entre otras cosas pero de manera central, el papel de la clase trabajadora [3] en la transformación del capitalismo y en la construcción de una nueva sociedad. La influencia ideológica de la Revolución rusa acicateó el sindicalismo, la creación de organizaciones políticas y el surgimiento de diversos movimientos sociales que de una manera u otra se reclamaban de los trabajadores o del proletariado. Conquistó también importantes sectores de las élites políticas e intelectuales en muchas partes del mundo. [4]

La participación decisiva de los trabajadores y, en particular, de los obreros en los acontecimientos de la Revolución de 1917 no ha sido cuestionada. Más complejo, en cambio, ha sido discutir el papel que jugaron en los años posteriores, bajo el poder soviético. Sin embargo, es indudable que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas realizó un enorme esfuerzo para su industrialización. En este plano, la clase obrera tuvo también, oprimida o no, como clase gobernante o no, un papel fundamental.

En los países capitalistas, los trabajadores, sus organizaciones, partidos políticos y programas también adquieren una fuerza y una influencia fundamental. Pero será, sobre todo, a partir de la crisis de 1929, cuando el capitalismo sufrirá cambios importantes, reconociendo el papel protagónico de los trabajadores y la necesidad de incorporarlos activamente en la reconstrucción de la economía y del Estado. Aunque este proceso es interrumpido en Europa por el fascismo y la segunda Guerra Mundial, al cabo de ella surgirá el llamado Estado de bienestar que, en esencia, se propondrá construir un régimen protector de los trabajadores bajo políticas comerciales, financieras y, sobre todo, sociales. El pleno empleo será el objetivo expreso de las políticas macroeconómicas y se crearán instituciones como la seguridad social. A nivel de Estado, los sindicatos, base social de los partidos laboristas o socialdemócratas, se convertirán en protagonistas centrales en la escena política.

De esta manera, a mediados del siglo XX una parte del mundo reclamaba estar gobernada por Estados obreros, mientras la otra, bajo las condiciones del mercado, se organizó para proteger a los trabajadores. Tanto el socialismo como el capitalismo pusieron los temas del trabajo y de los trabajadores en un lugar central. En ambos casos se propusieron fomentar el empleo industrial, pues la industrialización fue el paradigma económico de buena parte del mundo durante el siglo XX.

Aunque en otras partes del mundo, como en México, el esfuerzo industrializador fue más limitado, a partir de la tercera o cuarta década del siglo el objetivo fue el mismo: la industria como eje o locomotora del desarrollo. Para el logro de este objetivo, un Estado social protector de los trabajadores era la contraparte necesaria. En estas condiciones, los trabajadores, en particular la clase obrera y sus organizaciones sindicales, adquirieron un protagonismo sin parangón con el siglo XIX, y una enorme influencia.

Otro asunto es si los trabajadores en todas estas sociedades lograron niveles de vida dignos y aceptables o si este protagonismo se dio bajo formas de gobierno antidemocráticas o dictatoriales. Tampoco se pretende olvidar la importancia de otras clases y de su papel en la historia del siglo: los campesinos y otros productores rurales, los propietarios y empresarios, y, en fin, las élites políticas y burocráticas.

Sin embargo, casi al final de la centuria otra historia se inicia. El gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra marcará el inicio de una transformación del capitalismo y del mundo. En primer lugar, cambian los paradigmas: el pleno empleo y la política social serán desplazados para dar lugar a otras prioridades que permitan liberar y desregular los mercados. La competencia por atraer los flujos de capital monetario se convierte en el nuevo objetivo, aún más importante que la industrialización. En segundo lugar, se destruyen o “ajustan” las instituciones públicas para acomodarlas a los dictados del mercado, dando lugar a una profunda transformación del Estado. Finalmente, se abre paso a una expansión capitalista que cambiará las estructuras de la sociedad. En los países desarrollados se fomenta la descolocación o reubicación [5] de empresas hacia otras naciones donde la fuerza de trabajo es más barata, mientras que en los países menos desarrollados se imponen fuertes medidas de ajuste que incluyen un control de los salarios. Hacia finales del siglo XX y principios del XXI proliferan diversas formas de contratación precarias en los mercados de trabajo de todo el mundo.

El derrumbe de los regímenes llamados comunistas o del socialismo real, que culmina con la desaparición de la URSS en 1991, abrirá esta zona del mundo a los mercados y provocará otro cambio igualmente profundo: una derrota intelectual e ideológica de la clase obrera que se interpretará como la necesaria e incontestable supremacía del capitalismo sobre la "quimera” socialista, y del libre mercado sobre las políticas sociales del Estado de bienestar, es decir, el fracaso del intervencionismo estatal para proteger a las clases subalternas, particularmente a los trabajadores.

Los cambios ocurridos en el capitalismo en el último tramo del siglo XX y la derrota ideológica del laborismo socialdemócrata y de la dictadura del proletariado inauguran una nueva etapa en la historia mundial.

Podemos entonces arriesgar, de acuerdo con los cambios aquí relatados sucintamente, una periodización general del movimiento obrero en el siglo XX que se prolonga hasta comienzos del XXI.[6] Encontramos una primera etapa de expansión creativa que arranca desde el siglo XIX: tiene uno de sus momentos decisivos en la Revolución de 1917 en Rusia y abarca hasta la víspera de la segunda Guerra Mundial. Es la etapa de las conquistas de los derechos fundamentales de los trabajadores: de organización, de asociación, de huelga, de contratación colectiva. Pero es también el momento más dramático [6] de las luchas de los trabajadores organizados en sindicatos y partidos políticos, y el periodo en que éstos adquieren una mayor radicalidad política e ideológica.

El marxismo y el anarquismo son las corrientes ideológicas más importantes del movimiento obrero en la última mitad del siglo XIX y principios del XX. No proponen solamente un programa político sino toda una filosofía y una concepción nueva del mundo, la sociedad y la cultura.

En las primeras décadas del siglo XX, y en buena medida por los acontecimientos en Rusia, el anarquismo prácticamente pierde la pelea ideológica frente al marxismo que, sin embargo, se divide en dos grandes tendencias: la socialdemócrata o reformista, y la revolucionaria o clasista. Ambas jugarán un papel importante en las historias nacionales del siglo XX. Sin embargo, la revolución sólo triunfará en Rusia, mientras que en Alemania e Italia el movimiento obrero sufre una derrota que abre paso al surgimiento del fascismo. En el resto de los países el reformismo se afianza como la estrategia más adecuada de las organizaciones obreras para lograr algunos beneficios y transformar, así sea gradualmente, al capitalismo.

Durante esta primera etapa, de expansión creativa del movimiento obrero, surge el primer Estado socialista en la historia, paradigma de la utopía de los trabajadores, pero también se conquistan derechos y se expande y consolida el sindicalismo en muchos países del mundo, sobre todo en los más desarrollados. El socialismo será una corriente de pensamiento respetada, temida e indudablemente influyente en todo el mundo.

Después de la Gran Guerra, la reconstrucción de Europa y las experiencias de la gran crisis de 1929, se crearon las condiciones de la segunda etapa, la que podríamos llamar de madurez y cogobiemo. Arranca en la posguerra y se prolonga hasta finales de los años setenta. Son los momentos de consolidación del Estado de bienestar de un lado, y de un desarrollo menos traumático y más estable en la Unión Soviética y el llamado bloque socialista. En estos años, los trabajadores conocen sus mejores tiempos, los salarios más altos, los mejores índices de ocupación, los mayores niveles de protección institucional. La Guerra Fría entre las dos superpotencias no se redujo a una competencia armamentista, se convirtió también en una lucha por alcanzar el mayor avance tecnológico, por los índices de crecimiento industrial más elevados e incluso los mejores niveles de bienestar de sus trabajadores. Coincide con la llamada Edad de Oro del siglo XX. [7]

En estas condiciones, los trabajadores, a través de sus organizaciones sindicales y de los partidos socialdemócratas, a veces con el apoyo de los partidos comunistas, ganarán elecciones y gobernarán en diversos países, sobre todo en Europa. Pero aun ahí donde no triunfan en las urnas, la fuerza de sus organizaciones sindicales los convierte en un interlocutor obligado para definir las políticas públicas. En los Estados Unidos, el país más resistente a este proceso, el ideal, el sueño americano, será convertir a los obreros industriales en la clase media que vuelva a esa nación "opulenta” en una sociedad más igualitaria. De una u otra forma, directa o indirectamente, el peso de los trabajadores será decisivo en el gobierno y en el rumbo de las sociedades capitalistas más desarrolladas.

La tercera etapa del movimiento sería finalmente la etapa de la derrota y el repliegue. Se ubica en el último tramo del siglo, particularmente desde el primer gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra, la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética. El viraje neoliberal golpeará el nivel de vida y las condiciones de trabajo de la clase obrera en una magnitud desconocida hasta entonces.

Aunque el proceso conocerá distintos grados de intensidad, se puede afirmar que, en las economías capitalistas,

ha tenido lugar una transformación a gran escala (debido al tránsito a los mercados de trabajo flexibles). En estos nuevos mercados de trabajo [...] gran parte de la fuerza de trabajo carece en la actualidad incluso de la seguridad económica que daba el trabajo asalariado. Su mundo es el del trabajo a tiempo parcial, los contratos temporales y el empleo por cuenta propia [...] La erosión de los niveles de vida de los trabajadores, debido a una inseguridad laboral cada vez mayor, es la respuesta a una organización social del trabajo que está en una situación de flujo casi continuo, con incesantes mutaciones bajo el impacto de la innovación tecnológica y de la competencia de un mercado desregulado [...] La empresa ha [...] abandonado muchas de las responsabilidades que hacían que el mundo del trabajo resultara humanamente tolerable en el pasado: algunas de ellas no están lejos de ser instituciones virtuales. [8]

Junto con este proceso, las organizaciones sindicales se repliegan, los índices de sindicalización se reducen y, en general, pierden influencia en la definición de las políticas públicas. Los partidos comunistas prácticamente desaparecen mientras que la socialdemocracia se debate en defender lo que se pueda del viejo Estado de bienestar y adaptarse a las nuevas condiciones, haciendo suyo el programa neoliberal.

Lo más grave, sin embargo, fue la derrota ideológica. En las últimas décadas del siglo XX y hasta los primeros años del XXI, los trabajadores y las izquierdas parecían asumir el papel de fuerzas conservadoras mientras la derecha se apropiaba de la idea del cambio. Se confirmaba, así, la hegemonía del pensamiento "único” de la derecha neoliberal, poniendo a la izquierda y al movimiento obrero en una crisis de identidad y de programa. Esta situación, como veremos más adelante, empezó a cambiar después de la Gran Recesión del capitalismo mundial ocurrida en 2008.

Para el caso de México, podemos encontrar una periodización de la historia del movimiento obrero [9] dividida en cuatro fases: 1) anarcosindicalismo y caudillismo revolucionario (1917-1933); 2) nacionalismo revolucionario y caudillismo charro (1934-1957); 3) desarrollo estabilizador y corporativismo charro (1957-1967), y 4) crisis y reestructuración, sindicalismo independiente y sindicalismo oficial (1968-1990). Nuestra propuesta tiene algunas coincidencias con este enfoque, pero la diferencia más importante reside en que en este trabajo nos proponemos explorar el protagonismo de los trabajadores en la transformación de la sociedad y el Estado como una expresión del desarrollo del capitalismo a nivel mundial. Para los autores citados, en cambio, su intención consiste más bien en entender la lógica interna de la evolución del movimiento obrero en "torno a un conflicto ya sea con los empleadores, el Estado o con otros contingentes de trabajadores”. [10]

De acuerdo con lo anterior, la historia del movimiento obrero mexicano estará basada en las tres fases explicadas anteriormente: expansión creativa, madurez y cogobiemo, y derrota y repliegue. Ello supone averiguar, en el caso de México, el papel que las organizaciones de los trabajadores han jugado en el cambio social y político del país. Asimismo, buscaremos analizar la evolución de sus propias organizaciones y de sus programas y reivindicaciones. Al final, haremos unas cuantas anotaciones sobre algunos fenómenos nuevos observados en la segunda década del siglo XXI, ligados a las transformaciones del capitalismo y al surgimiento de las nuevas oposiciones sociales y políticas al modelo imperante, subrayando sus repercusiones en el mundo laboral.

INTRODUCCIÓN

LA IMPORTANCIA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LA RECONSTRUCCIÓN NACIONAL

La Revolución mexicana fue, sin lugar a dudas, el acontecimiento que marcó nuestro siglo XX. Por su impacto económico, demográfico y social, así como por sus consecuencias políticas, institucionales y culturales, puede afirmarse que así como el siglo XIX fue el siglo de la Independencia, el XX fue el siglo de la Revolución. Sin embargo, hubo una etapa inmediatamente posterior a la lucha armada en la cual la reconstrucción nacional desplazó incluso a la Revolución mexicana misma como eje del discurso y de la actuación de los gobiernos posrevolucionarios. La necesidad de superar el estancamiento económico y sus secuelas llevó a los gobiernos que se sucedieron a partir de 1917 a plantearse seriamente el dilema de combinar y por momentos posponer la realización de las reformas más importantes que se desprendían del nuevo texto constitucional, con una agenda de corto y mediano plazos, que requería de la normalización de las actividades fundamentales del Estado, de las relaciones con el exterior y de la reactivación de las actividades económicas.

El punto de partida de la reconstrucción del Estado y la economía fue la Constitución de 1917. El 5 de febrero de ese año el primer jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo, Venustiano Carranza, promulgó el texto constitucional que había sido redactado y aprobado por el Congreso Constituyente, reunido en Querétaro desde los últimos días de noviembre de 1916. Pero más allá del optimismo que se respiraba en Querétaro en esos momentos, en el resto del país había dudas sobre cuánto tiempo estaría vigente la nueva Constitución y si llegaría a aplicarse en todo el territorio nacional. Aunque los constitucionalistas controlaban la mayor parte del país, éste distaba mucho de estar completamente pacificado. Francisco Villa y Emiliano Zapata continuaban en armas, así como varios movimientos contrarrevolucionarios, entre los que destacaba el comandado por Félix Díaz. La nueva Constitución no era reconocida ni por las facciones revolucionarias que continuaban en lucha contra los constitucionalistas, ni por las fuerzas contrarrevolucionarias, pero tampoco por la Iglesia católica ni por un grupo de exiliados, más importante por su activismo político y sus relaciones en el exterior que por su número, que desde Europa y sobre todo desde Estados Unidos se oponían activamente a las iniciativas de Carranza.

Sin embargo, poco a poco, el nuevo Estado comenzó a abrirse paso, sin haber superado por completo la lucha armada y en medio de un contexto internacional adverso. La neutralidad mexicana durante la Primera Guerra Mundial fue motivo de tensiones con las principales potencias, sobre todo con Estados Unidos. Los acercamientos de Alemania con el gobierno de Carranza, que hicieron crisis al darse a conocer el telegrama Zimmermann, terminaron de complicar la relación que ya de por sí era compleja por las afectaciones a ciudadanos e intereses económicos de las potencias aliadas, principalmente Estados Unidos y Gran Bretaña, así como por diversas disposiciones de la nueva Constitución, particularmente las relativas a la propiedad y al trabajo. En medio de un entorno internacional poco propicio, el primer gobierno constitucional dio los primeros pasos para reconstruir el Estado y para convocar a los factores de la producción a apoyar la reconstrucción económica. A pesar de las diferencias políticas entre los gobiernos de Carranza, De la Huerta, Obregón y Calles, sin duda el hilo conductor de su política económica fue el énfasis en la reconstrucción nacional.

LA RECONSTRUCCIÓN NACIONAL COMO PRINCIPIO ORDENADOR DEL MÉXICO POSREVOLUCIONARIO

El presidente Plutarco Elías Calles fue una figura destacada en el curso de la reconstrucción económica, pero dista mucho de ser su artífice o iniciador. Durante mucho tiempo ha prevalecido la idea de que la reconstrucción nacional comenzó con la fundación del Banco de México, pero en realidad hay una continuidad entre los proyectos para la reconstrucción económica de los gobiernos de Carranza, De la Huerta, Obregón y el propio Calles en la primera mitad de su gobierno, que incluían no solamente el establecimiento del banco único, sino la reorganización de la hacienda pública y la construcción de una nueva relación con los factores de la producción. Los obreros, los campesinos y los empresarios. [11] En cambio, gran parte de las medidas emprendidas a partir de 1926 corresponden a una segunda generación de reformas, que no estaban consideradas anteriormente o que constituían una auténtica innovación respecto a las concepciones iniciales sobre lo que debería ser la reconstrucción y la participación del Estado en la misma y constituyen por lo tanto una genuina aportación del gobierno del presidente Calles. [12]

En mi opinión, la política de reconstrucción nacional puede entenderse como un continuo que va desde 1917 hasta 1938, quedando dividido en tres subperiodos por lo que hace a la reconstrucción económica propiamente dicha. El primero va de 1917 a 1925, durante el cual se normalizan las funciones hacendarías del Estado, se nivela el presupuesto y se establece el Banco de México con el propósito de controlar la emisión monetaria. [13] Una de las conclusiones del Proyecto PAPIIT IN311519, La Economía Política de la Reconstrucción Nacional, (1917-1938), financiado por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, del cual es producto este libro, es que puede afirmarse que, aun con diversos matices, hay una continuidad entre los proyectos económicos de los gobiernos de Carranza, De la Huerta, Obregón y el primer año de gobierno de Plutarco Elías Calles.

El segundo periodo va del inicio de la Guerra Cristera en 1926 a la renuncia del presidente Pascual Ortiz Rubio, en septiembre de 1932. Este periodo se caracteriza por los avatares del Estado mexicano para enfrentar las consecuencias del inicio de la Gran Depresión y por el enfrentamiento entre los sectores más radicales y los más conservadores del grupo en el poder, lo que se expresa en una política represiva hacia los movimientos sociales, ya fueran los encabezados por los comunistas o por la derecha católica, pero sobre todo porque parecía estar en el horizonte inmediato la conclusión del reparto agrario, medida que se había anunciado desde los últimos años de gobierno del presidente Calles y en la que insistió el presidente Ortiz Rubio. [14]

Finalmente, el último periodo va del inicio del interinato presidencial de Abelardo L. Rodríguez en septiembre de 1932, hasta 1938, cuando la expropiación petrolera culmina un proceso de consolidación del Estado surgido de la Revolución. Durante este periodo se presenta una ampliación de sus actividades económicas, que incluyó la nacionalización de los ferrocarriles, la creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de Nacional Financiera y la construcción de obra pública. En estos años se define y se refuerza el papel como agente económico del Estado mexicano, incluyendo su capacidad para relanzar el reparto agrario y sobre todo para imponer a la propiedad privada las modalidades que requería el interés público. [15] Sin duda la contribución del general Cárdenas fue fundamental tanto para la consolidación del sistema político como para la ampliación del intervencionismo estatal en la economía.

LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO

Promulgada la Constitución de 1917 en Querétaro, el primer jefe del Ejército Constitucionalista procedió a convocar a elecciones para integrar los poderes de la Unión. El propio Carranza contendió como candidato para el cargo de presidente constitucional de la República, de tal suerte que para mediados de ese año se encontraban reconstituidos los tres poderes de la federación. Sin embargo, la reconstrucción de las capacidades administrativas, hacendarías y legales del Estado habría de ser mucho más lenta. El primer gobierno constitucional siguió con el esfuerzo iniciado por Rafael Nieto y Luis Cabrera desde los años previos a recuperar el control estatal sobre la recaudación, que se encontraba principalmente en manos de los jefes militares de cada región. Otro problema, directamente relacionado con el anterior, era la elevada carga que representaba el gasto militar sobre las finanzas públicas. Ambos problemas limitaron seriamente el margen de acción del gobierno de Carranza, pero irían resolviéndose de manera satisfactoria durante los gobiernos de Obregón y de Calles y de manera definitiva durante el Maximato, a pesar de los altibajos que representaron las rebeliones delahuertista, cristera y escobarista.

Más lento fue el proceso a través del cual se fue normalizando el gobierno de los estados. Si bien la mayoría se apresuró a convocar a elecciones y a elaborar nuevas constituciones estatales que fueran acordes con la Constitución promulgada en Querétaro, en la mayoría de los estados subsistió durante los gobiernos de Carranza, De la Huerta y Obregón (y en algunos casos más allá) una estructura dual de poder. La formal, representada por el gobernador, los poderes estatales y las autoridades municipales, y una estructura alterna, constituida por los jefes de operaciones militares y sus subalternos. [16] En varios casos, los gobernadores optaron por crear una base social de poder que les permitiera contrarrestar el poder de los jefes de operaciones militares, alentando la organización de obreros y campesinos. Estos esfuerzos constituyeron un antecedente importante en la construcción del entramado corporativo que sustentaría al sistema político mexicano a partir de la presidencia de Lázaro Cárdenas.

La Constitución de 1917 representó un cambio radical frente al Estado liberal que se había ido construyendo lentamente desde el siglo XIX y que alcanzó su configuración más estable durante el régimen de Porfirio Díaz. El Congreso Constituyente fue mucho más allá del Ejecutivo fuerte que proponía Carranza en su iniciativa, ya que le confirió un conjunto de facultades que le permitían, en los hechos, fungir como árbitro de las relaciones entre los factores de la producción, al concederle atribuciones directas en materia agraria e indirectas en materia laboral. Sin embargo, la aprobación del marco legal que complementara la nueva Constitución fue lenta. La aprobación de las leyes reglamentarias de los artículos 27 y 123 llevó mucho tiempo e implicó largas negociaciones y varios proyectos fallidos. Esta dilación se debió en ocasiones a una estrategia deliberada de algunos gobiernos por ganar tiempo, con el propósito de evitar una confrontación directa con los sectores que se oponían a la aplicación de los aspectos más innovadores de la nueva Constitución.

A partir del gobierno de Álvaro Obregón se produce uno de los cambios más importantes en las atribuciones del Estado. A iniciativa del rector de la Universidad Nacional, José Vasconcelos, el presidente creó la Secretaría de Educación Pública y sacó adelante las reformas que confiaron al gobierno federal el esfuerzo educativo por ampliar la alfabetización y llevar la educación básica a todo el país. La reforma de Vasconcelos no se circunscribió únicamente a los aspectos meramente educativos, ya que implicó una amplia reforma cultural cuyos efectos se dejarían sentir durante el resto del siglo, pero con particular intensidad en las siguientes décadas. En su calidad de primer secretario de Educación Pública, Vasconcelos promovió el inicio del muralismo mexicano al encargar a varios pintores mexicanos, entre los que sobresalieron los que después serían los tres grandes autores del muralismo mexicano, la realización de murales primero en edificios de la Universidad y posteriormente en la propia Secretaría de Educación Pública. [17] A partir del gobierno de Calles el apoyo a la educación sufrió altibajos.

Conforme avanzaba la reconstrucción y se consolidaba el Estado, se fue incorporando al sector público una pléyade de jóvenes que en su mayoría se habían formado en los últimos años del régimen porfiriano o durante la Revolución. Algunos habían participado en el Ateneo de la Juventud. Otros más formaron parte de las generaciones que se formaron en la Escuela Nacional de Jurisprudencia durante los años más difíciles de la Revolución. Destaca el grupo que constituyó la Sociedad de Conferencias y Conciertos que daría lugar al grupo que se conocería como “los Siete Sabios”. Dos de sus integrantes, Manuel Gómez Morín y Vicente Lombardo Toledano, serían protagonistas importantes de la reconstrucción económica el primero y de la educación y la organización sindical el segundo, [18] llegando a desempeñar posiciones antagónicas en los años treinta, durante el enfrentamiento entre el Estado y la Universidad Nacional a que dio lugar la pretensión de instaurar la educación socialista en la máxima casa de estudios.

LA RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA

Aunque el país no se encontraba completamente pacificado, una vez promulgada la Constitución y restablecidos los poderes de la Unión, la prioridad del primer gobierno constitucional era iniciar la reconstrucción económica. Una de las primeras acciones del presidente Carranza fue la de dividir la decimonónica Secretaría de Fomento en dos nuevas secretarías. La de Industria y Comercio y la Secretaría de Agricultura y Fomento. A la primera le correspondería tratar de establecer una relación de cooperación con los factores de la producción, en tanto que de la segunda se esperaba que administrara la demanda social, partidaria de un reparto de tierras que el antiguo primer jefe prefería que fuera gradual y limitado.

El primer secretario de Industria y Comercio (que en diciembre de 1917 cambió de denominación a Industria, Comercio y Trabajo) fue el ingeniero Alberto J. Pani, uno de los personajes más importantes en este libro, quien asumió el compromiso de restablecer las relaciones con el capital y convocó en los primeros meses de su gestión a los congresos nacionales de Comerciantes e Industriales. Al hacerlo, dejó clara la intención del nuevo Estado de tender puentes con el sector privado para tratar de reactivar la economía. Sin embargo, no fue fácil reencauzar la relación de los gobiernos posrevolucionarios con los empresarios. El principal obstáculo que se oponía a este propósito gubernamental lo constituían las reticencias que despertaba la nueva Constitución federal entre la iniciativa privada. Estas objeciones afloraron en el Congreso Nacional de Industriales cuando se pidió la derogación de los artículos considerados más radicales de la Constitución, en particular el 27 y el 123, por atentar contra la propiedad “y contra la libertad de trabajo”. En especial intentaron, sin éxito, suprimir la jornada laboral de ocho horas diarias. [19]

El gobierno de Carranza y los que le sucedieron tuvieron que enfrentar la desconfianza del sector privado no sólo nacional, sino extranjero. La suspensión del pago de la deuda externa, el nuevo régimen de propiedad establecido en la Constitución y los intentos del Estado por aumentar los impuestos a la extracción y exportación de petróleo generaron tensiones con las empresas extranjeras, las cuales recurrieron a sus gobiernos. En el caso de las empresas petroleras, estos enfrentamientos y la incertidumbre asociada a la reglamentación del artículo 27 constitucional provocaron una declinación de la inversión extranjera en la década de los años veinte, después del primer auge petrolero en la historia de México. Las empresas extranjeras prefirieron invertir en otros países que ofrecían también un importante potencial petrolero, como Venezuela. [20] A pesar de esta tendencia, en términos generales tuvo lugar una recuperación de la inversión conforme se fue pacificando el país y se recuperó el control sobre la totalidad del territorio nacional.

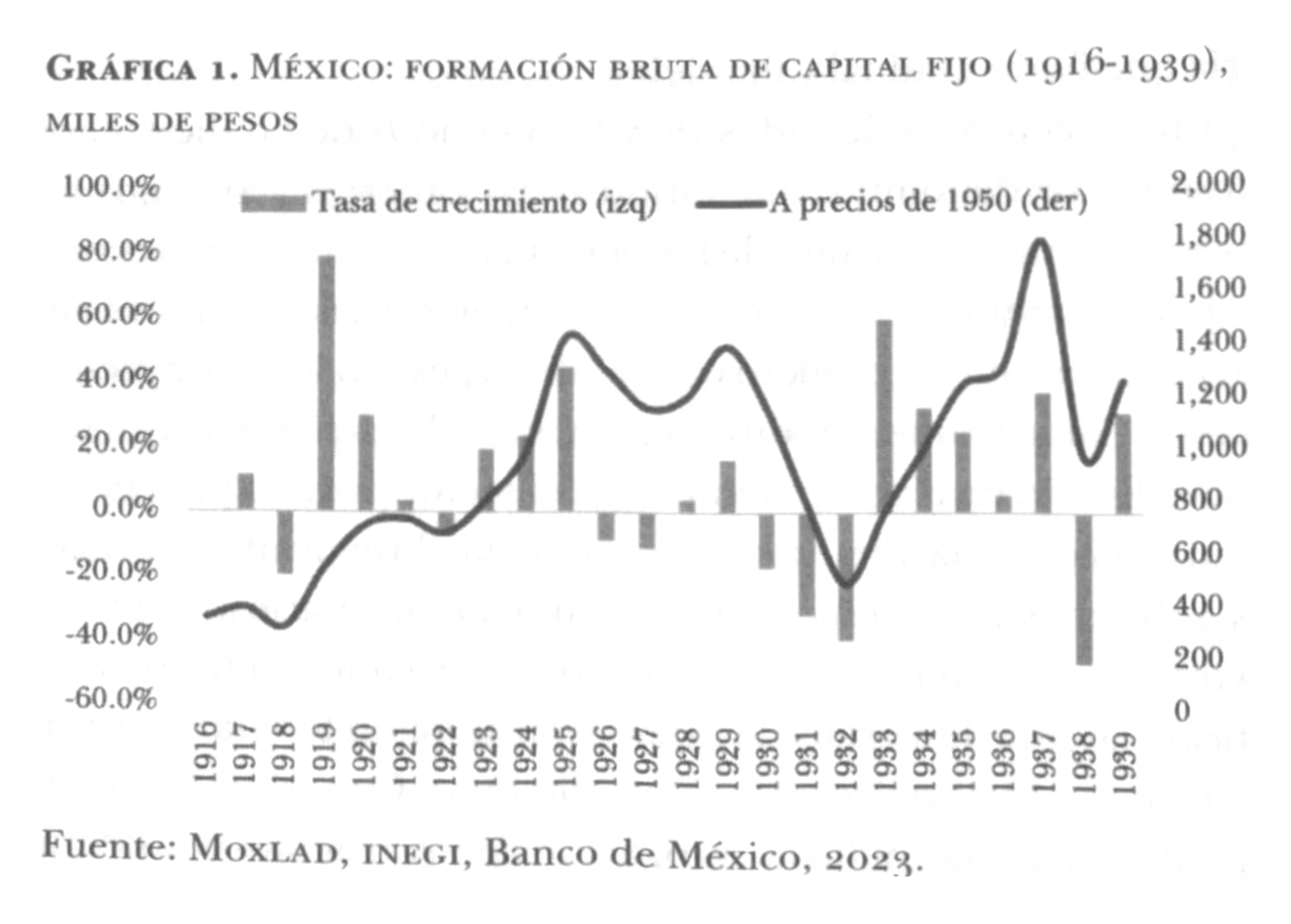

Como se aprecia en la gráfica 1, es posible identificar un crecimiento de la inversión entre 1919 y 1925, si bien desde niveles muy bajos, provocados por la fase más violenta de la Revolución. Estos años corresponden a la última fase del gobierno de Carranza, el interinato de Adolfo de la Huerta, la presidencia de Álvaro Obregón y el primer año de gobierno de Calles. La recuperación puede tener que ver, entre otros factores además de la pacificación de país, con la normalización gradual del transporte de carga y de pasajeros, con la última fase del auge petrolero, con la recuperación de la demanda a medida que se normalizaban las actividades económicas y con la desincautación de los bancos en 1921, que a pesar de las reticencias que provocaba la nueva Constitución fue vista como una señal positiva del gobierno de Obregón hacia el sector privado.

Después de 1925, año marcado entre otros acontecimientos por la fundación del Banco de México, se observa una nueva caída en la inversión entre 1926 y 1927, que está claramente asociada al inicio de la Guerra Cristera, así como a las fricciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos por la reglamentación del artículo 27 en materia petrolera, agravadas por sus diferencias respecto a la crisis nicaragüense, así como por el crecimiento del déficit público y las políticas contractivas instrumentadas en 1927. Más adelante se observa una incipiente recuperación entre 1928 y 1929 que se ve truncada por la crisis mundial iniciada a fines de ese año, que dio paso a la Gran Depresión. A partir de ese momento la inversión se desploma hasta tocar fondo en 1932, para iniciar después de ese año una impresionante recuperación, presumiblemente asociada a la ampliación de la capacidad instalada en varias industrias, por primera vez en el caso de varias empresas desde el estallido de la Revolución. Llama la atención la importante caída de la inversión en 1938, que pudo deberse al efecto combinado de la expropiación petrolera y de la recaída de la mayor parte del mundo en la Gran Depresión, de la cual se logró salvar la economía mexicana debido a una combinación de políticas monetarias y expansivas que provocaron otros problemas, como el crecimiento de la inflación y la inestabilidad cambiaría. [21]

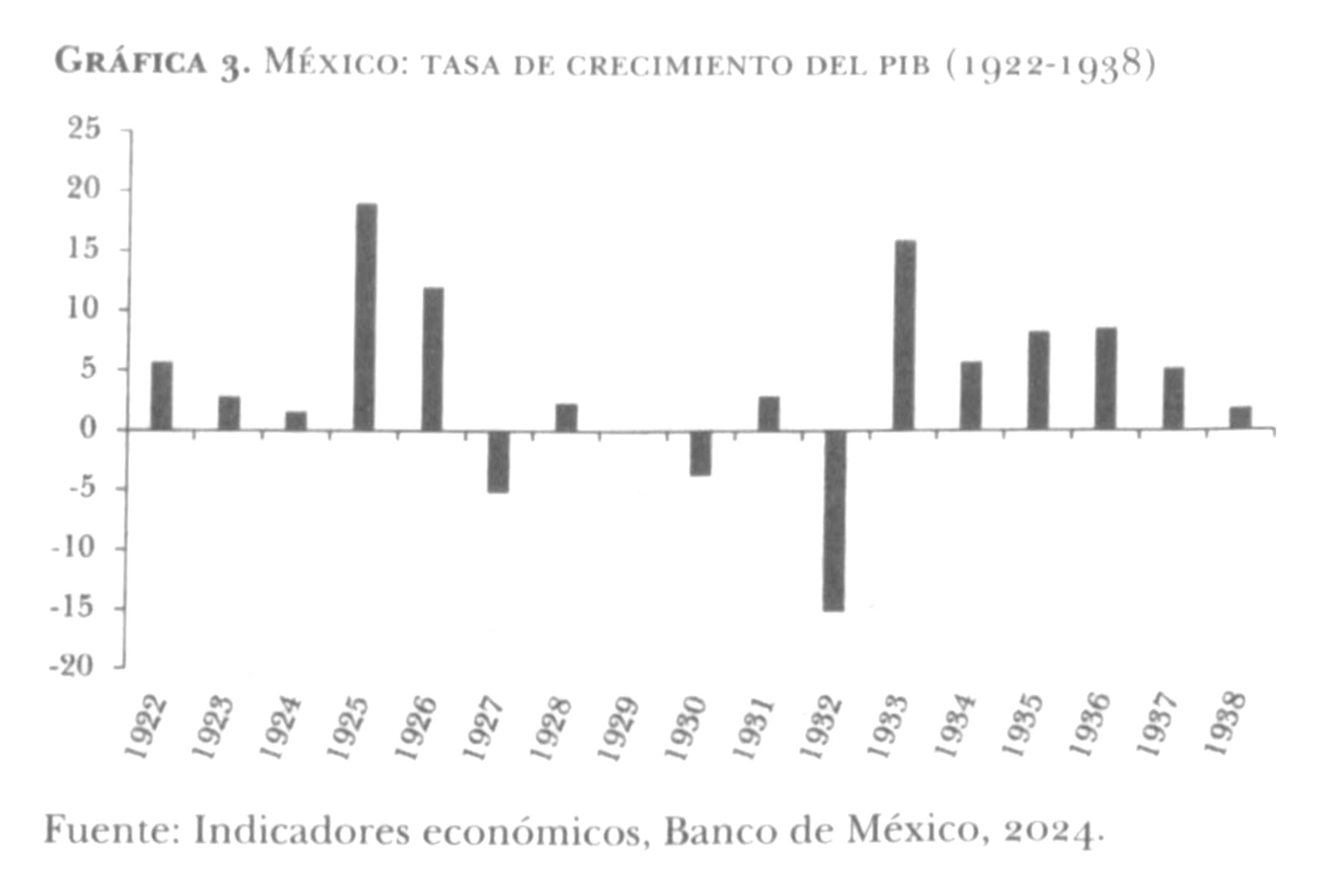

El comportamiento de la inversión se ve parcialmente reflejado en el comportamiento del producto interno bruto. Se aprecia una recuperación sostenida de la economía mexicana durante los últimos años del gobierno de Carranza y el gobierno de Obregón, con una leve desaceleración a fines de 1923 y principios de 1924 que pudo deberse a la rebelión delahuertista, para inmediatamente después recuperarse y lograr un crecimiento importante en 1925, que todavía alcanzó a mantenerse en los primeros meses de 1926. A partir del segundo semestre de ese año se observa una caída del producto interno bruto que coincide temporalmente con el inicio de la Guerra Cristera, pero que continúa durante los siguientes años, hasta tocar fondo en 1932. Algunos factores que pudieron haber contribuido a esta tendencia en un inicio fueron las políticas contraccionistas impulsadas a partir de 1927 por el secretario de Hacienda Luis Montes de Oca, el inicio de la Gran Depresión en Estados Unidos y la reforma monetaria de 1931, además de la inestabilidad política provocada por el asesinato de Obregón, la campaña electoral de 1929 y la rebelión escobarista, que si bien fue efímera, afectó a varios estados del norte del país.

La economía mexicana tocó fondo en el primer semestre de 1932, año en el que el PIB cayó en más de 15%, pero comenzó a recuperarse antes que la de Estados Unidos. El cambio en la política económica impulsado a principios de ese año por el ingeniero Alberto J. Pani, que regresó al frente de la Secretaría de Hacienda, marcó sin duda un punto de inflexión con un importante crecimiento a partir de 1933, como puede apreciarse en las gráficas 2 y 3. [22] Esta tendencia se vio reforzada también por el dinamismo económico y la visión empresarial que caracterizaron al gobierno del general Abelardo L. Rodríguez, quien se hizo cargo de la presidencia en septiembre, tras la renuncia del presidente Pascual Ortiz Rubio. Aunque un año más tarde Pani fue removido de la Secretaría de Hacienda por diferencias con el presidente, el gobierno del general Rodríguez mantuvo una combinación de políticas fiscal y monetaria favorables al crecimiento, creó bancos de desarrollo y empresas estatales e impulsó una participación más activa del Estado en la economía. [23] En el plano político, de los tres presidentes que se sucedieron durante el periodo conocido como el Maximato fue el presidente que logró la relación más funcional con el Jefe Máximo, el general Plutarco Elías Calles. Rodríguez supo enfatizar las demandas insatisfechas de diversos grupos sociales en la elaboración del Primer Plan Sexenal y logró conducir a buen puerto la sucesión presidencial de 1934.

La recuperación se consolidó durante el periodo presidencial del general Lázaro Cárdenas. Al sobrevenir la ruptura con el general Plutarco Elías Calles en junio de 1935, el presidente designó como secretario de Hacienda a Eduardo Suárez, quien ocuparía ese cargo durante el resto de ese sexenio y sería ratificado en el cargo en 1940. Esta decisión dio continuidad a la política económica, que estuvo claramente enfocada a mantener el crecimiento a pesar de las diversas vicisitudes que se presentaron, entre otras la recaída de la economía internacional en 1937 y la contracción de la inversión en 1938. A pesar de estas circunstancias, la economía mexicana mantuvo el crecimiento. [24] Por primera vez desde el Porfiriato se presentó un importante aumento en la capacidad instalada de las empresas del sector industrial, y en gran medida se debió a una actitud más pragmática por parte de una nueva generación de empresarios, así como al surgimiento de nuevos agentes económicos que ya no estaban identificados con el antiguo régimen porfiriano y estaban abiertos a tratar con los gobiernos posrevolucionarios. [25]

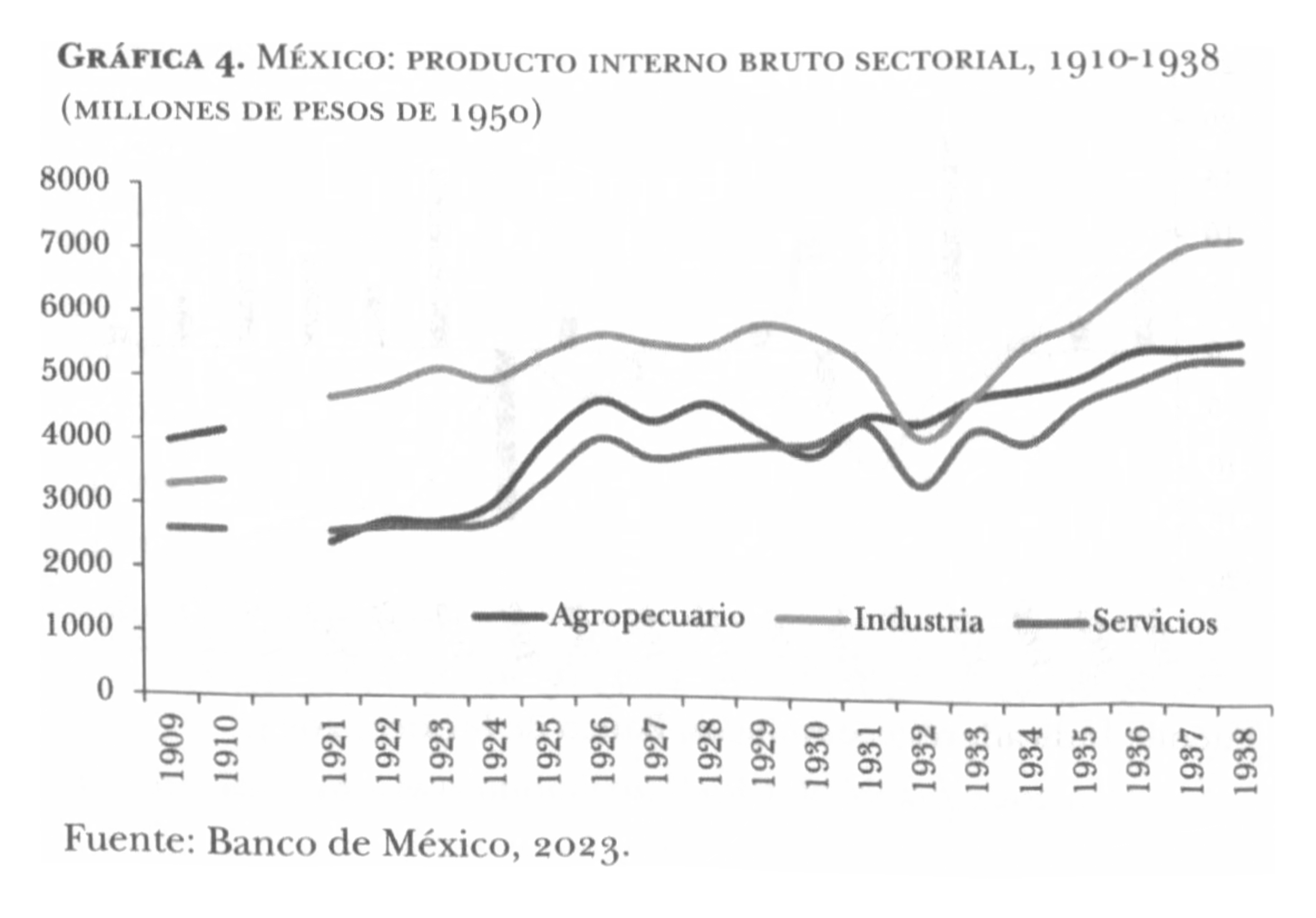

La evolución del PIB por sectores revela una importante caída de la producción agropecuaria como resultado de la Revolución, en tanto que la producción industrial muestra un importante crecimiento, en un primer momento impulsado por el auge petrolero, para posteriormente tener una drástica caída durante la Gran Depresión y una recuperación muy dinámica a partir del segundo semestre de 1932. La agricultura por su parte registró un considerable crecimiento en la primera mitad de los años veinte, pero posteriormente tuvo un estancamiento a partir del inicio de la Guerra Cristera. Aunque el sector primario también registró una caída al iniciarse la Gran Depresión, llama la atención que haya sido el sector que se vio menos afectado y el primero que comenzó a recuperarse. Por lo que respecta al sector servicios, su comportamiento fue el más estable de los tres, con una tendencia más cercana a la observada en el sector industrial. Estas tendencias anuncian ya hacia la segunda mitad de los años treinta el despegue de la industrialización que se daría en la década siguiente. Es importante destacar que las actividades agrícolas y pecuarias recuperaron hasta principios de la década de los años treinta los niveles de producción alcanzados a fines del Porfiriato, en tanto que la industria y los servicios experimentaron una recuperación más rápida. [26]

El talón de Aquiles del Estado mexicano a lo largo de más de dos siglos de existencia ha sido la baja recaudación y este periodo no fue la excepción, aunque se registraron importantes avances. Como reconoció el secretario Pani al presentar la Memoria de Hacienda correspondiente a los años 1923-1925, la estructura tributaria del país al término de la Revolución era la misma que se había heredado del Porfiriato, que a su vez mostraba fuertes resabios coloniales. Al referirse a la situación que encontró a fines de 1923, cuando se hizo cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pani señaló: “la Revolución que estalló en 1910 y que, a través de sus etapas sucesivas, ha mostrado ímpetus capaces de alterar todas las manifestaciones de la vida nacional, no había introducido, hasta 1923, modificación sustancial alguna en el régimen impositivo porfiriano no obstante que, en muchos de sus aspectos, era fácil descubrir todavía el sello inequívoco del sistema colonial”. [28] La recaudación descansaba de manera abrumadora en impuestos indirectos, principalmente al consumo de ciertos bienes y a la importación y exportación de mercancías. En 1924, durante el último año del gobierno de Obregón, el secretario Pani dio un paso muy importante al introducir el impuesto sobre la renta, después de un primer ensayo en 1921 con el llamado “impuesto del centenario”. Sin embargo, en sus inicios el nuevo impuesto fue insuficiente para compensar la declinación de los ingresos fiscales provenientes de la extracción y exportación de petróleo.

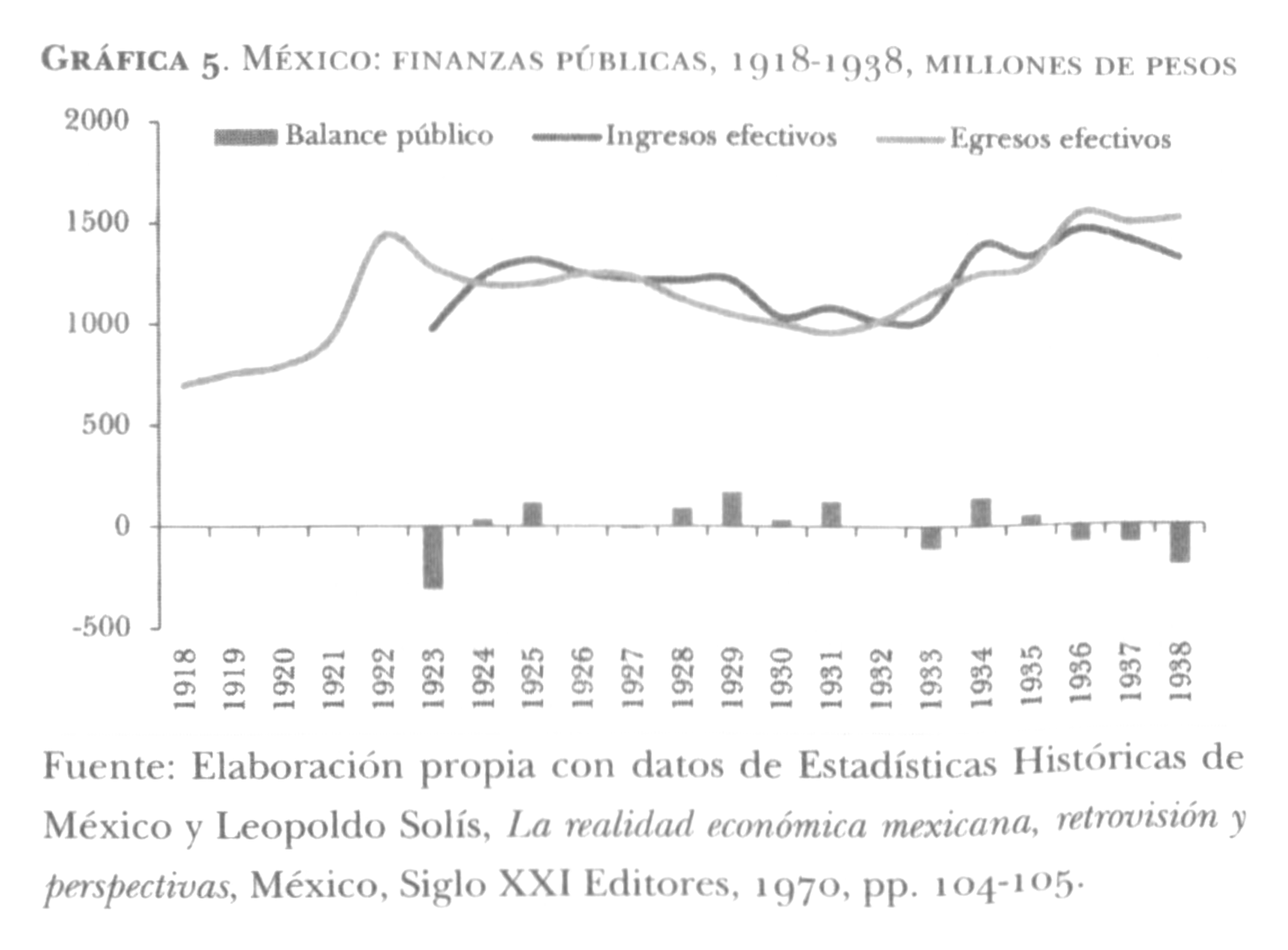

México logró una recuperación gradual de la recaudación durante el gobierno de Venustiano Carranza y la primera mitad del gobierno de Álvaro Obregón, en gran medida asociada al crecimiento de los ingresos fiscales derivados del auge petrolero. La recaudación excepcionalmente alta de 1922 fue la base de la sobreestimación de la capacidad de pago de México durante la renegociación de la deuda externa en 1922, que condujo a la firma del Convenio De la Huerta-Lamont. Sin embargo, la declinación de la producción petrolera y la disminución de los precios provocaron una caída de los ingresos en 1923 que explica el abultado déficit fiscal de ese año, y que fue materia de la llamada controversia Pani-De la Huerta. Durante los siguientes dos años, Pani logró un superávit aparente (debido a la suspensión del pago de la deuda externa) que sirvió en parte para financiar la fundación del Banco de México.

En 1926 aparecieron nuevas presiones deficitarias, a las que haría frente el sucesor de Pani en Hacienda, Luis Montes de Oca, con una política contraccionista a partir de 1927. La política hacendaría fue eficaz para corregir el déficit y lograr un superávit en los siguientes años, pero a costa de un efecto recesivo sobre la economía en su conjunto. El regreso de Pani a la Secretaría de Hacienda en 1932 implicó un cambio de política a favor de medidas claramente expansivas que permitieron a la economía mexicana salir de la recesión a partir de 1933, aunque a costa de un nuevo déficit que pudo corregirse en 1934. Las finanzas públicas se mantuvieron superavitarias en 1935, año en que se hizo cargo de la Secretaría de Hacienda Eduardo Suárez, quien se mantendría en el cargo hasta 1946. La prioridad del secretario Suárez fue mantener el crecimiento económico, objetivo que logró aunque le valió la crítica de quienes consideraron que su política expansiva fue la causa principal de que aparecieran presiones inflacionarias y de que se iniciara un periodo de inestabilidad cambiaría [28]

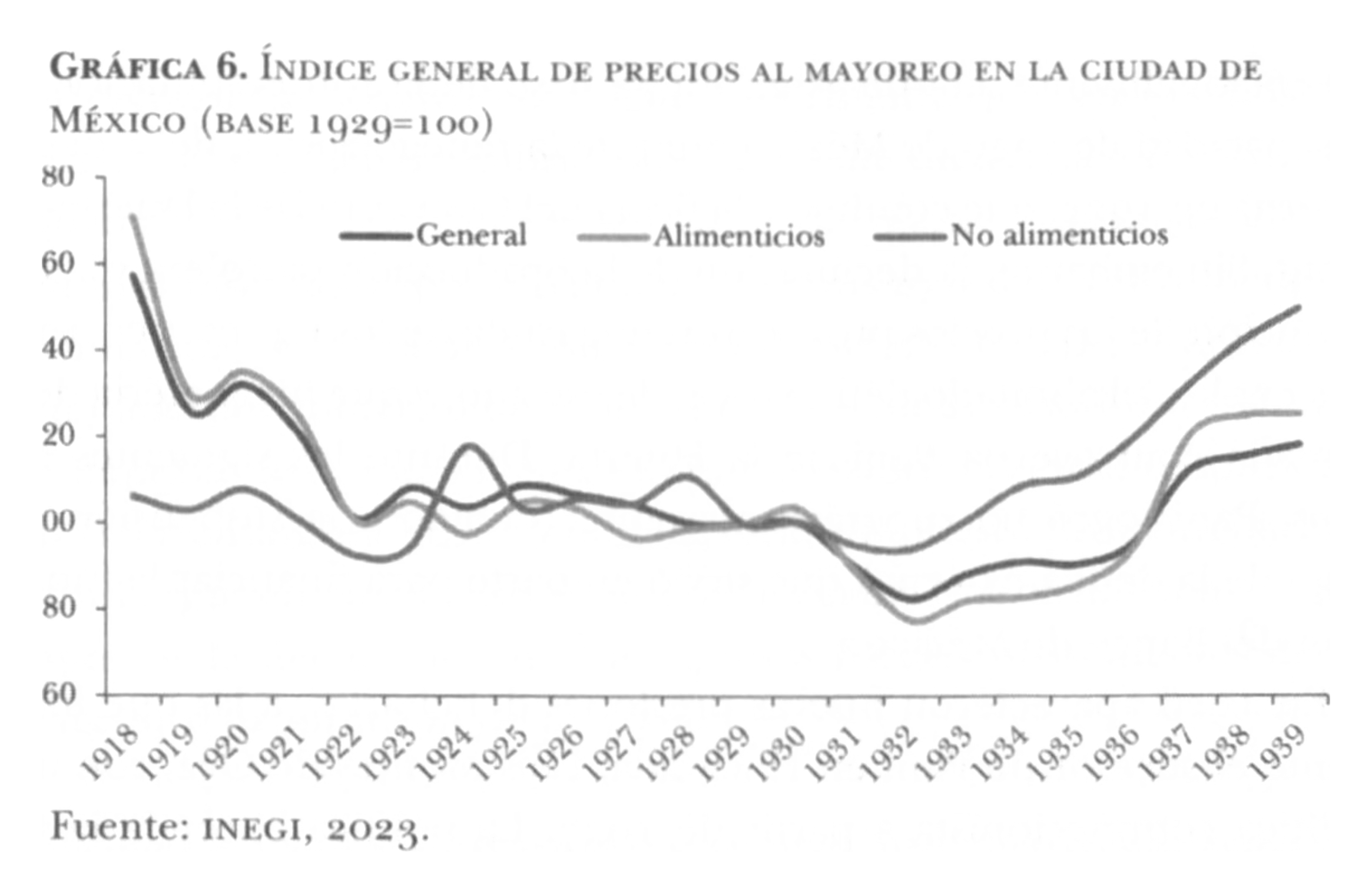

Después del agudo proceso inflacionario que se presentó durante la lucha armada, se inició un descenso en los precios que salvo algunos brotes temporales provocados por malas cosechas o choques externos, se mantuvo hasta 1922. A partir de ese momento hubo algunos brotes inflacionarios temporales en 1923 y 1925-1926, pero las políticas monetarias restrictivas del secretario Montes de Oca lograron una reducción de precios desde 1927 que devino en una severa deflación entre 1930 y 1932, agudizada por la reforma monetaria de 1931. En 1932, con el regreso de Pani a Hacienda, se inició una política monetaria expansiva que permitió recuperar el crecimiento económico, pero que también aceleró el incremento de los precios, sobre todo a partir de 1937. Aunque el propio Pani habría de criticar años después la política contracíclica que continuaron sus sucesores, lo cierto es que fue con él que se produjo un cambio importante en la orientación de las políticas económicas para tratar de influir deliberadamente en la reactivación de la economía mexicana. [29] El objetivo se logró, pero la estabilidad cambiaria que tanto había obsesionado a Montes de Oca naufragó irremediablemente.

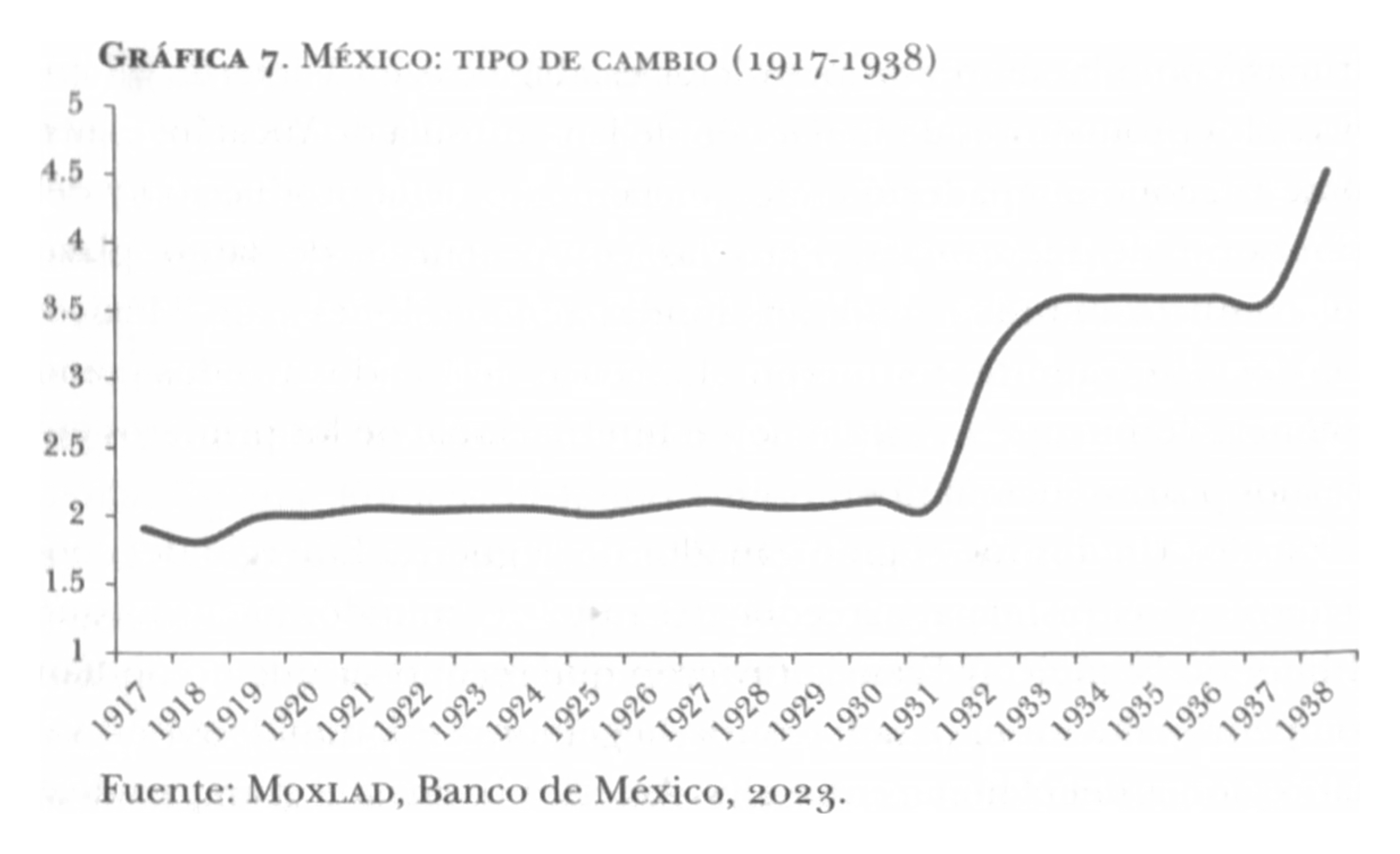

Después de una estabilidad relativa del tipo de cambio en torno a la paridad de dos pesos por dólar, a partir de 1932 se inició una depreciación importante, en un primer momento como consecuencia de la política monetaria expansiva instrumentada por Pani para tratar de salir de la depresión, que continuó hasta 1933, cuando el tipo de cambio se estabilizó en 3.60 pesos por dólar. Así se mantuvo hasta que en 1938 se registró una nueva depreciación que llevó el tipo de cambio a 4.52 pesos por dólar. Las críticas que años más tarde Montes de Oca y Pani hicieron contra la política económica de Suárez y sus sucesores en Hacienda (Ramón Beteta y Antonio Carrillo Flores), a la que se denominó como “desarrollista”, se centró en la pérdida de la estabilidad cambiaria y de precios y en sus efectos sobre el poder adquisitivo de la mayor parte de la población. Sin embargo, es indiscutible que México, a diferencia de la mayor parte del resto de los países, no padeció una recaída en la Gran Depresión, lo que sin duda tuvo mérito.

LA REINSERCIÓN DE MÉXICO EN LA ECONOMÍA Y LA POLÍTICA MUNDIALES

La Revolución mexicana implicó, entre otras cosas, que México fuera uno de los países latinoamericanos que menos se benefició por la Primera Guerra Mundial. Con las contadas excepciones de algunos sectores que pudieron aprovechar el aumento en la demanda de materias primas, como las empresas petroleras establecidas en Veracruz y Tampico y los productores de henequén de la península de Yucatán, el resto de la economía padeció el desquiciamiento de la producción y del transporte de mercancías. Pero las consecuencias de largo plazo del conflicto mundial tendrían hondas repercusiones para México. Las dos más importantes fueron el ascenso de Estados Unidos como potencia dominante y el aislamiento internacional de los primeros gobiernos posrevolucionarios.

Estados Unidos fue el gran ganador de la guerra. Emergió del conflicto como el principal acreedor del resto del mundo, mientras que el Imperio británico y Francia tuvieron que reconocer que no podían competir como en el pasado con la hegemonía estadunidense en varias regiones del planeta, entre ellas América Latina. La gran paradoja fue que después del activismo internacional del presidente Woodrow Wilson, habría de seguir una política exterior renuente a asumir el nuevo papel de Estados Unidos como potencia principal, por parte de los tres presidentes republicanos que lo sucederían entre 1921 y 1933 en la Casa Blanca: Warren Harding, Calvin Coolidge y Herbert Hoover. Ese relativo aislamiento de los Estados Unidos tuvo desventajas para México, ya que la relación bilateral se volvió más intensa y pasó a depender más de los intereses económicos de las empresas estadunidenses y su influencia sobre el gobierno y el Congreso de ese país, que de consideraciones geopolíticas globales.

Los intentos del Estado mexicano por revisar el régimen fiscal de las industrias extractivas, en el marco del régimen de propiedad establecido por la Constitución, provocaron tensiones con los gobiernos de las principales potencias, que se complicaron con el tema del reconocimiento diplomático. En el caso de los Estados Unidos, si bien el gobierno del presidente Wilson había reconocido al de Venustiano Carranza, la rebelión delahuertista le dio la oportunidad de retirar el reconocimiento para negociarlo sobre nuevas bases que incluyeran garantías para los intereses estadunidenses en México. El ascenso a la presidencia de los republicanos complicó aún más la negociación. El resultado final fueron los polémicos Acuerdos de Bucareli mediante los cuales el gobierno de Álvaro Obregón asumió varios compromisos que permitieron la reanudación de las relaciones, pero a un alto costo político.

Dos años más tarde del reconocimiento estadunidense vendría el británico, con el cual el gobierno de México se colocaba en una mejor posición para regresar gradualmente a la escena internacional. Finalmente, en septiembre de 1931, México ingresó de manera formal a la Sociedad de las Naciones, de la que había sido excluido en el momento de su fundación por el veto de los países vencedores de la Primera Guerra Mundial. El ingreso de México se aprobó a propuesta de Alemania, España, Francia, el Reino Unido de la Gran Bretaña, Italia y Japón. [30] 20 Después de más de una década de aislamiento internacional, el activismo de México en la política internacional de los años treinta es digno de llamar la atención, entre otras cosas porque tuvo como un foro privilegiado a la Sociedad de las Naciones, evidenciando al mismo tiempo las limitaciones de este organismo multilateral para poder contribuir a su principal objetivo: tratar de garantizar la paz mundial.

México tuvo un papel destacado al condenar los abusos y las invasiones de las potencias que años más tarde formarían el Eje RomaBerlín-Tokio. La invasión italiana a Etiopía, la anexión de Austria y de una parte de Checoslovaquia a Alemania y la invasión japonesa a Manchuria. Pero de todos los conflictos internacionales de la década, la intervención mexicana fue más activa en la Guerra Civil española. México estuvo hasta el final del lado de la República y mantuvo su reconocimiento al gobierno republicano en el exilio. Durante todo el conflicto denunció la participación de Alemania e Italia y pidió que se reconociera que no se trataba de una guerra civil, sino de un conflicto internacional, precisamente por la abierta injerencia extranjera. Sin embargo, sus desencuentros diplomáticos con Alemania e Italia no fueron obstáculo para mantener una relación económica pragmática, como lo evidenció la venta de petróleo mexicano a ambos países cuando Estados Unidos y la Gran Bretaña declararon el embargo de las exportaciones mexicanas de petróleo, después de la expropiación petrolera.

El regreso de México a la escena internacional y su mayor actividad diplomática se tradujo también en un mayor margen de negociación con los agentes económicos externos, como lo evidenció la ruptura de las relaciones del gobierno mexicano con el Comité Internacional de Banqueros en 1934 por parte del presidente Abelardo Rodríguez. Semejante medida hubiera sido impensable diez años atrás. Aunque sin duda, la prueba de fuego sería la expropiación de las empresas petroleras en 1938, decretada por el presidente Lázaro Cárdenas. En más de un sentido, la expropiación petrolera cierra un ciclo en la reconstrucción nacional al constituir un acto de soberanía que parecía imposible durante los primeros gobiernos posrevolucionarios, que tuvieron que hacer frente a divisiones internas, a la oposición de los sectores afectados por la nueva Constitución, a las presiones de las empresas extranjeras y sus gobiernos y a los problemas económicos inherentes a la reconstrucción del país. La expropiación petrolera, que formalmente fue la consecuencia legal de un desacato de las empresas extranjeras a un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia laboral, fue sin duda el acto más importante llevado a cabo por el Estado mexicano para reafirmar su soberanía en materia económica frente a las principales potencias de la época, incluida la más poderosa y con la que históricamente habíamos tenido la relación más compleja. Los Estados Unidos de América.

LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LA RECONSTRUCCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DEL CONFLICTO SOCIAL, LA ORGANIZACIÓN DE LAS MASAS Y LA REARTICULACIÓN DEL CAPITALISMO

Concluida la Revolución, era necesario tender puentes a los factores de la producción en aras de sumarlos al proyecto de la reconstrucción. Pero mientras que el capital tenía más recursos para organizarse, faltaba organizar al trabajo. La organización de los movimientos sociales después de una larga lucha con las características que tuvo la Revolución mexicana no sólo era inevitable, sino necesaria. Aunque el elemento obrero era minoritario, fue el primero en agruparse, en tanto que la organización de los campesinos fue más lenta, llena de altibajos y se produjo al nivel de ligas de comunidades agrarias, cuando mucho de organizaciones por estados, hasta que el gobierno del general Lázaro Cárdenas promovió la creación de la Confederación Nacional Campesina. La organización de los sectores medios, por su parte, salvo algunos antecedentes regionales, también sería impulsada durante el sexenio de Cárdenas, aunque en ese momento se centró en la conformación de los sindicatos y asociaciones de los trabajadores al servicio del Estado. [31]

La relación de los gobiernos surgidos de la Revolución con los movimientos sociales fue ambivalente. Carranza tuvo reticencias a la hora de proceder al reparto agrario, pues durante su gobierno fue muy limitado e incumplió los pactos que Obregón había celebrado en su nombre con la Casa del Obrero Mundial. En términos generales, el antiguo primer jefe fue el más renuente a reconocer a los movimientos sociales como interlocutores y como actores clave en la reconstrucción nacional. [32] En contraste, Obregón fue el primero en celebrar un acuerdo político con la primera central obrera de importancia, la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), pero ya en el poder la relación se fue enfriando a pesar de que los líderes de la central ocuparon posiciones importantes en su gobierno. El caudillo sonorense se sintió más cómodo en su relación con el Partido Nacional Agrarista, fundado principalmente por antiguos zapatistas, instituto político que sin embargo no llevó a cabo un esfuerzo sistemático por organizar a los campesinos después del Congreso Agrario de 1923, más allá de las labores de intermediación que realizó para gestionar restitución de tierras y dotación o ampliación de ejidos. [33]

El caso del general Calles es peculiar. Aunque su alianza con la CROM y con su principal dirigente, Luis N. Morones, fue estratégica para su ascenso político y su campaña presidencial, cuando propuso la creación de un partido político que congregara a los revolucionarios sobrevivientes no se planteó la posibilidad de incorporar a las organizaciones de obreros y campesinos al mismo. Quien hubiera podido avanzar en esa dirección, pero entendió sus limitaciones de tiempo y espacio político fue el presidente provisional, Emilio Portes Gil, que como gobernador de Tamaulipas había promovido la organización de los movimientos sociales a manera de contrapeso frente a la estructura de poder paralela que representaba todavía el ejército. En cambio el presidente Pascual Ortiz Rubio no tenía ninguna intención de promover la organización social y menos aún de incorporar dichas organizaciones al gobierno. Por lo que respecta a su sucesor, el general Abelardo L. Rodríguez, se concentró más en las cuestiones administrativas y económicas y en consolidar el marco legal, dejando al general Calles ejercer su función de Jefe Máximo en las cuestiones políticas.

Es realmente con Cárdenas cuando el régimen posrevolucionario decide dar un paso hacia adelante para incorporar a los movimientos sociales en una estructura corporativa, transformando al Partido Nacional Revolucionario en un partido de masas con organización sectorial y entramado corporativo: el Partido de la Revolución Mexicana. El nuevo diseño del partido en el poder reforzó el presidencialismo que ya estaba prefigurado en la Constitución de 1917, dotando al presidente de un conjunto de facultades metaconstitucionales que iban mucho más allá del Ejecutivo fuerte propuesto por Emilio Rabasa e impulsado por Venustiano Carranza en el proyecto de reformas a la Constitución de 1857 que presentó al Congreso Constituyente de Querétaro. [34]

Una parte fundamental de la consolidación del nuevo Estado pasaba por un nuevo arreglo económico de largo plazo con el capital y una definición clara sobre la tenencia de la tierra. No era una empresa sencilla, considerando las resistencias que despertó la nueva Constitución entre los grandes propietarios. Tampoco lo era después de las fricciones que durante la lucha armada se habían presentado entre los revolucionarios de una y otra facción: por un lado, los comerciantes, y los industriales por el otro, para no hablar ya de los terratenientes, que eran los principales afectados y los que peores perspectivas tenían ante la amenaza del reparto agrario.

Las relaciones del nuevo Estado con los factores de la producción fueron complejas en las primeras dos décadas posteriores a la promulgación de la Constitución, con sus variantes y matices de un gobierno a otro. Carranza intentó convocar a los comerciantes y a los industriales a la reconstrucción y encontró mejor disposición en los primeros que en los segundos, y no buscó un entendimiento con los banqueros. En contraste, Obregón comenzó su gobierno devolviendo los bancos incautados por Carranza a los banqueros, con el propósito de mandar una clara señal de buena voluntad y disposición a negociar para el capital nacional y extranjero. Le interesaba además contar con el apoyo de la banca mexicana y, en particular, del Banco Nacional de México, en la renegociación de la deuda externa, que a su vez era importante para volver a acceder al mercado internacional de capitales y obtener los recursos necesarios para la fundación del banco único de emisión previsto en el artículo 28 de la nueva Constitución, que a la postre sería el Banco de México. Cuando finalmente se logró la renegociación de la deuda externa pero no se obtuvieron nuevos préstamos, ni para fundar el banco único ni para hacer frente a la rebelión delahuertista, el gobierno mexicano dio una primera muestra de fuerza al suspender el pago del servicio de la deuda y utilizar los recursos que había acumulado para tal fin para fundar el Banco de México, ya durante el primer año de gobierno de Calles.

A partir de 1925 la relación del Estado con los empresarios tendría nuevos altibajos. La designación del principal líder obrero del país en los años veinte como secretario de Industria, Comercio y Trabajo, por parte del presidente Calles, fue vista como un retroceso respecto a las políticas conciliadoras de los gobiernos anteriores. Favoreció en cambio la aparición de nuevos empresarios, ligados al grupo en el poder o pertenecientes al mismo. Pero sobre todo el aspecto que más tensó la relación y que estaba a su vez directamente ligado al secretario Morones, ya que fue uno de sus principales instigadores, fue el conflicto religioso. El empresariado mexicano era militantemente católico, pero se vio afectado por la Guerra Cristera tanto en sus negocios como en su seguridad, pues algunos propietarios llegaron a ser secuestrados por los cristeros para financiar su causa, o bien tuvieron que pagar empréstitos forzosos. [35] Incluso los empresarios extranjeros, en particular los estadunidenses, presionaron a sus gobiernos para intervenir en busca de un arreglo que permitiera terminar la guerra. El embajador Morrow, personaje fundamental para la política mexicana de los últimos años veinte y el inicio de los treinta, desempeñó un papel destacado en la solución del conflicto.

Pero probablemente el cambio más importante que comenzó a gestarse en los últimos años del gobierno de Calles y a lo largo del Maximato fue la posibilidad de dar por concluido el reparto agrario. Los sonorenses nunca fueron partidarios de un reparto en gran escala, pero la alianza de Obregón con los zapatistas se tradujo en los primeros repartos de tierras significativos en el centro del país. Aunque el propio Calles repartió más tierras que Obregón, lo cierto es que hacia el final de su gobierno crecían las dudas sobre la conveniencia de seguir adelante. El presidente provisional Emilio Portes Gil mantuvo el reparto porque era una de sus prioridades, pero ya durante los gobiernos de Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez disminuyó la velocidad del mismo, en tanto que se fortalecía la tesis de que el reparto estaba prácticamente concluido. De haberse consolidado esta tendencia, es muy probable que se hubiera instaurado un neolatifundismo en el que varios de los terratenientes anteriores podrían haber sobrevivido, mezclados con los nuevos latifundistas surgidos de la Revolución, entre los que se encontraban figuras tan destacadas como los generales Plutarco Elías Calles, Aarón Sáenz y Abelardo Rodríguez. De hecho, muchos latifundios sobrevivieron debidamente disfrazados.

Pero si en el gobierno federal hubo dudas sobre el curso de la Revolución y en particular sobre el reparto agrario, en los estados se mantuvieron vivos los movimientos sociales que a la larga habrían de impulsar la reforma agraria en gran escala. Desde la Asamblea Nacional del PNR que aprobó el Primer Plan Sexenal en diciembre de 1933 en Querétaro, se hizo evidente que el principal reclamo de la población seguía siendo el reparto agrario. Para ese momento el PNR ya tenía candidato presidencial, el exgobernador de Michoacán y general Lázaro Cárdenas, exsecretario de Gobernación y de Guerra y Marina y expresidente del propio partido. El general Cárdenas resultó la persona más adecuada para llevar a cabo el Primer Plan Sexenal, para terminar de reorientar el desarrollo nacional y acabar con la crisis política que había iniciado con la muerte de Obregón y que durante todo el Maximato la preeminencia política del general Calles no había podido resolver. En síntesis, resultó ser la persona adecuada para consolidar al régimen posrevolucionario, con sus rasgos corporativos y autoritarios.

Con Cárdenas se llevó a cabo un reparto agrario a gran escala que confirmó que al menos en ese tema las cosas no volverían al estado anterior al estallido de la Revolución. También se llegó a un momento particularmente álgido en la relación con los empresarios, cuando se llevaron a cabo paros empresariales que motivaron una enérgica declaración presidencial en febrero de 1936 en Monterrey, en la que dejó en claro que no era su intención atentar contra la propiedad privada, pero que los empresarios tenían que entender que los derechos de los trabajadores les imponían obligaciones que debían atender. Al definir los 14 puntos que orientaban su actuación respecto a las relaciones obrero-patronales, el presiente destacó que su gobierno estaba interesado “en no agotar a las industrias del país, sino en acrecentarlas, pues aun para su sostenimiento material, la administración pública reposa en el rendimiento de los impuestos”. Sin embargo, también advirtió: "los empresarios que se sientan fatigados por la lucha social, pueden entregar sus industrias a los obreros o al gobierno. Eso sería lo patriótico; el paro no”. En ese mismo pronunciamiento los convocó a organizarse, al igual que a los obreros y los campesinos, al establecer que “las clases patronales tienen el mismo derecho de los obreros a vincular sus organizaciones en una estructura nacional”. [36]

Aunque las tensiones entre el gobierno de Cárdenas y los empresarios siguieron durante el resto de su gobierno, fueron bajando de tono. El importante incremento en la inversión privada era un claro indicio de que el sector empresarial estaba dispuesto a aprovechar las oportunidades de negocio, a pesar de los conflictos obrero-patronales y de los desencuentros ideológicos. Estaban sentadas las bases para un nuevo arreglo con los empresarios y también para una relación sobre bases más claras y firmes con el principal socio económico y comercial de México, los Estados Unidos. La construcción del sistema político mexicano había llegado a su configuración más estable con el entramado corporativo que complementaba al régimen presidencialista establecido en la Constitución. En síntesis, la etapa de la reconstrucción nacional había concluido y estaba por sobrevenir el tiempo de la unidad nacional, para enfrentar el desafío que habría de plantear a México su ingreso en la Segunda Guerra Mundial.

Ésa es, en resumen, la historia que pretende contar este libro, destacando la íntima relación entre la historia política, la historia económica y la historia de los movimientos sociales para poder entender la manera en la que se dio el paso de la lucha armada al régimen político y económico que encauzó el desarrollo del país, para bien y para mal, durante la mayor parte del siglo XX. En mi opinión, una perspectiva de análisis desde la economía política permite entender de un modo más completo las distintas etapas de la reconstrucción económica, la consolidación del Estado posrevolucionario y la evolución de las relaciones sociales después de la Revolución mexicana. A su vez, es necesaria para entender la forma en la que las relaciones políticas y económicas con el exterior condicionaron la recuperación y la lenta rearticulación de las relaciones entre el Estado y los diversos agentes económicos. En suma, me parece que se trata de una perspectiva promisoria para entender los procesos que han limitado y condicionado el desarrollo económico, político y social de México.

Notas:

1 Cf. Eric Hobsbawn, Historia del siglo XX, Grijalbo Mondadori, Buenos Aires, 1998.

2 Sobre el origen común de las dos corrientes más importantes a nivel mundial, partidarias del socialismo, que después de 1917 se dividieron en socialdemócrata o reformistas, de un lado, y comunista o revolucionaria, de otro, así como del curso de estas corrientes en el siglo XX, cf. Octavio Rodríguez Araujo, Izquierdas e izquierdismo, Siglo XXI Editores, México, 2002, especialmente p. 116 y caps. 3 y 4.

3 El concepto marxista de proletariado es distinto al de trabajador, principalmente porque el primero se refiere al trabajador asalariado que labora bajo un régimen típicamente capitalista. Por ello se le identifica, comúnmente, con el obrero industrial. No contempla, por tanto, a trabajadores que no tienen un patrón o que laboran en condiciones en las que el salario es sólo una parte de la retribución por el trabajo que desempeñan (por ejemplo, el campesino que arrienda la tierra y paga esa renta en especie).

4 En su mejor momento, el comunismo se convirtió en la ideología que conquistó con mayor rapidez que ninguna otra, "desde el primer siglo del islam", a todos los países del mundo, incluyendo aquellos en donde fue doctrina de Estado y que representaron una extensa región del mundo, que entonces se llamó el bloque socialista. Cf. Hobsbawn, op. cit., p. 491. Esta influencia, en la década de 1980, se había desgastado al punto en que "desaparecieron de un día para otro", junto con los regímenes políticos que la habían impuesto. Ello no debe hacemos olvidar, sin embargo, el papel que jugó el marxismo, en sus versiones dogmáticas y oficiales, o en sus vertientes heterodoxas, como inspiración para muy diversos movimientos y organizaciones en el mundo, vinculadas, sobre todo, a los trabajadores.

5 A este proceso se le ha llamado en la literatura académica offshore outsourcing, para distinguirlo de la subcontratación que se lleva a cabo en un mismo territorio geográfico

6 Esta periodización es similar a la que realiza Hobsbawn, op. cit. (pp. 1516). En ella el historiador británico señala: “En este libro, el siglo XX aparece estructurado como un tríptico. A una época de catástrofes, que se extiende desde 1914 hasta fin de la segunda Guerra Mundial, siguió un periodo de 25 o 30 años de extraordinario crecimiento económico y transformación social [...] que concluyó en los años setenta. La última parte del siglo fue una nueva era de descomposición, incertidumbre y crisis para vastas zonas del mundo". Sin embargo, el enfoque es diferente, pues en nuestro caso el eje de las transformaciones está en la evolución de las organizaciones de los trabajadores y su influencia en la sociedad y el Estado. En todo caso se trata de una lectura distinta de la historia contemporánea bajo hipótesis similares.

7 Hobsbawn, op. cit., segunda parte, pp. 229-402.

8 John Gray, Falso amanecer. Los engaños del capitalismo mundial, Paidós, Buenos Aires, 1998, pp. 95 y 96.

9 Cf. Enrique de la Garza y Javier Melgoza, “Los ciclos del movimiento obrero mexicano en el siglo XX", Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, año 2, núm. 2, 1996.

10 Ibid., p. 127.

11 Leonardo Lomelí Vanegas, La política económica y el discurso de la reconstrucción nacional (1917-1925), México, unam, 2016, pp. 8-10.

12 Enrique Krauze, El nacimiento de las instituciones, México, Ediciones Tusquels, 2015.

13 Un tratamiento más extenso de estos temas se encuentra en Lomelí Vanegas, op. cit.

14 Arnaldo Córdova, La Revolución en crisis. La aventura del Maximato, México, Cal y Arena, 1995, pp. 128-130.

15 Arnaldo Córdova, La política de masas del Cardenismo, México, Ediciones Era, 1974, pp. 180-181.

16 Hans Werner Tobler, La Revolución Mexicana. Transformación social y cambio político, 1876-1940, México, Alianza Editorial, 1994, pp. 494-498.

17 Claude Fell, José Vasconcelos. Los años del águila, 1920-1925. Educación, cultura e iberoamericanismo en el México posrevolucionario, t. 2, México, IIH-UNAM, 2020, p. 607.

18 La referencia obligada para estudiar las trayectorias paralelas de Gómez Morín y Lombardo Toledano sigue siendo el clásico de Enrique Krauze, Caudillos culturales en la Revolución Mexicana, México, Tusquets Editores, 2016.

19 AlbertoJ. Pani, Mi contribución al nuevo régimen, México, Editorial Cultura, 1936, p. 247

20 Tobler, op. cit., p. 529.

21 Sobre la disyuntiva entre el crecimiento y la inflación que se planteó en aquella época véase el libro sobre la polémica que sostuvieron años después cuatro exsecretarios de Hacienda: María Eugenia Romero Sotelo, El debate de los secretarios de Hacienda, 1955: Alberto J. Pani, Luis Montes de Oca, Eduardo Suárez y Ramón Beteta, México, Facultad de Economía-UNAM, 2018.

22 Enrique Cárdenas, El largo curso de la economía mexicana. De 1780 a nuestros días, México, FCE/EI Colegio de México/Fideicomiso Historia de las Américas, 2015, p. 428.

23 Córdova, La Revolución en crisis..., p. 337.

24 Cárdenas, op. cit.

25 Stephen Haber, Industria y subdesarrollo. La industrialización de México, 18901942, México, Alianza Editorial, 1992, p. 235.

26 Stephen Haber, “Mercado interno, industrialización y banca, 1890-1929", en Sandra Kuntz Ficker (coord.), Historia económica general de México. De la colonia a nuestros dias, México, El Colegio de México/Secretaría de Economía, 2010, pp. 429-431.

27 Memoria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspondiente a los años fiscales de 1923-1924-1925. Presentada por el C. secretario de Hacienda, Ing. Alberto J. Pani al H. Congreso de la Unión. Con especial referencia al periodo comprendido entre el 26 de septiembre de 1923 y el 31 de diciembre de 1926, México, Talleres de la Editorial Cultura, 1926, t. I, p. 330.

28 El principal crítico fue Luis Montes de Oca, en ese entonces director general del Banco de México. Años después él y Alberto J. Pani llevaron a cabo una crítica a la gestión de Suárez y de sus sucesores en Hacienda, con motivo de la devaluación de 1954. Véase Romero Sotelo, op. cit.

29 Alan Knight, “La Revolución Mexicana: su dimensión económica", en Sandra Kuntz Ficker (coord.), Historia económica general de México. De la colonia a nuestros días, México, El Colegio de México/Secretaría de Economía, 2010, p. 498.

30 Manuel Tello, “Algunos aspectos de la participación de México en la Sociedad de las Naciones”, Foro Internacional, vol. VI. núm. 2-3, 1965-1966, p. 358.

31 Córdova, La política de masas del cardenismo..., pp. 124-130.

32 Córdova, La ideología de la Revolución Mexicana. La formación del nuevo régimen, México, Ediciones Era, 1973, pp. 264-265.

33 Enrique Montalvo, José Rivera Castro y Oscar Betanzos Piñón, Modernización, lucha agraria y poder político, 1920-1934, México, Siglo XXI Editores/Centro de Estudios Históricos del Agrarismo en México, 1988, p. 58.

34 Córdova, La ideología de la Revolución Mexicana..., pp. 245-247.

35 Jean Meyer, La Cristiada. Los cristeros, t. 3, Siglo XXI Editores, 1995, pp. 204-207.

36 Cuauhtémoc Cárdenas, Cárdenas por Cárdenas, México, Debate, 2016, pp. 304-305.

Lomelí Vanegas, Leonardo. Revolución y reconstrucción. La economía política del México posrevolucionario, 1917-1938. México, Siglo XXI Editores, S.A. de C.V. Facultad de Economía-UNAM.