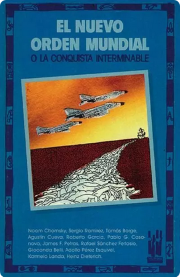

1991 Oct. El Nuevo Orden mundial o la conquista interminable. Noam Chomsky, James F. Petras, et.al.

FORO INTERNACIONAL «EMANCIPACION E IDENTIDAD DE AMERICA LATINA»

FORO INTERNACIONAL «EMANCIPACION E IDENTIDAD DE AMERICA LATINA»

Introducción

En búsqueda de la segunda emancipación

Al publicar este nuevo tomo de la serie Nuestra América frente al V Centenario constatamos con satisfacción que el Foro y Concurso Internacional Independiente, «Emancipación e Identidad de América Latina: 1492-1992», está cumpliendo cada vez más con su meta de contribuir a la reflexión crítica sobre el «sistema de los 500 años», impuesto a la mayoría del género humano desde el 12 de octubre de 1492.

Con nuestras actividades hemos iniciado un proceso de aprendizaje colectivo, en el cual los mitos regresivos y las ideologías interesadas de dominación están quedando atrás dejando vislumbrar los contornos reales de los acontecimientos del medio milenio iniciado por la efeméride de 1492 y de las tareas contemporáneas que se desprenden de ellos. Descifrar el «códice» de estos quinientos años ha sido y es un proceso afanoso y dialéctico que se nutre de las experiencias prácticas de los movimientos sociales y de los aportes de científicos y artistas comprometidos con la verdad histórica.

Tanto la evolución política latinoamericana y mundial de los últimos años como la lectura crítica del «Reich de los quinientos años» han puesto en «el orden del día» la tarea de construir nuevos espacios políticos que permitan a Nuestra América extraerse del remolino de decadencia e insignificancia en que se encuentra. Desvalorizados los dos grandes paradigmas orientadores de organización social -el capitalismo por su balance catastrófico de desarrollo, violencia e injusticia en Nuestra América; el socialismo, por su fracaso de arraigar y consolidarse en Europa-, y frente a la omnipresente influencia enajenante de las empresas multinacionales, peligra cada vez más la identidad latinoamericana y, con ella, la segunda emancipación.

Pero, ¿dónde podrá encontrarse el sendero de una evolución alternativa? Una evolución autodeterminada, popular, democrática y anti-imperialista. ¿Cuál sería el camino de los buscadores de la nueva utopía concreta que nos llevara más allá del año dos mil? No se encontrará esa utopía, sin duda, en los escritorios de los intelectuales ni en los restiradores de planificación de los tecnócratas o en el oscurantismo reaccionario de las sectas religiosas. Tampoco la encontraremos en el quehacer empírico de las masas o en las utopías retrógadas del tradicionalismo.

La respuesta a las preguntas hechas consiste en que el nuevo proyecto histórico para las mayorías de Nuestra América se halla todavía en status nascendi. Sin embargo, se vislumbran ya algunas áreas de reflexión y trabajo del discurso político-económico y cultural para la década de los años noventa, discurso que, dicho sea de paso, decidirá en gran medida el rumbo de los acontecimientos en el hemisferio occidental hasta el fin del milenio. Entre esas temáticas y tareas por resolver destacan las siguientes:

En lo económico se trata del desarrollo de un modelo de acumulación que sustituya al actual. La coyuntura capitalista de la última década ha incrementado fuertemente la riqueza social del Primer Mundo. Sin embargo, no todos los ciudadanos de estas «islas de abundancia» han participado de igual manera en su distribución. Cada vez es más clara la tendencia de la sociedad metropolitana a evolucionar hacia un sistema social que margina alrededor del treinta por ciento de sus propios ciudadanos de esta creciente riqueza. En los Estados Unidos se calcula que cerca de treinta millones de sus ciudadanos viven debajo de la «línea de pobreza» oficial (poverty line). Para la República Federal de Alemania, la cifra alcanza a unos diez millones de ciudadanos.

Abstrayendo de esta tendencia metropolitana, es obvio que el precio del enriquecimiento neo-liberal de los últimos diez años lo pagaron las mayorías del Tercer Mundo, a tal grado, que sus niveles de vida han involucionado a los estándares de los años sesenta. Ni en los planteamientos económicos de las élites metropolitanas, ni en los modelos económicos de las élites del Tercer Mundo se encuentran elementos estratégicos de reestructuración de la economía mundial que permitan suponer un futuro más esperanzador para los pueblos de Nuestra América.

En lo político han de replantearse las interrogantes de la revolución nacional, la viabilidad de una «democracia sin pan», la posibilidad del desarrollo de una sociedad hermanada «en un sólo país», la relación entre cambio reformista y revolucionario, etcétera.

En lo cultural la tarea de construir lo nuevo no es menor. El dominio hegemónico sobre las cabezas por medio de las empresas multinacionales de la información y opinión -que ejercen influencias regresivas hacia el consumismo, la disolución de la conciencia histórica y la difusión de actitudes subjetivistas, poco responsables y éticas frente a los demás, presenta a las fuerzas democráticas, nacionales y progresistas el desafío de mantener y, de ser posible, extender las esteras culturales alternativas que constituyen medios de auto-realización y auto-determinación para individuos, clases sociales y pueblos enteros. Esto en lo cotidiano. En un nivel más profundo, la filosofía, el arte, la ciencia y la religión progresistas, tendrán que re-descubrir los últimos quinientos años de la historia humana a la luz del concepto soberanía. Para ser más específico: a la luz de la soberanía secuestrada al 85 por ciento de la especie humana -las masas del Tercer Mundo- a partir de la expansión europea del siglo XV.

La misma categoría y, por ende, praxis de la solidaridad internacional (primermundista) ha de encontrar una nueva determinación, diferente a la de tipo paternalista o asistencialista que fue característica del último decenio.

Mientras que en los movimientos de solidaridad de los años sesenta, fundamentalmente con Vietnam, prevalecía una clara concepción política anti-imperialista, el internacionalismo europeo y estadounidense de los años ochenta se nutrió básicamente de preocupaciones filantrópicas y raciocinios liberales. De ahí se derivó, en la práctica, una relación jerárquica entre los comités de solidaridad primermundistas y los representantes de los movimientos de liberación nacional latinoamericanos, lo que dificultó el diálogo político y equitativo, que hubiera beneficiado a ambas partes.

¿Por qué será tan importante la construcción de una nueva relación política y equitativa entre las fuerzas de cambio latinoamericanas y las fuerzas de solidaridad en el Primer Mundo? Simplemente por la experiencia de Nicaragua. Una de las principales lecciones de este rico caudal de experiencias revolucionarias que constituye el proceso sandinista consiste en que la correlación de fuerzas en las metrópolis es una variable decisiva no sólo para el triunfo de las fuerzas revolucionarias, sino aún más para la consolidación del proceso de cambio hacia una sociedad más humana.

La batalla por la revolución en Nicaragua se perdió en las metrópolis, no en el istmo centroamericano. No cabe duda que los sandinistas cometieron errores, pero fueron secundarios comparados con la gigantesca tarea de defenderse de la agresión de los Estados Unidos y sus aliados europeos. Frente al abismático diferencial de poder existente entre la pequeña Nicaragua y los dos bloques imperiales agresores, cualquier vanguardia en el poder en Nicaragua estaba condenada a la derrota salvo que se hubiera logrado obligar a los gobiernos imperiales de ambos continentes a actuar dentro de las normas del derecho internacional. Dado que los movimientos de solidaridad en el Primer Mundo no fueron capaces de convertirse en agentes de presión política con el poder suficiente para alcanzar tal meta, el imperio estadunidense estaba en condiciones de escoger un campo de acción, donde no pudo ser derrotado: la agresión militar.

Para cualquier movimiento de autodeterminación nacional del Tercer Mundo que llegue al poder, se convierte, en una necesidad vital para la realización de su proyecto histórico, la existencia de movimientos de solidaridad en América del Norte y en Europa que tengan el poder suficiente para obligar a sus gobiernos nacionales a observar una conducta de política exterior acorde con las normas del derecho internacional.

De este raciocinio se deriva otro de trascendental importancia. Si las relaciones ínter-estatales no se rigen por la ley sino por la fuerza, entonces constituye una responsabilidad histórica de los sujetos de cambio -que hayan logrado convertirse en Estado- acumular el volumen y las formas de poder necesarios para defender el proyecto nacional en beneficio de las mayorías de la embestida...

Las reflexiones anteriores, escritas antes de la guerra del Golfo Pérsico, se vieron dramáticamente afirmadas por los sangrientos acontecimientos de la agresión occidental. Si la invasión de Panamá fue el preludio de la inauguración del así llamado Nuevo Orden Mundial, la guerra del Golfo Pérsico estableció las reglas de este orden.

Claro está que para los habitantes del Tercer Mundo este orden no tiene nada de nuevo: ellos lo conocen desde hace quinientos años. Si hace medio milenio se desató la guerra contra los indefensos pueblos del hemisferio occidental en pos del oro, esta vez la agresión tuvo por fin el control del oro negro.

Al igual que en 1492, más que de una guerra, se trató de una matanza. En la invasión del hemisferio occidental, los civilizados cristianos emplearon la tecnología militar de la edad de hierro para destruir las impotentes armas y guerreros de la edad de piedra. En la guerra del Golfo Pérsico, los agresores utilizaron el armamento electrónico de la Tercera Guerra Mundial contra la atrasada tecnología militar de la Primera Guerra Mundial. Las tasas de muertos y heridos son elocuentes al respecto: mientras los iraquíes perdieron decenas de miles de combatientes y civiles en los 43 días de combate, las fuerzas invasoras estadunidenses sufrieron solamente 148 muertos, 35 de ellos por ataques erróneos de sus propias tropas. De los 35 tanques y vehículos blindados que fueron averiados o destruidos, 27 fueron víctimas de friendly fire, es decir, del fuego mismo de los aliados (New York Times, 15-8-1991). Semejantes son las relaciones entre agresores y víctimas que nos relatan los cronistas de Indias.

Durante las largas décadas de la conquista, pocas personalidades o intelectuales protestaron frente a la prolongada matanza y el uso planeado, impío y sistemático del terror como medio de saqueo, sometimiento, dominación y explotación de una población ajena. Nuevamente, ante las barbaridades ejecutadas por la máquina militar occidental contra los conscriptos campesinos árabes-convertido por la servil prensa del mundo libre en «guerra entre dos ejércitos»- se produjo lo que Noam Chomsky llamó «la bancarrota total de los intelectuales europeos». Con contadas excepciones, la matanza televisada no causó mayores protestas entre los civilizados ciudadanos e intelectuales del Primer Mundo.

También la lección que tuvieron que aprender los «indios» de hoy es reminiscente a la de los «indios» de entonces. Levantar la cabeza y pretender hacer las cosas según proyectos nacionales tercermundistas sin la autorización de los amos del sistema de 1492 (del «Reich de los Quinientos Años»), cuesta, sobre todo cuando se trata del oro negro, muy caro. El régimen reaccionario de Hussein sufrió esta lección, como antes la sufrieron los regímenes progresistas del sandinismo, de la Unidad Popular chilena, de los vietnamitas, y de los cubanos entre muchos otros.

El proyecto del Nuevo Orden Mundial se integra como un eslabón más en la larga cadena de demiurgos de imperios que resolvieron gobernar el mundo por la violencia: es parte integral del recurrente ataque de las fuerzas de la antihistoria, cuyos anales se registran intentos tan formidables como la pax romana, la civilización occidental y cristiana implementada en el «Nuevo Mundo», el Ordine Novo de Mussolini, die Neue Ordnung de Adolf Hitler y ahora, la New world Order del actual Führer del Primer Mundo, George Bush.

La razón de ser de todos estos proyectos radica en la decisión de una(s) élite(s) en el poder, de vivir de la explotación de otros pueblos. Al tomarse la decisión de adueñarse de la riqueza social y natural de otros pueblos y vivir de su trabajo, la aplicación sistemática de la violencia del estado es una consecuencia inevitable.

Algunas de estas temáticas han sido abordadas en los extraordinarios ensayos reunidos en este libro. Otras se volverán asunto de acalorado debate, diálogo y praxis transformadora en el futuro, como parte del laborioso, paciente y nunca consumado proceso de creación de la utopía concreta que algún día llevará a los pueblos a su emancipación. En este proceso de creación estamos con los «optimistas históricos» y con las mayorías ―si no, ¿cuál sería nuestro lugar en la historia?―.

Heinz Dieterich Steffan

La crisis del mundo actual y las ciencias sociales en América Latina. Pablo González Casanova

Me parece que tenemos que hacer la sociología de los que tienen la razón y no saben cómo expresarla y menos cómo alcanzarla. En las polémicas del día deberíamos redescubrir algunas verdades elementales y a partir de ellas aclarar el debate actual entre el pensamiento neoconservador y lo que queda o lo que va a nacer del marxismo, del pensamiento socialdemócrata, del nacionalismo revolucionario y del leninismo. La lucha ideológica del momento que vivimos tiene un grado de dificultad especial porque no es, como en el pasado inmediato, entre los partidarios de la democracia y los del socialismo. Hoy se diría que todos luchamos por la democracia, y hay neoconservadores que también dicen luchar por el socialismo.

El pensamiento neoconservador tiene como nuevo el haber reafirmado las viejas ideas de Hayek, y de realmente nuevo el atacar al socialismo con argumentos socialistas, e incluso marxistas, mezclados a otros de corte democrático. Estos hechos y la crisis de los llamados países socialistas y de las estrategias marxista-leninistas han dado la hegemonía ideológica a un pensamiento que se presenta como científico y técnico, moderno y hasta un poco absoluto, y que en su carácter conservador defiende sus utopías a partir de los intereses creados del capital trasnacional. La confusión de la polémica actual se acrecienta porque la crisis de los países del Este de Europa y de la Unión Soviética coloca a una parte importante de las fuerzas en pugna del lado de la restauración del capitalismo. Muchos defienden la democracia como esencialmente ligada al dominio del mercado monopólico.

La complejidad del debate obliga a aclarar cuál es la diferencia entre las críticas progresistas y revolucionarias a la socialdemocracia, al populismo, al marxismo-leninismo, y las de los conservadores. ¿Cuál es nuestra diferencia en relación a la democracia? ¿Qué democracia defienden ellos y cuál nosotros? Si algunos dizque elogian al socialismo, ¿de qué socialismo hablan, cómo dicen que hay que luchar por él, con quién y cuándo? ¿Qué posición toman en relación a la explotación, a la guerra contra el Tercer Mundo? Todas éstas y otras precisiones son fundamentales, y se deben hacer a partir de una verdad elemental que es la que quiero destacar y la que aclara las posiciones que tomamos en la pugna ideológica. La verdad es que la explotación de unos hombres por otros no sólo continúa siendo una realidad abrumadora, sino que ha aumentado y tiende a aumentar en sus dos formas principales, la que se impone a los pueblos a base de tributos y la que se impone a los trabajadores a base de reducciones en la masa de salarios directos o indirectos. La explotación, por el servicio de la deuda externa e interna y de los trabajadores por distintos medios que hacen recaer sobre ellos el pago, ha aumentado enormemente en la década de los ochenta y tiende a aumentar en términos proporcionales y absolutos y también en términos geográficos a nivel mundial o global. Este hecho es el importante desde el punto de vista de la realidad social y de las ciencias sociales. En la realidad social va a definir las posiciones no solamente en favor de la democracia y en contra de las dictaduras, sino también en favor de un sistema social mundial en que desaparezca la explotación. En tal sentido las polémicas ideológicas sobre la democracia se irán aclarando en la realidad por las organizaciones e ideólogos de los oprimidos y explotados, y darán necesariamente pie a proyectos y experiencias muy distintos a los neoconservadores o neoliberales que hoy dominan el panorama político e ideológico.

El hecho es importante también desde el punto de vista del estado actual de las ciencias sociales. Nos coloca en una situación paradójica: al tiempo que el marxismo entra en una especie de declive hegemónico, la explotación aumenta. Es más, al aumentar la explotación tributaria de la deuda externa y recaer sobre las 4/5 o 5/6 partes, sobre todo de los trabajadores de los antiguos países coloniales, pero también de una proporción creciente de los metropolitanos, no solo se da un incremento de la explotación que estudió el marxismoleninismo, ambos en crisis intelectual orgánica y en crisis de sus estrategias. Lo que quiere decir que el estudio de un fenómeno esencial como la explotación de los trabajadores y de las regiones subdesarrolladas vive la crisis de sus propios marcos teóricos y muchas de sus hipótesis. Y eso no sólo ocurre mientras la explotación aumenta y se extiende, sino cuando ya no se le puede estudiar como en la época clásica, sin incluir en un primer plano un fenómeno que ha cobrado una importancia real y teórica en este siglo que jamás alcanzó en épocas anteriores, me refiero al problema de la democracia, como fin en sí, y también como medio para acabar con las estructuras de la explotación. Ambos problemas -el de la explotación y el de la democracia- son los que le dan a nuestra tarea una originalidad y una creatividad notables no solo teóricas sino políticas y revolucionarias.

Ese es un punto que quiero destacar: que hoy vivimos bajo la dominación universal de una ideología neoconservadora y neocapitalista que dice no ser ideológica, que se presenta como verdad universal sin alternativa, que se transmite como imagen televisiva de la crítica a los dogmas del otro, del pobre, en que el otro, el pobre, no aparece nunca como sometido y explotado, ni los países pobres como dependientes y explotados y en que se habla de una democracia muy atractiva en términos abstractos. Lo que quiero destacar también es que la ideología dominante no sólo nos plantea el reto de redescubrir la explotación y sus formas actuales, sino de descubrir la democracia como mediación y como utopía contra la explotación. Pero antes de analizar lo que podríamos llamar nuestra utopía, quisiera precisar la utopía de los neoconservadores. Porque ellos también tienen su utopía como su corazoncito, y no sólo intereses y eficientismo.

II

El problema al que nos enfrentamos con la utopía neoconservadora es que sus autores han construido una creencia tecnocrática de base científica estructural-funcionalista, y no sólo con la mejor tradición sociológica del control de generalizaciones, o con la de origen cibernético que mejora decisiones con la modelación matemática, sino, también, con la combinación de la rica sociología weberiana sobre el capitalismo, con el análisis histórico-político del más alto nivel al estilo de un Raymond Aaron, o con el análisis político mitológico y muy realista de Brzezniki y la Trilateral.

Tamaña disposición y el poder financiero y transnacional que la apadrina, dan a la creencia en la utopía neoconservadora una gran fuerza como «falsa conciencia». La utopía neoconservadora pasa de los planes de la buena fe a los de la mala, como se pasa de la emoción humanitaria o democrática a la «documentira», y de los sentimientos apenados a las decisiones de tipo terrorista individual o colectivo. Desde una perspectiva epistemológica, la utopía neoconservadora corresponde a hipótesis muy poco confiables y cuya validez como generalización y explicación fácilmente disconfirman los datos empíricos sobre todo en lo que se refiere a la política neoliberal. Desde el punto de vista de la realidad, los neoconservadores registraban hechos tales como el incremento de la pobreza absoluta, o de las desigualdades sociales; pero ni en la interpretación de esos hechos ni en los factores que los determinan, ni en las políticas que dicen van a resolverlos tienen la menor base científica. En particular los técnicos y políticos neoconservadores son muy poco atendibles cuando pretenden respetar los valores de la sociedad moderna, de libertad, igualdad y fraternidad. Alcanzarlos de acuerdo con el modelo económico que impulsan no sólo es improbable. Lo que es más, el modelo neoliberal acentúa los problemas de la falta de libertad para la mayoría insegura de la humanidad, aumenta la presencia de ejércitos y policías terroristas que hacen la guerra contra los miserables del Tercer Mundo, como lo prueban todas las estadísticas en la materia, muchas de ellas por cierto publicadas por las mismas corporaciones del pensamiento neoconservador que no se reconocen para nada en la relación que existe entre las políticas que preconizan y los hechos que producen. El abobamiento causal es dogma y utopía.

Enunciar las proposiciones principales de la utopía neoconservadora es muy importante para nuestra propia investigación sobre las nuevas hipótesis del pensamiento progresista y revolucionario. La primera proposición de la utopía neoconservadora es que se asiste al fin de la historia en el sentido de que el capitalismo trasnacional va a dominar por siglos y siglos, sin ningún problema realmente grave, y sin alternativa. Es falsa. La segunda proposición de la utopía neoconservadora es que la deuda externa y la creciente transferencia del excedente de África, Asia y América Latina a los países industrializados no constituye una explotación de los países periféricos y de los trabajadores y pueblos de esos países. Es falsa. La tercera proposición de la utopía neoconservadora es que las libres fuerzas del mercado van a resolver de manera natural los problemas económicos y sociales de la humanidad. Es falsa. La cuarta proposición utópica neoconservadora es que todas las conquistas patrióticas y revolucionarias de los trabajadores y los pueblos para que el Estado colabore en la solución de los problemas nacionales y los problemas sociales deben ser eliminadas y que el mercado resolverá los problemas de pueblos y trabajadores. Es falsa. La quinta proposición es que la anexión de territorios y naciones a las grandes potencias -como de Puerto Rico y México, Ecuador y Panamá- a Estados Unidos va a ser beneficiosa para Estados Unidos, Puerto Rico, México, Ecuador y Panamá. Es falsa. La sexta proposición es que planes como el Brady o el Baker van a disminuir la deuda externa. Es falsa. La séptima, es que la caridad trasnacional organizada por el Banco Mundial y los gobiernos endeudados van a disminuir la extrema pobreza. Es falsa. Como dijo un personaje de Dostoievski, la caridad aumenta a los pobres, no los disminuye. La octava proposición es que la modernización trasnacional va a beneficiar a nuestros países y a nuestras juventudes en una nueva civilización universal. Es enteramente falsa. (Esto no lo digo porque las otras no sean también enteramente falsas, sino para romper la monotonía). La novena proposición es que la desnacionalización y la privatización del Estado van a hacer efectiva la llamada «soberanía del consumidor», proposición utópica que por cierto es muy popular en las masas que luchan por la libertad y el consumo en el Este de Europa y la Unión Soviética. Pero todos sabemos que la publicidad es la soberana de la sociedad de consumo y no el pobre consumidor, todos los que no vivimos en el Este de Europa y en la Unión Soviética. La décima esperanza utópica neoconservadora y neoliberal es que la «democracia limitada» de la Trilateral va a ser la mediación eficaz para que los pueblos sean libres y felices. Es falsa. La undécima, o decima primera, esperanza conservadora es que una vez terminada la guerra fría entre la URSS y las grandes potencias occidentales, unas y otras se unirán para imponer el orden mundial, sin más choques que los diplomáticos, y sin bloques que se enfrenten entre sí para dominar el mundo. Es falsa y de ello dan testimonio las nuevas teorías sobre la llamada estrategia de proyectos globales. La duodécima proposición es que, dado «el fin de las ideologías» la lucha contra los inconformes es una lucha contra delincuentes o «deviant» que pueden ser narcotraficantes enemigos y terroristas de la sociedad, a los que habrá de combatirse con intervenciones policiales y militares, con presidentes colaboracionistas, con dictadores amigos, y hasta con un terrorismo de Estado que se conoce como «guerra de baja intensidad» que ataca en el terreno económico, psicológico, político y militar y que es altamente eficaz. Esta última forma de razonamiento no debilita la utopía: la defiende con inteligencia y energía.

Tal vez para un buen perfil de la utopía neoconservadora habría que añadir algunas proposiciones más, y elementos de la antigua y nueva retórica que no son desdeñables. Baste aquí decir que la falsedad de esta utopía se puede probar con todas las evidencias habidas y por haber estadísticas, históricas y sociológicas, atendiendo los más altos niveles de rigor y de información científica. También están probando -y en carne propia- esa falsedad de la utopía neoconservadora millones de hombres del Sur del Mundo, del propio occidente y ahora también del Este. La reciedumbre de la utopía neoconservadora es sin embargo notable si se advierte que muchos de los que se comprometen con ella creen efectivamente que los ricos y los países ricos van a resolver los problemas de los pobres y el mundo. Esa creencia, esa fe los hace privatizar y desnacionalizar cuantas empresas y propiedades estatales existen, incluso las de la defensa nacional y social.

La innegable crisis del pensamiento socialdemócrata y socialista fortalece las creencias neoconservadoras, las hace invulnerables a cualquier autocrítica, e imposible pensar que quienes las sostienen, por su fe o sus intereses, cambien de rumbo. Los que sí están cambiando de rumbo son muchos dirigentes y teóricos del socialismo autoritario, del nacionalismo aburguesado y populista y del socialismo que colabora con el neocolonialismo y neocapitalismo: hoy clausuran proyectos o ideales largamente abandonados.

III

En tan difícil situación surge también una nueva ideología y una nueva utopía de las fuerzas progresistas y revolucionarias, a la vez democráticas y socialistas, partidarias de la liberación del Tercer Mundo y de la democracia, «así, entre los individuos como entre las naciones...». A ellas me quiero referir en tanto nos plantean los nuevos problemas de las ciencias sociales y de la investigación de «esta América», como decía Morelos o de «Nuestra América» como decía Martí. Pero sigo sintiendo esa necesidad que todos sentimos de plantear los problemas a nivel mundial, como latinoamericanos, y al de nuestra conciencia, como individuos.

Lo primero que tenemos que enfrentar es la retórica de la nueva propaganda fide neoconservadora y sus sistemas de evaluación del pensamiento. A los fenómenos de «seducción ideológica» de que habla Günter Grass se añade un sistema de premios y castigos que es parte de la lucha y no es nuevo; pero que resulta más eficiente por la crisis de algunos de nuestros grandes proyectos y por las ambigüedades conceptuales de la nueva polémica sobre la democracia. Nosotros tenemos que precisar nuestros proyectos históricos de democracia como poder de la mayoría. Tenemos que hacer un esfuerzo por precisar nuestros proyectos de democracia como pluralismo religioso e ideológico, como equilibrio de poderes, como respeto de autonomías y como predominio de la representación electoral de la mayoría en la toma de decisiones sobre economía, deuda externa, privatización, desnacionalización, libre comercio, ingresos y gastos públicos, zonas de libre comercio o articulación con Estados Unidos, salarios directos e indirectos a exportadores, banqueros y especuladores, o sobre educación de alta calidad para unos cuantos o para la mayoría. Es decir, nosotros tenemos que precisar que nuestro proyecto democrático es parte de la lucha contra la explotación como tributo a través del servicio de la deuda externa, y que nuestro proyecto de modernización no cree en la utopía de que un mundo dominado por los monopolios privados vaya a resolver los problemas de la humanidad y menos la recuperación de los niveles de vida de la mayoría. Tenemos que precisar que nuestra lucha por la democracia con poder del pueblo supone también el control del mercado por las fuerzas de la mayoría, y la toma de decisiones, en última instancia, por la mayoría soberana. Si ese proyecto plantea soluciones inexploradas sobre el papel de los especialistas en sociedades complejas y democráticas, debemos estudiar cómo resolvemos esos problemas sin caer ni en una democracia oligárquico-tecnocrática, ni en una «democraciacolonial», ni en una democracia trasnacionalizada en que dominan pequeños grupos, como el de «los trescientos» a que se refirió el banquero mexicano Legorreta. Tenemos que precisar el proyecto histórico de una democracia sin marginales, de una democracia en que las elecciones no se hagan después de una guerra como la de la «contra» en Nicaragua, una guerra apoyada por la gran potencia que se dice democrática, o con «escuadrones de la muerte» en el Salvador, o con «aldeas modelo» como en Guatemala, o con candidatos a los que elige el pueblo para que no apliquen la política neoliberal y cuando ganan la aplican dictatorialmente como Fujimori en Perú, o como cantidades manifiestas de trampas micro y macropolíticas como en México, o con los candidatos de la oposición asesinados como en Colombia, o con cambios de regímenes militares a regímenes civiles en que éstos siguen las mismas políticas monetaristas que enriquecen a los ricos y empobrecen a los pobres como en los países del Cono Sur. Tenemos que precisar cómo alcanzar el proyecto histórico de una democracia sin economía subterránea de cocaína y órganos vitales, y de niños en venta y de destrucción de la naturaleza. Tenemos que precisar cómo es un proyecto de democracia sin deterioro creciente de la educación, de la salud, de la vivienda, de las fuentes de trabajo. Tenemos que ver en qué consiste esa dizque democracia de quienes se suman al asedio contra Cuba de acuerdo con el Imperio y sus aviones que en picada violan el espacio aéreo de La Habana, tras treinta años en que la potencia más grande del mundo no cesa de atacar a un gobierno apoyado por su pueblo, que se atreven a llamar dictatorial o tiránico con un descaro de vendidos a la National Endowment for Democracy, o de picaros pomposos a los que Dios les dio con el libre arbitrio de ser sinvergüenzas, talentos naturales que debemos reconocer. En ese sentido, tenemos que precisar los problemas de la argumentación que ignoran el dolor que expresa Eduardo Galeano, o las pruebas irrefutables del terrorismo de Estado yanqui que desde el MIT presenta el científico Noam Chomsky; o las denuncias fundadas de grandes poetas, escritores y periodistas como Luis Cardoza y Aragón, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Mario Benedetti, Gregorio Selser y Carlos Martínez Gutiérrez, entre muchos más.

No quiero extenderme demasiado. El problema central de las ciencias sociales hoy es que tras la vieja crisis de la socialdemocracia europea como proyecto de justicia social y de democracia universal, tras la más reciente del nacionalismo revolucionario como proyecto de liberación de los pueblos de origen colonial, vivimos hoy la crisis del marxismoleninismo como estrategia simultánea de lucha por la liberación tanto de las naciones como de las clases oprimidas. Y esta última crisis es la que a mi entender abre la nueva etapa de la historia, y de nuestras tareas y compromisos históricos en ciencias sociales. Dentro de ellos quiero destacar tres que parecen fundamentales:

1.° Cómo conservar y democratizar el Estado y la sociedad en todos los órdenes de la vida allí donde los pueblos tienen los aparatos del poder o una cuota de los mismos, como en Cuba o Nicaragua y cómo buscar la máxima solidaridad con ellos frente a la ofensiva imperialista que pretende aniquilarlos.

2 .° Cómo luchar por un orden jurídico mundial en que las leyes también se apliquen a las grandes potencias, y que con la retirada de todas las tropas iraquíes de Kuwait, de acuerdo con la resolución del Consejo Ejecutivo de Naciones Unidas del 2 de agosto de 1990, (cito a Ben Bella y a Roger Garaudy), exija la retirada de las tropas de ocupación de Jordania, de Gaza y del Golán, (Resolución unánime del Consejo Ejecutivo número 267 del 2 de julio de 1969); haga efectiva la interdicción de las colonias israelíes implantadas en los territorios ocupados (Resolución del 20 de julio de 1979 y Resolución 465 del Consejo de Segundad); lleve a la práctica la resolución 1514 de descolonización, en Jodas sus formas y manifestaciones; practique la recomendación de la Comisión de Descolonización de la ONU ratificada año tras año desde 1972 en el sentido de que Puerto Rico debe obtener lo antes posible la independencia, y, en fin, se ocupe de legislar en igual sentido para la desocupación militar y político-colonial de la República de Panamá, por citar solo algunos de los casos críticos que amerita la puesta en práctica del orden jurídico mundial o su ampliación universal donde existen graves ausencias hasta de forma como ocurre con el Panamá hoy ocupado. Luchar por el proyecto histórico de la legalidad mundial con la hipótesis de que es una utopía necesaria para la supervivencia, y probar o desconfirmar la hipótesis rigurosamente por todos los medios a nuestro alcance es una tarea científica de primer orden, que no descarta la necesidad de construir los escenarios en trópicos alternativos.

3o. En tercer lugar se plantea una nueva lucha de gran magnitud que sucede a la de «el socialismo como un fenómeno nacional-popular» de que habla Samir Amin. Si es cierto que continúan y van a continuar ―como en El Salvador― los proyectos históricos, populares y democráticos de toma del poder del Estado Nación, y que ameritan el apoyo -hoy reducido-de las fuerzas progresistas y revolucionarias, es evidente también que a los setenta años de la Revolución de Octubre, Mijail Gorbachov y todo lo que él representa, optaron por una estrategia de lucha completamente distinta de las que diseñara la corriente Leninista. Cuando en su discurso conmemorativo de 1917 Gorbachov formuló varias preguntas sobre el imperialismo y el capitalismo, y sobre la posibilidad de que uno y otro no nos lleven a la guerra, se liberen del militarismo, dejen de ser neocolonialistas, se limiten a «la confrontación honesta de los valores espirituales» y no arrastren al mundo a una catástrofe, desde que hizo esas preguntas y él mismo contestó textualmente que «la vida decidirá» se abrió una historia desconocida y nueva en que parece que las luchas emergentes por la igualdad y la libertad se van a ¡untar con algunas de las antiguas del socialismo clásico, o del leninista, pero sin el eurocentrismo de aquéllas y sin el autoritarismo de éstas, en un proyecto histórico inédito, global o ecuménico, variado y único, universal, que va a plantear problemas muy serios a las ciencias sociales; en que las ciencias sociales tendrán que serlo para multitudes pensantes, para democracias de millones. Ese proyecto histórico de una democracia universal será nuestra utopía con la ¡unta de socialdemocracia, nacionalismo revolucionario, marxismo clásico y de soviets, todos usando y controlando a sus administradores, especialistas y técnicos como ciudadanos, y también como enterados o expertos. El proyecto no es nada más un sueño salido de las aulas con estudiantes despiertos y profesores encantados, o tramado por intelectuales ilusos que gozan del «inmenso placer de olvidarse de sí mismos», a que se refirió el Che Guevara. Parece que sale también de los condenados de la tierra de que habló Fanón, y de los pobres de la tierra con los que echó su suerte Martí. Y para esas luchas multitudinarias y pensantes, con muchedumbres críticas de connotación inesperada, que en la democracia lucharán contra la reconquista silenciada, por la preservación de los recursos naturales y la defensa de nuestras conquistas sociales, del consumo de bienes elementales como el pan o la tortilla, por nuestra autonomía de naciones y nuestra soberanía, o por la supervivencia de la tierra, para esas luchas se necesitará transformar la utopía en proyecto histórico real, la demagogia en vida que se iguala con el pensamiento, y la retórica en un recurso del conocimiento de lo que se crea. No sé si me explico bien; la investigación en ciencias sociales de América Latina -a fines del siglo XX- entrañaba problemas ideológicos y utópicos distintos, problemas de hipótesis y también de experiencias que no se pueden traer con descuido intelectual del pasado, sin ver en ellos lo nuevo que nace y el nuevo modo de nacer, la creación, original en lo que crea y como crea. El problema amerita muchos quebraderos de cabeza y exige de nosotros un triple abordaje que yo entreví hace poco en una conferencia de Tomás Borge sobre «América Latina como mito y realidad». En ella el poeta comandante alternó tres recursos: el texto de la comprensión de la pobreza y de la política de los pobres, lo escritura que expresa el dolor de los pueblos y sus esperanzas de felicidad, y el discurso de la voluntad de lucha que permite entender al mundo para transformarlo.

Nuestra tarea en ciencias sociales parece inmensa en busca de la alternativa y de la esperanza. Yo creo que podemos estudiar científicamente las utopías, no sólo como Manheim en relación a las ideologías, sino como proyectos estratégicos en relación a las experiencias.

|

Índice |

|

||

|

Introducción. En busca de la segunda emancipación. Heinz Dieferích Steffman 9 |

|

||

|

El Sistema de los 500 años y el Nuevo Orden Mun- |

15 |

|

|

|

El nacimiento de la utopía. Sergio Ramírez |

39 |

|

|

|

Perspectivas de la Liberación Nacional en América |

49 |

|

|

|

América Latina ante el «fin de la Historia». Agustín Cueva |

63 |

|

|

|

El Tercer Mundo y el fin del socialismo. Roberto García |

77 |

|

|

|

La crisis del mundo actual y las ciencias sociales en |

85 |

|

|

|

Los intelectuales y la emancipación de las Américas. |

97 |

|

|

|

Esas Yndias equivocadas y malditas. Rafael Sánchez |

111 |

||

|

Porque aún lloramos. Gioconda Belli |

139 |

||

|

Los desafíos de América Latina. Adolfo Pérez Esquivel |

145 |

||

|

De colonizaciones recientes. Karmelo Landa |

151 |

||

|

El Nuevo Orden Mundial o la especie en su laberinto. Heinz Dieterich |

159 |

||

|

Foro y Concurso Internacional Independiente |

189 |

||

|

Indice |

193 |

||

|

Autores |

195 |

||

|

|

|

||