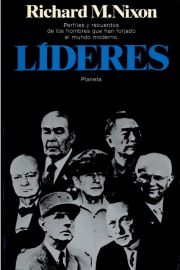

1983 Líderes. Richard M. Nixon.

DEDICATORIA: A los líderes del futuro

HOMBRES QUE DEJARON HUELLA. Líderes que cambiaron el mundo

Los pasos de los grandes líderes son como truenos que hacen retumbar la historia. A lo largo de los siglos —desde los antiguos griegos hasta hoy, pasando por Shakespeare—, pocos temas han resultado tan fascinantes para dramaturgos e historiadores como la personalidad de los grandes líderes. ¿Qué los hace destacar? ¿Qué explica esa electricidad peculiar, indefinible, que corre de los conductores de pueblos a los pueblos guiados por ellos?

Si el papel de estos líderes resulta tan interesante, no es sólo por su dramatismo, sino también por su importancia y su influencia en los acontecimientos. Cuando se baja el telón, en una obra dramática, los espectadores salen del teatro y se van a sus casas a reanudar la vida normal. Cuando baja el telón en la carrera de un líder, la existencia del público ha cambiado, y el curso de la historia puede haber variado profundamente.

Durante los últimos treinta y cinco años, he tenido la oportunidad excepcional, en un período histórico asimismo excepcional, de estudiar de cerca a los líderes del mundo. A los más destacados del período de la posguerra los conocí a todos, menos a Stalin. He visitado más de ochenta países y no sólo he tratado con sus dirigentes, sino que he observado también las condiciones en las que actuaban. He visto a unos gobernantes triunfar y a otros fracasar, y he tenido ocasión de analizar las razones que les llevaron a ello desde la perspectiva de mi propia experiencia. Habiendo conocido tanto las cimas como las simas de la vida pública, he aprendido que no pueden apreciarse las alturas a menos que se conozcan también las honduras, y que no se puede comprender plenamente lo que motiva a un líder si ha estado uno sentado detrás de la barrera, como simple espectador.

Una de las preguntas que me han formulado más a menudo durante mis años de vida pública ha sido la de quién es el líder más grande que he conocido. No tengo una respuesta única. Cada personaje es fruto de una combinación particular de tiempo, lugar y circunstancias. Los jefes y los países no son intercambiables. Por grande que fuera Winston Churchill, resultaría difícil imaginarlo desempeñando con éxito el papel que tuvo Konrad Adenauer en la Alemania de posguerra. Y Adenauer no hubiese podido unir a la Gran Bretaña en su momento de mayor peligro, como hizo Churchill. La fórmula infalible para colocar a un líder entre los grandes tiene tres elementos: un gran hombre, un gran país y una gran causa. Churchill comentó una vez que el primer ministro británico del siglo XIX lord Rosebery tuvo la desgracia de vivir en una época de «grandes hombres y pequeños acontecimientos». Por lo común, ponemos a los líderes de tiempos de guerra por encima de los de tiempos de paz. Esto se debe, en parte, a lo dramático de la guerra y en parte a que la historia trata con gran detenimiento las guerras. Pero es también porque sólo podemos medir la verdadera grandeza de un hombre de Estado cuando ha de hacer frente a desafíos que le fuerzan a dar la medida máxima de sus capacidades. Cuando concedía una Medalla de Honor, solía yo reflexionar a menudo sobre cuántos de los que la merecían habían aparecido como personas comunes y corrientes, hasta que se elevaron con valor supremo para hacer frente a un desafío extraordinario. Sin el desafío no hubieran dado pruebas de su valor. En los dirigentes, el desafío de la guerra pone de relieve cualidades que podemos medir con facilidad. Los desafíos de la paz pueden ser igualmente trascendentales, pero el triunfo de un líder frente a ellos no es tan dramático ni tan visible.

El hombre sin peso que dirige una gran nación en un período de crisis no llena los requisitos de la grandeza. El hombre de peso que dirige una pequeña nación puede mostrar todas las cualidades de la grandeza, pero nunca consigue que se las reconozcan universalmente. Otros, aunque sean hombres de peso en grandes países, viven a la sombra de gigantes: Zhou Enlai, por ejemplo, que discretamente dejó que las candilejas iluminaran a Mao.

Hay que marcar bien claramente una distinción: los que suelen considerarse «grandes hombres» no son necesariamente hombres buenos. Pedro el Grande de Rusia fue un déspota cruel. A Julio César, Alejandro Magno y Napoleón no se les recuerda por su capacidad como gobernantes, sino por sus conquistas. Al hablar de los grandes líderes de la historia, sólo raramente nos referimos a quienes elevaron el arte del estadista a un alto plano moral. Más bien nos referimos a quienes manejaron el poder en tan gran escala que cambiaron significativamente el curso de la historia para sus naciones y para el mundo. Churchill y Stalin fueron, cada uno a su manera, grandes líderes. Pero sin Churchill, tal vez Europa occidental hubiera sido esclavizada; sin Stalin, Europa oriental hubiera podido ser libre.

Al escribir acerca de líderes y liderazgo, me resultaba tentador incluir a algunos de los estadistas sobresalientes que he conocido en campos de acción alejados del gobierno. He visto a directivos de grandes empresas y de sindicatos luchar para subir a la cumbre con tanta persistencia como cualquier político, y manejar luego su poder con una habilidad diplomática que rivaliza con la de un ministro de Asuntos Exteriores. Las intrigas del mundo universitario son tan bizantinas como las de un congreso de partido político. He conocido a figuras de los medios de información —Henry R. Luce, por ejemplo— que han influido más en el mundo que los dirigentes de muchos países.

Pero este libro se refiere concretamente a la clase de líderes que conozco mejor y que para mí más importan. Se refiere a quienes han dirigido naciones, con el poder que sus cargos entraña, pero también con las responsabilidades que implica. Cada una de las personas que estudio aquí tenía una meta, una visión, una causa, que para ella era de suprema importancia. Algunas llevan nombres que sin duda continuarán resonando durante siglos. Otras acaso no sean recordadas fuera de sus países. Cada una tiene algo importante que decirnos acerca de la naturaleza del arte de dirigir una nación, y sobre los conflictos que han sacudido el mundo durante esos decenios.

A muchos de los líderes que he conocido hubiese querido incluirlos en este libro: notables dirigentes latinoamericanos como, por ejemplo, Adolfo Ruiz Cortines, de México; Arturo Frondizi, de Argentina; Alberto Lleras Camargo, de Colombia; y el visionario presidente brasileño que abrió al desarrollo las tierras interiores de su país, Juscelino Kubitschek. O los canadienses Lester Pearson y John Diefenbaker, muy distintos en personalidad y orientación política, pero ambos con el sentido del destino del Canadá y una clara visión del mundo. Gulam Mohammed, gobernador general del Pakistán, y el presidente de este país, Ayub Khan. El mariscal Tito de Yugoslavia. Francisco Franco, de España, hombre muy distinto en privado de su imagen pública. Los papas Pío XII y Pablo VI, cada uno de los cuales, a su manera, desempeñó un papel trascendental no sólo espiritualmente, sino también en el escenario político del mundo. Dirigentes que abrieron camino en la comunidad internacional de la posguerra, como Paul-Henri Spaak de Bélgica, el italiano Manlio Brosio y los franceses Robert Schuman y Jean Monnet. Citar a esos pocos entre los muchos que hubiera podido incluir es ya señalar cuan amplio y variado ha sido el despliegue de líderes de talento en los decenios recientes.

De los personajes a los que dedico los capítulos de este libro, he escogido a algunos por la naturaleza trascendente de su aportación a la historia, a otros por su interés como personas, a otros como ejemplo de fuerzas que actuaron sobre el mundo durante ese período tumultuoso. No he incluido a ningún norteamericano, salvo a Douglas MacArthur, cuya aportación más duradera fue su papel como artífice del Japón moderno.

La mayoría de los libros de historia versan sobre acontecimientos, y sólo incidentalmente se ocupan de los hombres que desempeñaron un papel en ellos. Este libro se refiere a los líderes y cómo influyeron en los acontecimientos, a cómo diferían entre sí, y a las circunstancias que les permitieron ejercer esa influencia.

La dirección política es una forma especial de arte, que requiere a la vez fuerza y visión en grado extraordinario. En los Estados Unidos ha prevalecido la creencia de que lo que el país realmente necesita es un gran hombre de negocios para administrar el gobierno, alguien que haya demostrado que sabe administrar con eficacia y eficiencia una empresa de grandes dimensiones. Esta creencia es errónea. Administrar es una cosa; dirigir un país, otra. Warren G. Bennis, de la Facultad de Economía de la Universidad de California del Sur, afirma: «Los administradores tienen como objetivo hacer las cosas de la forma adecuada. Los dirigentes políticos tienen como objetivo hacer las cosas adecuadas.»

Dirigir un país es mucho más que técnica, aunque en ese cometido sea necesario recurrir a las técnicas. En cierto modo, la administración es prosa y la dirección de un país, poesía. El líder trata necesariamente con símbolos, imágenes, y la clase de ideas galvanizadoras que se convierten en una fuerza de la historia. A la gente se la convence por la razón, pero se la conmueve por la emoción. El líder ha de convencer y conmover. El administrador piensa en hoy y mañana. El líder ha de pensar en pasado mañana. El administrador representa un proceso; el líder, una dirección de la historia. Un administrador sin nada que administrar queda reducido a la nada, pero incluso fuera del poder, un líder cuenta con seguidores.

Ser un gran líder exige una amplia visión que lo inspire y le permita inspirar a su nación. La gente odia y ama, a la vez, al gran líder, pero raras veces permanece indiferente ante él.

No basta con que el líder conozca la forma adecuada de proceder. Ha de ser, además, capaz de actuar. El aspirante a líder que carece de juicio o de perspicacia para adoptar las decisiones adecuadas fracasa por falta de visión. El que sabe lo que conviene hacer, pero no logra hacerlo, fracasa por ineficacia. El gran líder precisa, a la vez, la visión y la capacidad de conseguir lo adecuado. Para ayudarle, contrata a administradores, pero sólo él puede fijar la dirección y proporcionar la fuerza motivadora.

La gran causa que mueve a un líder puede consistir en crear algo nuevo o en conservar algo viejo, y a menudo líderes fuertes en bandos opuestos de un conflicto abogan por causas que chocan entre sí. Un líder fuerte que capitanea una causa débil puede prevalecer sobre uno débil que defiende una causa fuerte, o una causa mala puede prevalecer sobre una buena. No existe una serie de reglas inmutables que permitan predecir la historia, ni siquiera juzgarla. A menudo, vistas retrospectivamente, las causas aparecen diferentes a como se las veía en su tiempo, y lo mismo ocurre con quienes las encabezan. A menudo el juicio depende de quién sea el vencedor. Los historiadores tienden a mostrarse más amables con los vencedores que con los vencidos, lo mismo en lo referente a causas que a hombres.

Todos los jefes realmente poderosos que he conocido poseían gran inteligencia, disciplina, laboriosidad infatigable y arraigada confianza en sí mismos. Les impulsaba un sueño que les permitía arrastrar a los demás. Todos miraron más allá del horizonte, y unos vieron con más claridad que otros.

Los años posteriores a la segunda guerra mundial presenciaron cambios mayores y más rápidos que cualquier otro período comparable de la historia. Hemos asistido al choque de titanes cuando las dos superpotencias se han enfrentado, a una serie de cataclismos cuando los viejos imperios dejaron paso a docenas de nuevas naciones, y a crecientes peligros conforme las nuevas armas superaban la calenturienta imaginación de los autores de narrativa fantástica. Los grandes acontecimientos generan los grandes líderes. Los tiempos tumultuosos ponen a flote a la vez lo mejor y lo peor. Jrushchov era un dirigente poderoso, pero una fuerza peligrosa. Mao movió montañas y aplastó millones de vidas. Los próximos años exigirán una dirección de los pueblos de la más alta calidad. Se ha dicho que quienes no estudian la historia están condenados a repetirla e, inversamente, que si los líderes de una época penetran con su mirada en el futuro más allá que sus predecesores, es porque se hallan sobre los hombros de quienes los precedieron. Este libro se refiere a líderes del pasado, pero va destinado a los del futuro. Cada uno de los personajes que aparece en este libro estudió el pasado y aprendió de él. En la medida en que, a nuestra vez, sepamos aprender de ellos, el mundo puede tener más probabilidades de avanzar en los años venideros.

[…]

EN EL RUEDO. Reflexiones sobre el liderazgo

«Sin grandes hombres no se consiguen grandes acciones — escribió De Gaulle—, y los grandes hombres poseen esa grandeza porque tuvieron la voluntad de acometer grandes acciones.»

Para lograr el éxito los líderes deben tener una gran firmeza de voluntad, y saber lo que hay que hacer para movilizar las voluntades de los demás. Los líderes incluidos en este libro son los que triunfaron —unos más que otros— en su intento de imponer su voluntad a la historia. Son hombres que han provocado cambios. Y no los han provocado porque los desearan sino porque los querían. Ésta es una distinción vital a la hora de comprender qué es el poder y cómo son los hombres que lo ejercen. Desear es una actitud pasiva; querer es activa. Los partidarios desean; los líderes quieren.

Del mismo modo que, como indicó F. Scott Fitzgerald, los muy ricos son diferentes, he comprobado que los que tienen mucho poder son también diferentes. Hace falta una clase especial de personas para vencer en la lucha por el poder. Y, una vez obtenida la victoria, el poder mismo crea una nueva diferencia. El poder no está hecho para el chico agradable que vive un poco más abajo en tu misma calle ni para el vecino de la casa de al lado.

De todas las preguntas que acostumbraban hacerme cuando era presidente, algunas de las más agudas inquirían acerca de las diferencias debidas al poder. Algunas de las más fastidiosas, en cambio, eran variaciones sobre esa efusiva pregunta que dice:

—¿Es divertido ser presidente?

John J. McCloy me dijo que conversando un día con Henry L. Stimson, que había conocido a casi todos los presidentes de la primera mitad de este siglo, le preguntó cuál había sido de todos ellos el que mejor sabía organizar y dirigir. Stimson lo pensó un momento y contestó, sorprendentemente, que el más eficaz y el que mejor había organizado el trabajo era William Howard Taft. El problema era, sin embargo, que Taft no disfrutaba del poder. McCloy le preguntó entonces cuál de aquellos presidentes había disfrutado del poder. Los dos Roosevelt, le respondió Stimson.

También Adenauer, Churchill y De Gaulle disfrutaron inmensamente del poder. Pero decir que el poder es «divertido» supone trivializar y degradar ese disfrute. La persona que cree que su propio juicio, aunque falible, es el mejor, y que se impacienta viendo a hombres de menos categoría manejar mal las riendas del poder, por fuerza tiene que ansiar, hasta dolorosamente, hacerse con esas riendas. Ver las chapuzas y los patinazos de otros puede resultar hasta físicamente atormentador para él. Por eso, cuando es él quien lleva las riendas, disfruta utilizándolas.

Para disfrutar del poder, el líder tiene que admitir la inevitabilidad de cometer errores y ser capaz de no desesperarse por ello, en la confianza de que se equivocará en las cosas de importancia secundaria y no en las principales. Solamente si están presentes en una persona esos dos elementos —el disfrute del poder y el valor de equivocarse— será capaz de tomar las medidas osadas imprescindibles para ejercer un gran liderazgo.

Solamente si el líder está tan preocupado por los problemas a los que se enfrenta que no le importa lo más mínimo «divertirse» o no, podrá ser un auténtico líder. De lo contrario no debería serlo, y seguramente si llega a dirigir un país será un jefe que fracasará e incluso resultará peligroso. Los líderes deben encontrar un poco de tiempo para los entretenimientos, entre los cuales puede haber algunos que sean simples diversiones, del tipo que cada uno prefiera, pero deben mantener una estricta compartimentación entre diversión y trabajo. Un líder debe acudir a su trabajo con una actitud fría e impersonalmente calculadora, tanto en los aspectos ceremoniales de su cargo como en los esenciales.

Las personas que imaginan que ser presidente —o primer ministro o rey— es «divertido», piensan quizá en la imagen sonriente del líder ante una muchedumbre que le vitorea, y olvidan todos los esfuerzos que han sido necesarios para congregar esa muchedumbre y para asegurarse de que el líder sonreía ante la cámara. Otros piensan en los aspectos superficiales, en las ceremonias —el esplendor, los guardias uniformados, las trompetas vibrantes, los aviones, los yates, las caravanas motorizadas, las banderas—, sin comprender que todo esto no está hecho para que disfrute el presidente. Al igual que las vestiduras de un juez, todas estas cosas simbolizan su cargo y contribuyen a su buen funcionamiento. Hace falta cierta dignidad que tiene que ver con la función del magisterio, y a veces hasta cierta majestad. Los jefes de Estado de otros países, sobre todo de los más pequeños, necesitan fotografías que muestren que son bien recibidos en medio de todos esos tótems del respeto y la estima. Y quien les recibe en esas imágenes no es tanto la persona del presidente sino el presidente en nombre del Estado. Quienquiera que imagine «divertido» estar en posición de firmes bajo un fuerte sol, tratando de recordar los nombres y de asegurarse de que todos los detalles de la ceremonia salen exactamente como se había planeado, jamás se ha visto en la necesidad de hacer ese papel. Es parte del trabajo.

No quiero con esto decir que para mí la presidencia fuese una «espléndida agonía» ni ninguna de esas otras expresiones autocompasivas con que suele ser calificada a veces. Yo quería ser presidente. Luché por conseguirlo y peleé por conservar el cargo. Y lo disfruté, casi siempre, aunque no en el sentido de que me divirtiera, como les ocurre a la mayoría de los líderes.

Ha habido a lo largo de la historia bastantes déspotas que anhelaban el poder por el poder. Pero casi todos los líderes que llegan a la cumbre —y sin duda todos aquellos a los que calificamos de grandes líderes— quieren llegar al poder para poner en práctica sus ideas y porque creen que pueden utilizarlo mejor que otros.

Ninguno de los líderes con los que he tenido relaciones era un hombre de una sola dimensión. Ninguno de ellos era un ser puro. Ninguno de ellos tenía un único motivo para querer el poder. Pero no había tampoco ninguno que lo hubiera buscado exclusivamente para su engrandecimiento personal. Algunos de ellos, como Sukarno, eran demasiado tolerantes con las exigencias de su propia carne. Otros, como Jrushchov o Mao, eran demasiado insensibles al sufrimiento que causaba su política. Pero todos perseguían un objetivo que estaba más allá de ellos mismos. Cada uno de ellos, acertada o equivocadamente, creía estar sirviendo una gran causa. Todos creían que estaban dejando su huella en la historia, y que lo que hacían iba a mejorar la situación que habían encontrado.

Hablando de los líderes solemos utilizar metáforas relativas a la altura. Decimos que escalan la cumbre, se ponen a la altura de las circunstancias, tienen una visión elevada. Decimos rutinariamente de las entrevistas de jefes de gobierno que son reuniones en la cumbre. Durante la crisis de Gallipoli, durante la primera guerra mundial, Churchill escribió una carta que no llegó a remitir, en la que le decía al ministro de Asuntos Exteriores que no cayera «por debajo del nivel de los acontecimientos».

Hay algunos líderes que, en tanto que individuos, se remontan por encima de sus contemporáneos. Pero en general, estas metáforas de la altura son especialmente adecuadas. Los líderes tienen que ser capaces de ver por encima de lo mundano y más allá de lo inmediato. Necesitan tener una visión comparable a la que se obtiene desde lo alto de una montaña.

Hay personas que viven en el presente olvidando el pasado y ciegos al futuro. Otras que se refugian en el pasado. Hay muy pocas que tengan la habilidad de aplicar la experiencia del pasado al presente de tal modo que además les permita ver el futuro. Los grandes líderes son personas dotadas de esta habilidad. Como escribió Bruce Catton refiriéndose a Lincoln, «de vez en cuando, para este hombre, el cielo no tocaba el horizonte, y entonces podía ver, más allá de ese horizonte, formas en movimiento».

Como estrategas militares, De Gaulle y MacArthur se elevaban por encima de las nubes y divisaban la lejanía. De Gaulle, a sabiendas de que no se podía confiar en la línea Maginot, se preguntó qué ocurriría si el enemigo se negaba a dejarse arrastrar al compartiment de terraine. MacArthur hizo caso omiso de las islas que los japoneses habían fortificado, y saltó por encima de ellas hacia otros objetivos no tan bien defendidos.

En ambos casos, estos generales demostraron ser capaces de entender la lógica de la segunda guerra mundial, mientras que otros colegas suyos pensaban con la lógica de la primera. La clave de la debilidad de la línea Maginot y de la estrategia de MacArthur en el Pacífico, fue la movilidad. Lo que visto desde la perspectiva del tiempo parece evidente, no lo era en el momento en que estaba ocurriendo.

Los grandes líderes son hombres que tienen la capacidad de ver lo que, considerado retrospectivamente, pero sólo retrospectivamente, parece claro, y los que tienen la fuerza de voluntad y la autoridad necesarias para arrastrar tras de sí a su país. De Gaulle no tenía en los años treinta la autoridad de que gozaría después, pero ya entonces demostró poseer las cualidades que resultarían cruciales cuando, más tarde, quedase investido de autoridad. Si De Gaulle hubiese gozado antes de esa autoridad, y si en Inglaterra Churchill la hubiese tenido también anticipadamente, la historia de Europa hubiese podido ser diferente, y quizá no se hubiese librado la segunda guerra mundial. De Gaulle y Churchill eran, en los años treinta, hombres que se habían adelantado a su época. O bien, dicho de otro modo, Europa, trágicamente, no había aprendido a las malas cuánta razón tenían ambos.

A los teóricos les gusta analizar el poder como si fuese una abstracción. Los líderes piensan de otro modo. El poder es un ancla que les ata a la realidad. Los catedráticos pueden elevarse en vuelos que les conducen a la estratosfera del absurdo. Los que están en el poder tienen que vigilar de cerca los resultados, el impacto, los efectos. Los líderes tienen que vérselas con lo concreto.

Los guionistas de Hollywood, que tanto influyen a través del cine y la televisión en la idea que Norteamérica tiene de sí misma, se sienten extasiados ante el poder, pero tienden a ridiculizar a los ejecutivos, tanto militares como financieros y políticos. El ejecutivo no participa fácilmente en esos vertiginosos paseos en montaña rusa que recorren países de la ilusión; y por esta razón suele ser representado como un hombre conservador, gris y algo brutal. No puede actuar como si viviera en un mundo encantado o ideal. Tiene que hacer frente al imperfecto mundo de lo real. Por lo tanto, se le muestra como un ser cruelmente insensible al sufrimiento que le rodea. De hecho no es indiferente a los males, pero tiene que dedicarse a las cosas que pueden remediarlos, aunque sea en escasa medida, y por tanto de forma poco espectacular. Hollywood puede limitarse a adoptar actitudes. El ejecutivo tiene que actuar.

En la política nacional e internacional, el poder significa vida o muerte, prosperidad o pobreza, felicidad o tragedia para miles y hasta millones de personas. Nadie que esté en el poder puede jamás olvidarlo, aunque a veces tenga que apartarlo deliberadamente de su mente cuando toma una decisión. El poder es la oportunidad de construir, crear, dirigir la historia en una nueva dirección. Para aquellos a quienes preocupan estas cosas, hay pocas satisfacciones comparables. Pero no se trata de felicidad. Los que buscan la felicidad no tratan de llegar al poder, y no pueden utilizarlo apropiadamente si llegan a obtenerlo.

Un observador caprichoso comentó en una ocasión que las personas a las que les gustan apasionadamente las leyes y las salchichas, no deberían jamás ser testigos del proceso de su fabricación.

Del mismo modo, muchos adoran a los líderes por sus logros, pero prefieren cerrar los ojos para no enterarse de cómo los consiguen. Los defensores de la ética nos recuerdan siempre el lema de Wilson: «Pactos abiertos, logrados abiertamente.» Los sabios de salón exigen a los líderes que «se atengan a los principios», que se nieguen a cualquier compromiso, que sean «más estadistas que políticos».

En el mundo de la realidad, la política es compromiso y la democracia es política. Quien quiera llegar a ser un estadista debe antes aprender a ser un político capaz de triunfar. Además, los líderes tienen que enfrentarse a los pueblos y los países tal como son y no como deberían ser. En consecuencia, las cualidades necesarias para ser un líder no tienen por qué coincidir necesariamente con las que debería querer para sí un niño, a no ser que queramos que ese niño llegue a líder.

Cuando hacemos una valoración de un líder cualquiera, lo principal en relación con los rasgos de su personalidad no es que sean o no atractivos, sino que resulten útiles o inútiles. La astucia, la vanidad y la hipocresía pueden ser poco atractivas en cualquier otra situación, pero pueden resultar valiosas en un líder. Éste necesita la astucia para conservar la unidad de coaliciones inestables de grupos de intereses contradictorios, pues a veces esas coaliciones son imprescindibles para gobernar. Necesita ser vanidoso, hasta cierto punto, para crear ante el público la impresión adecuada. Y a veces tiene que ser hipócrita para prevalecer en cuestiones esenciales. Mucho antes de que lo reconociera en público, De Gaulle había confiado en privado a sus amigos que, en su opinión, la única solución posible para el caso de Argelia era la concesión de la independencia. Roosevelt decía públicamente que había que mantener los Estados Unidos fuera de la guerra, pero mientras, maniobraba para entrar en ella.

Un líder puede ser la avanzadilla que se adelanta a la opinión pública, pero no conviene que esté demasiado alejado de ella. Cuando trata de convocar la opinión en apoyo de sus ideas, a veces tiene que esconder parte de su juego porque si revela antes de hora sus propósitos podría perder la partida. De Gaulle escribió que un estadista «debe saber cuándo debe fingir, cuándo debe ser franco..., y solamente después de mil intrigas y solemnes compromisos logrará que le confíen todo el poder». También observó que «todos los hombres de acción tienen una fuerte proporción de egoísmo, orgullo, dureza y picardía. Pero todo eso les será perdonado —e incluso llegará a considerarse como un conjunto de grandes cualidades— si consiguen convertirlo en un medio para alcanzar grandes fines».

No es solamente en el mundo de la política donde aparecen estos aspectos poco atractivos de la función del liderazgo. He conocido líderes del mundo de los negocios que eran tan implacables como cualquier político, y dirigentes universitarios o religiosos que intrigaban tan engañosamente y con el mismo grado de habilidad manipuladora como cualquier burócrata de Washington. De hecho, las personas que pasan del mundo de la universidad al de la política, para luego reincorporarse a la universidad, comentan a menudo que la lucha por el poder en el medio universitario es mucho más mezquina y maliciosa que en el medio político. La universidad podrá ser más santurrona, pero difícilmente podría decirse que gane en santidad a la política.

Pero, sea cual sea el terreno, las cuestiones morales esenciales son las de fondo. Los que sólo se sirven a sí mismos pueden ser descartados de entrada. Y este postulado se aplica tanto al que sólo se sirve a sí mismo a base de tratar sin miramientos a los demás, como al que finge siempre mantener actitudes piadosas. Los que se envuelven en el manto de la virtud y hacen que otros sufran a fin de conservar limpias las propias manos —los señores que roban moralmente— son tan despreciables como los que adoptan esa misma actitud en el mundo de los negocios. Nadie puede juzgar la categoría moral de una persona por el hecho de que sea un obrero manual, un clérigo o un funcionario.

Los aspectos competitivos llaman más la atención en el campo de la política que en los de los negocios, la educación o los medios de comunicación de masas. Pero este hecho no se debe a que la política sea un medio donde hay más competencia que en los demás, sino simplemente a que los dos campos en los que la competencia es más abierta y pública son el de la política y el de los deportes. En otros campos existe una competencia tan enconada como en estos dos, pero no es tan patente. En mi opinión, que admito desde luego que no es objetiva, la competencia es más noble cuando lo que está en juego no es la tajada del mercado de una determinada marca de cereales o un incremento de un dos por ciento en la tasa de audiencia de una red de emisoras de televisión, sino las cuestiones más fundamentales de la política o la supervivencia misma de un país. Sin embargo, he comprobado una y otra vez que los mismos observadores que juegan tan implacablemente al juego de las tasas de audiencia actúan de la manera más beata cuando nos juzgan a los demás.

Una de las más conocidas polémicas en el campo de la filosofía política es la de si los fines justifican los medios. A veces se enfoca esta cuestión de manera profunda, pero lo más corriente es que se analice superficial y fatuamente.

Sería absurdo afirmar que un objetivo bueno justifica cualquier clase de medios; y es igualmente absurdo aseverar que si no se puede conseguir un gran objetivo a no ser que se utilicen medios inaceptables, es mejor renunciar a ese objetivo. El precio que se pagó en vidas humanas por la derrota de la agresión de los países del Eje en la segunda guerra mundial es estremecedor: decenas de millones de personas resultaron muertas, heridas o fallecieron de hambre, pero el objetivo lo justificaba. No enfrentarse a Hitler o perder la guerra hubiese sido peor.

El líder debe siempre sopesar las consecuencias, y esto se convierte en una segunda naturaleza para él. No puede guiarse de acuerdo con reglas rígidas prestablecidas arbitrariamente y en circunstancias diferentes por quienes no tienen que hacer frente a ninguna responsabilidad.

Ni los medios ni los fines pueden ser utilizados, aisladamente, como criterios para medir a un líder. Si no persigue una gran causa, jamás llegará a primera línea. El liderazgo debe apuntar a una finalidad, y cuanto más elevada sea ésta, mayor es en potencia la estatura de un líder. Pero con esto no basta. El líder debe además poner en práctica su idea. Tiene que conseguir resultados, y hacerlo de modo que todo esté en función de esa elevada finalidad que persigue. No debe utilizar medios que echen a perder ese logro o que obstaculicen su consecución. Pero si no produce resultados, su causa fracasa y la historia también.

Solemos creer que Abraham Lincoln era un gran idealista, y lo era. Pero también era un hombre fríamente pragmático y un político de pies a cabeza. Su pragmatismo y su habilidad política le permitieron conseguir que sus ideales prevalecieran. Como político era capaz de actuar a fondo incluso cuando había que utilizar técnicas tan espinosas como la política de nombramientos oficiales para su propio beneficio. Era, por otro lado, un pragmático, que cuando liberó a los esclavos lo hizo solamente en los estados confederados, y no en los fronterizos que permanecieron en el seno de la Unión. Era también un idealista, y su pasión más grande en esos momentos de crisis suprema fue conservar la Unión. Para conseguir ese fin violó leyes, violó la Constitución, usurpó poderes arbitrariamente y pisoteó las libertades individuales. Estaba justificado por la necesidad. Cuando explicaba su amplia violación de los límites impuestos constitucionalmente al poder, en una carta escrita en 1884, dijo:

«Mi juramento de preservar la Constitución me imponía el deber de preservar, por todos los medios a mi alcance, el gobierno y la nación cuya ley orgánica era esa Constitución. ¿Era posible perder la nación y conservar la Constitución? Hay una ley general que dice que hay que proteger la vida y todos los miembros, pero frecuentemente resulta necesario amputar un miembro para salvar una vida, mientras que sería imprudente perder la vida para salvar un miembro. Me pareció que tomaba unas medidas que, aunque en cierto sentido fueran anticonstitucionales, podían en otro ser legales porque resultaban indispensables para preservar esa misma Constitución salvando la nación. Acertada o equivocadamente, asumí esta actitud y ahora lo reconozco».

Hace más de cuarenta años, Max Lerner escribió una brillante introducción a una edición de las obras de Maquiavelo. En ella, Lerner sugería que uno de los motivos por los que «aún hoy en día nos estremecemos al oír el nombre de Maquiavelo» es que: «debemos admitir que las realidades que describió son realidades; que los hombres, tanto en la política, en los negocios o en la vida privada, no actúan de acuerdo con sus declaraciones de virtud... Maquiavelo nos enfrenta actualmente con el gran dilema de averiguar cómo podemos adaptar nuestras ideas y técnicas democráticas a las exigencias de un mundo en el que la política del poder domina sin tapujos el campo internacional, mientras que en el interior luchan por el poder determinadas oligarquías».

Es difícil no estar de acuerdo con las conclusiones a las que llega Lerner: «Digámoslo claramente: en la política, los ideales y la ética son normas importantes, pero como técnicas su eficacia es nula. El estadista que triunfa es un artista que trabaja con los matices cambiantes de la opinión pública, el cálculo de las modalidades de acción, la adivinación de las tácticas de sus contrarios, la lucha dolorosísima por mantener la unidad de sus partidarios por medio del compromiso y la concesión. Los reformadores religiosos han logrado a menudo acercar un poco la conducta pública a una u otra norma ética; pero jamás han triunfado como estadistas».

Se dice a menudo que la clave del éxito en cualquier terreno, incluido el de la política, consiste en «ser uno mismo». Sin embargo, la mayoría de los grandes líderes políticos que he conocido, eran magníficos actores, aunque solamente De Gaulle tuviera la sinceridad suficiente para admitirlo. Al igual que los grandes intérpretes del teatro, todos ellos recitaron tan bien su papel público que llegaron virtualmente a identificarse con él.

Jrushchov calculaba muy bien la utilización de sus fanfarronadas. De Gaulle era igualmente calculador cuando decidía utilizar los símbolos de la grandeur francesa. Cada uno compensaba a su manera las limitaciones de su país. Jrushchov hacía el papel de matón, mientras que De Gaulle interpretaba el de caballero altivo. Los dos jugaban a un juego psicológico. Pero aunque ambas actuaciones eran fruto del cálculo, ninguna de las dos era falsa. Jrushchov era un matón; De Gaulle era altivo; Jrushchov era tosco; De Gaulle era un apasionado patriota, un francés que creía en la grandeza de su país. Y éste es un importante detalle: para poder interpretarlo bien, el líder tiene que encajar en su papel.

Adolf Hitler fue el mayor demagogo del siglo XX. Era capaz de hipnotizar a las multitudes con su voz, y logró así suscitar odios y miedos —y también sentimientos patrióticos— de una intensidad frenética. ¿Hubiera conseguido estos mismos objetivos De Gaulle si se los hubiera propuesto, como Hitler? No. Porque la fuerza de De Gaulle, su atractivo, radicaban en gran medida en su integridad moral. Es tan imposible imaginar a De Gaulle incitando a una muchedumbre al asesinato, como imaginarle incitándola a desnudarse en público. Si logró el éxito fue porque su personalidad encajaba con el papel, y su papel consistía en fomentar las mejores virtudes de los franceses.

Algunos grandes líderes hacen enormes esfuerzos por ocultar su humanidad, mientras que otros la exhiben y hasta la exageran. Hay, una gran diferencia entre la altiva grandeza de De Gaulle y la telúrica exuberancia del cachazudo Lyndon Johnson. Sin embargó, los dos estilos eran eficaces a su manera, debido en parte a que cada uno de ellos era, en sentido literal, de estatura superior a la normal: un gigante. El «trato» de Johnson era legendario, y se refería tanto al aspecto físico como al verbal. De Gaulle, como George Washington, estaba siempre envuelto en una reserva casi regia. En cambio, cuando Johnson quería persuadir a una persona, conseguía que ésta se sintiese envuelta en Lyndon Johnson.

Nadie consigue llegar a ser un gran líder sin una voluntad fuerte o sin una personalidad acusada y hasta egoísta. Últimamente está de moda ocultar la propia personalidad, fingir que no se es egoísta y aparentar modestia. Sin embargo, no he conocido a ningún líder que no fuera egoísta. Algunos de ellos fingían ser modestos, pero ninguno lo era. La modestia constituía una pose, un truco, del mismo modo que la pipa de mazorca de maíz que usaba MacArthur o el contoneo de Churchill. Para dominar las fuerzas con las que tienen que trabajar, los líderes deben creer en sí mismos, en su causa, a fin de poder autocastigarse en la medida en que tienen que hacerlo generalmente. Y si no creen en sí mismos, difícilmente podrán convencer a otros para que crean en ellos.

Un francés que se oponía a De Gaulle me dijo en 1947 que «en los asuntos políticos cree que tiene una línea telefónica directa con Dios, y que para tomar decisiones basta con llamarle y recibir de Él instrucciones». Los líderes que logran imponer a la historia su voluntad aciertan unas veces, fallan otras, pero casi nunca tienen dudas. Escuchan a su propio instinto. Piden consejo a otros, pero actúan de acuerdo con lo que su propio juicio les dicta. Los líderes a los que me he referido en este libro cometían a veces errores, pero tenían una suprema confianza de que si actuaban de acuerdo con su visión y seguían su instinto acertarían más veces que si no lo hacían. No dudaban de que estaban en la cumbre por un motivo: porque eran los que mejor podían hacer ese trabajo. Y, siendo los mejores, no tenía sentido delegar la decisión en los que no llegaban a su altura.

Esa voz interior es algo que un líder va aprendiendo a sintonizar poco a poco. El ejercicio del poder afina ese oído. A medida que se acostumbra a ver las amplias consecuencias que resultan de sus decisiones, el líder se va sintiendo más cómodo en el momento de tomarlas y está más dispuesto a correr el riesgo del error que a aceptar las consecuencias del error de otro.

Un líder puede sufrir muchísimo cuando trata de decidir qué debe hacer. Pero pocos líderes que hayan triunfado han perdido mucho tiempo dando vueltas a sus decisiones una vez adoptadas, preguntándose si han acertado o no. Las difíciles decisiones que hube de tomar cuando traté de poner fin al compromiso de las fuerzas norteamericanas en el Vietnam eran a menudo muy discutibles. Cuando los consejeros que participaban en las tomas de esas decisiones expresaban privadamente sus dudas sobre si eran acertadas o no una vez adoptadas, yo solía decirles:

—Acordaos de la mujer de Lot. No volváis nunca la vista atrás.

Si un líder se dedica a meditar demasiado en el acierto de sus decisiones, acaba por sentirse paralizado. La única forma de poder dedicar toda la atención que merecen a las decisiones que tendrá que tomar al día siguiente, consiste en dejar bien atrás las que tomó ayer.

Esto no significa que no aprenda de sus errores. Significa que esa reflexión sobre las decisiones ya tomadas tiene que ser analítica, y no ha de suscitar sentimientos de culpabilidad. Debería limitarse exclusivamente a los períodos en los que tiene tiempo para reflexionar. De Gaulle en sus años de «soledad», Adenauer cuando estuvo en prisión y en el monasterio, Churchill cuando fue desbancado del poder, y De Gasperi cuando trabajaba en la Biblioteca del Vaticano, tuvieron tiempo para reflexionar, y todos ellos lo hicieron adecuadamente. Yo mismo he comprobado que algunos de los años más valiosos de mi vida fueron los que transcurrieron entre el período de la vicepresidencia y el de la presidencia, pues pude aprovecharlos para apartarme del centro de los acontecimientos y analizar de modo más mesurado el pasado y el futuro.

Todos los grandes líderes que he conocido eran, en el fondo, personas muy emotivas, lo que es una forma de decir que eran muy humanos. Algunos de ellos, como Churchill, mostraban abiertamente sus emociones. Otros, como Jrushchov, las utilizaban sin la menor vergüenza. De Gaulle, Adenauer, MacArthur, Zhou Enlai y Yoshida eran en cambio líderes controlados y sometidos a una intensa autodisciplina. En efecto, presentaban al público una fachada que ocultaba sus sentimientos personales. Pero todos los que les conocían a fondo sabían que debajo de esos muros de reserva había un núcleo de emoción.

Uno de los motivos por los cuales resulta tan difícil separar el mito de la realidad cuando se leen libros sobre los líderes políticos, consiste en que el liderazgo político obliga a la creación de mitos. Churchill era en esto un maestro. Siempre estaba en el escenario. Para De Gaulle el misterio, el honor, la distancia y el aplauso de la multitud eran otros tantos instrumentos políticos que debían ser utilizados en favor de la causa francesa. La tremenda atracción emotiva que ejercen a menudo los reyes hereditarios sobre sus súbditos no se debe tanto a su personalidad individual como al mito romántico. Las estrellas de cine y de rock, y las personalidades famosas de la televisión, viven envueltas en un aura mítica, y esto hace que las multitudes se desvanezcan en su presencia y corran a comprar entradas.

El político, del mismo modo que el actor o el cineasta, sabe que si aburre al público acabará perdiéndolo. Pocos líderes políticos son, por ello, aburridos. No pueden permitírselo. El liderazgo político tiene que resultar atractivo intelectualmente, pero también debe atraer a los corazones. Hasta la más sabia política puede fracasar si el líder que la defiende no es capaz de llegar a suscitar la emoción del pueblo.

En las aburridas páginas de un texto de historia no encontramos la materia prima del liderazgo. Para localizarla tenemos que investigar el espíritu del líder hasta averiguar qué le sostiene y le impulsa, qué le permite impulsar o persuadir a los demás. Ésta es una cualidad que vemos muy bien en MacArthur o Churchill, por ejemplo: hombres orgullosos, vanidosos, paradójicos, dispuestos siempre a fingir, pero brillantes, intuitivos, con la mirada fija en el lejano horizonte de la historia; hombres impulsados por una idea, capaces de impulsar a otros; hombres cuya visión de su propio destino coincidía a menudo con su visión del destino de su país. También debemos estudiar las leyendas. A menudo encontraremos en éstas una hábil mezcolanza de realidades y mitos destinada a seducir, impresionar, inspirar y a veces simplemente a llamar la atención. Pero la leyenda es un ingrediente indispensable del liderazgo.

Hay aspectos del liderazgo comunes a los dirigentes de todos los campos, desde el mundo de los negocios hasta el de los deportes, pasando las bellas artes y la universidad. Pero hay otros que destacan más en el campo político o son exclusivos de él.

No basta con ser una persona sobresaliente para llegar a ser un líder. Se pueden alcanzar posiciones destacadas sin necesidad de encabezar ningún grupo o colectividad, actuando solitariamente en algunos campos. Los escritores, los pintores y los músicos, por ejemplo, pueden practicar muy bien su arte sin ser líderes. Los inventores, los químicos o los matemáticos pueden ejercer su genialidad en el más absoluto aislamiento. Los líderes políticos, en cambio, tienen que inspirar a sus partidarios. Las grandes ideas pueden cambiar la historia, aunque solamente si coinciden con la presencia de un gran líder que les dé fuerza.

Del mismo modo, el «gran» líder no tiene que ser por fuerza benéfico. Hitler electrizó a un país entero. Yósif Stalin era brutalmente eficaz manejando el poder. Ho Chi Minh llegó a convertirse en un héroe legendario para millones de personas en el Vietnam y lejos de sus fronteras. Tanto los hombres buenos como los malos pueden tener un gran impulso, una gran determinación, una gran destreza, una gran capacidad de persuasión. El liderazgo en sí, considerado desde el punto de vista ético, es una cualidad neutra: puede utilizarse tanto para bien como para mal.

De modo que no es la virtud lo que hace sobresalir a unos líderes por encima de los otros. Los hay que pueden ser más virtuosos pero tener menos éxito. El dicho según el cual «los buenos chicos son los que llegan los últimos» se aplica mucho más en política que en los deportes. Lo que hace que los grandes líderes se encumbren por encima de los segundones es que son más firmes, tienen más recursos, y cuentan con un discernimiento tan astuto que les libra de cometer errores fatales y les permite cazar al vuelo cualquier oportunidad.

Tampoco la brillantez intelectual es su característica más definitoria. Todos los grandes líderes a los que me he referido en este libro eran hombres muy inteligentes, con una gran capacidad de análisis, capaces de pensar en profundidad. Pero su pensamiento era más concreto que abstracto, tenían más facilidad para medir consecuencias que para construir teorías. Los catedráticos suelen ver el mundo a través del prisma de sus propios valores, y suelen por lo tanto exaltar la teoría. Para el líder, las teorías pueden ser un trampolín útil a la hora de hacer análisis, pero jamás pueden sustituir a ese análisis.

Uno de los interrogantes más obvios que se plantea el estudioso del liderazgo es también uno de los más esquivos: ¿cuál es la característica más importante que debe tener un líder para conseguir el éxito? Naturalmente, hay más de una respuesta para esta pregunta. En circunstancias diferentes hacen falta cualidades diferentes, pero no hay duda de que algunos de los elementos clave son la inteligencia, el valor, la capacidad de trabajo, la tenacidad, el discernimiento, la entrega a una gran causa y cierto grado de encanto. En las campañas políticas yo solía decir que lo que teníamos que hacer era «trabajar más, luchar más y pensar más» que nuestros contrarios de la oposición. El gran líder debe tener una visión penetrante, una visión que se anticipe a los acontecimientos, y la voluntad de asumir con osadía, pero calculadamente, ciertos riesgos. También necesita suerte. Y, por encima de todo, debe ser un hombre decidido. Tiene que analizar las diversas alternativas astuta y desapasionadamente, pero sobre todo, después debe ser capaz de actuar. No debe convertirse en un Hamlet. No debe quedarse paralizado en el análisis. Tiene que desear el alto cargo, y debe estar dispuesto a pagar el precio. Hay un mito muy extendido según el cual sólo si la persona está suficientemente cualificada atraerá en cierto modo el cargo hacia sí. Esto no es así ni debería serlo. Este mito del «candidato que no quiere serlo» fue, para muchos intelectuales, parte del atractivo de Adlai Stevenson. Pero los candidatos que no quieren serlo son los que resultan derrotados. Un candidato que no quiera serlo no se entregará a la campaña con todo el esfuerzo que requiere, ni aceptará los sacrificios que exige el liderazgo: la cruel invasión de la vida privada, la penosa y exagerada actividad diaria, las punzadas de las críticas injustas y a menudo malintencionadas, las crueles caricaturas. Si una persona no está dispuesta a aceptar todo esto, y a pesar de ello, a trabajar en el cargo de manera apasionada, difícilmente tendrá la fortaleza necesaria para soportarlo cuando lo consiga.

Hay una exigencia, a menudo olvidada, que ha echado a perder en muchas ocasiones lo que parecía una brillante carrera de un líder hacia la cumbre. Winston Churchill dijo de uno de los hombres que pudo haber sido uno de los grandes estadistas británicos del siglo XIX, que «no quería agacharse, y no pudo conquistar». En los Estados Unidos hay dos hombres, Thomas E. Dewey y Robert A. Taft, que carecían de esta cualidad, y es posible que eso les costara la presidencia. En un banquete político que se celebraba en Nueva York el año 1952, yo me encontraba sentado al lado de Dewey cuando un invitado, bastante bebido, le dio un golpe en la espalda y le saludó con una familiaridad que a Dewey le pareció excesiva. Le apartó de un empujón y me preguntó:

—¿Quién es ese asno fatuo?

Era el propietario de una cadena no muy grande pero importante de periódicos de la parte norte de Nueva York. En las elecciones primarias de New Hampshire en 1952, una niña le pidió su autógrafo a Taft. Éste se negó a dárselo, y explicó envaradamente que estaba dispuesto a estrechar manos pero que si perdía el tiempo firmando todos los autógrafos que le pedían jamás llevaría a cabo su campaña. Por desgracia para Taft, el incidente fue captado por las cámaras de televisión y mostrado una y otra vez en las salas de estar de todo el país. Aunque su razonamiento fuera indiscutible, los efectos políticos de la anécdota resultaron devastadores.

Debido a que los líderes están siempre ocupadísimos, a que son hombres egoístas, a que les fastidian las intrusiones y distracciones; debido a que se consideran superiores, es posible que tengan poca paciencia con los que ellos ven como inferiores. Los problemas que se derivan de esta incapacidad para «soportar a los bobos» son triples. En primer lugar, el líder necesita partidarios, y muchos de ellos tienen a veces ideas que él consideraría propias de «bobos». En segundo lugar, la persona que el líder siente la tentación de hacer a un lado por bobo, puede muy bien no serlo. En tercer lugar, aunque lo sea, el líder podría aprender alguna cosa de él. El liderazgo sólo funciona si se produce una vinculación en cierto modo mística con el pueblo. Si el gobernante parece desdeñar al pueblo, es probable que ese vínculo se rompa. Hay que recordar, sin embargo, que los líderes no son hombres corrientes y no deberían tratar de aparentarlo. Si lo intentan, parecerán poco naturales: no sólo artificiales sino incluso condescendientes.

Es posible que a la gente le guste el chico de la casa de al lado, pero esto no significa que quieran que sea su presidente o su representante en el Congreso. El líder que triunfa no se rebaja a hablar con el pueblo, sino que eleva al pueblo a su altura. Jamás debe ser arrogante. Tiene que estar dispuesto a «soportar a los bobos». Debe demostrar que respeta a la gente cuyo apoyo solicita. Pero debe conservar también la diferencia que permite a la gente admirarle. Si le pide su confianza, debe inspirarle fe. Esta actitud no es sólo honesta —ya que si fuera una persona corriente no sería un líder— sino que además es necesaria para crear la mística del liderazgo en una sociedad democrática.

El líder tiene que aprender a hablar, pero también ha de saber cuándo debe hacerlo y, factor no menos importante, cuándo conviene dejar de hablar. Carlyle comentó una vez que «el silencio es el elemento en el que toman forma las grandes cosas». De Gaulle señalaba insistentemente que el silencio puede ser un poderoso instrumento de liderazgo. Por otro lado, no aprendemos cuando hablamos, sino cuando escuchamos.

He visto repetidas veces que algunos políticos recién llegados a Washington deslumbran a la prensa y a sus colegas con su aparente habilidad para hablar con coherencia y amplitud sobre cualquier tema. Pero la novedad se gasta en seguida, y luego comprueban que no les juzgan por su capacidad de hablar sino por el contenido de sus palabras, y acaban despreciados por no ser lo que los franceses llaman hommes serieux. Es común que los oradores más elocuentes resulten ser también los hombres con un pensamiento más superficial. Hay una regla que deberían seguir, si pueden, todos los que pretenden ser líderes: hay que ejercitar más el cerebro que la lengua.

En su ensayo sobre lord Rosebery, Churchill escribió: «Sea cual sea la opinión que nos merezca el sistema democrático, siempre nos resultará imprescindible tener experiencia de sus burdos y sucios cimientos. La parte más indispensable de la educación de un político es una campaña electoral.»

Churchill sabía qué es ganar y qué es perder, y qué se siente cuando uno se ve pisoteado en la maraña política. Tenía razón cuando concedía tanto valor formativo a la lucha política de las campañas electorales. Las elecciones son fenómenos «burdos y sucios», pero resultan esenciales tanto para el sistema democrático como para la interacción entre el líder y sus partidarios. El sistema democrático de gobierno es un proceso extraordinariamente complicado de toma y daca entre una gran multitud de grupos, fuerzas e intereses. El tópico que afirma que un líder debería ser más un estadista que un político, muestra una actitud grosera y condescendiente para con el sistema democrático y supone un menosprecio de los votantes. Los sabios que desde sus sillones manifiestan su desdén por el proceso político son, en el fondo, unos dictadores.

El líder debe, naturalmente, adelantarse al pueblo. Debería poseer una percepción más clara que el pueblo de a dónde debe dirigirse el país y por qué, y qué hay que hacer para ir hacia allí. Pero tiene que arrastrar consigo al pueblo. No tiene sentido soplar la corneta con las notas del toque de carga para luego darse uno media vuelta y comprobar que no le sigue nadie. El líder debe persuadir al pueblo, obtener su asentimiento a su visión personal de los problemas. Durante el proceso de obtención de ese asentimiento, en el transcurso del galanteo que precede a la victoria, el líder puede aprender muchas cosas acerca de las preocupaciones, las reservas, las esperanzas y los miedos de la gente, y todos estos son elementos con los que tiene que enfrentarse. En el curso de ese mismo proceso puede mejorar también su comprensión de cuáles son los compromisos a los que tendrá que llegar.

El sabio que dice que hay que «mantenerse firme en los principios» y condena las exigencias propias de una política de compromisos, exige de hecho que el líder mismo se arroje contra su propia espada, y pocos están dispuestos a hacerlo. Y no deberían hacerlo. Lo que ese sabio no llega a comprender es que muchas veces el líder tiene que aceptar los compromisos para sobrevivir y tener fuerzas para luchar al día siguiente. Parte del proceso de elección de las prioridades consiste en saber cuándo es necesario ceder y llegar a un compromiso. Para el estratega de salón es muy fácil decir de un tirón y sin respirar que el líder debe vencer en esta batalla o en aquella, sin tener en cuenta todas las demás que tiene que librar. Hay veces en las que la persona responsable decidirá que el costo de una victoria en una batalla determinada es demasiado alto, y reduce sus posibilidades de ganar la guerra. Tiene que elegir qué batallas librará y cuáles son las que no presentará, a fin de reservar sus fuerzas para otras más importantes que le aguardan en el futuro.

Además de saber cuándo debe optar por el compromiso, el líder que persigue el éxito debe saber cuanto tiene que avanzar en solitario. Demasiados políticos actuales cabalgan hacia el futuro «a todo Gallup».

El candidato que obedece ciegamente los resultados de los sondeos de opinión puede obtener la elección, pero jamás será un gran líder y ni siquiera un buen gobernante. Los sondeos son útiles para identificar los terrenos en los que habrá que hacer un especial esfuerzo de persuasión. Pero el político que fija su rumbo de acuerdo con esos sondeos, abdica de su papel de líder. La tarea de éste no consiste en seguir los sondeos sino en lograr que los sondeos le sigan a él.

El líder que busca el éxito debe saber cuándo hay que luchar y cuándo tiene que retirarse, cuándo hay que ser inflexible y cuándo tiene que aceptar un compromiso, y cuándo hay que hablar sincera y abiertamente y cuándo tiene que guardar silencio.

Debe tener una visión a largo plazo: contar con una estrategia clara, además de haberse fijado unos objetivos que se correspondan con su visión política.

Debe también tener una visión global, que le permita captar las relaciones de unas decisiones con otras.

Debe mantenerse en primera línea, pero sin adelantarse tanto que pierda a sus seguidores.

En el «burdo y sucio» proceso de las campañas electorales, el líder tiene oportunidad de hacer avanzar a sus partidarios y también de determinar en qué medida puede avanzar. Si el Shah del Irán hubiese tenido que hacer una campaña electoral de vez en cuando, seguramente no habría perdido su país.

Los generales precisan tropas, pero también una estructura de mando. Los líderes políticos necesitan partidarios, pero también una organización.

Una de las cosas que más les cuesta admitir a muchos líderes es la necesidad de delegar funciones. Eisenhower expresó esta necesidad sucintamente cuando me dijo que lo que más le había costado superar en su calidad de ejecutivo, fue aprender a firmar una carta mal escrita: es decir, poner su firma a una carta que otro había escrito en su nombre, aun a sabiendas de que él hubiera podido redactarla mejor.

El recurso más precioso de todo líder es el tiempo. Si lo desperdicia dedicándolo a cosas poco esenciales, por fuerza tiene que acabar fracasando. Entre las elecciones más importantes que tiene que hacer está decidir cuáles son los asuntos de los que se encargará personalmente, y cuáles los que delegará a otros; y también la designación de las personas en las que delegará. Un líder debe ser capaz de seleccionar la gente adecuada, y también de librarse de quienes, por la razón que sea, no resultan eficaces. Gladstone comentó una vez que el primer requisito de un buen primer ministro es que sea un buen carnicero. Cesar a un subalterno es una de las tareas más difíciles a las que puede enfrentarse un líder, pero también una de las más esenciales. Los casos más sencillos son aquellos en los cuales el subordinado es una persona venal o desleal. Los más problemáticos son, en cambio, aquellos en los que se trata de una persona leal y entregada pero incompetente, o los que se plantean cuando aparece una persona más capacitada para la misma labor. En estos momentos un líder aprende a endurecerse y a poner la responsabilidad pública en primer lugar, por encima de los sentimientos personales. Pero incluso esto último hay que matizarlo. La lealtad es una calle de circulación en dos direcciones, y ningún líder puede conseguir la lealtad de sus subordinados si utiliza la técnica de la puerta giratoria. Por esta razón, debe actuar con cierto equilibrio. Pero, al mismo tiempo que actúa equilibradamente, no debe hacer caso a la inercia que le fuerza a no actuar. Tiene que ser un carnicero para asegurarse de que lo que delega se hace bien, y para asegurarse de que se siente libre para delegar. Dispone de un tiempo limitado para ejercer el poder y debe, por lo tanto, sacarle el mayor partido posible. Y cuando él se muestra incapaz de ser un buen carnicero, necesita a alguien que lo sea. El general Walter Bedell Smith rompió a llorar en una ocasión mientras me decía:

—Yo era el chico de los trapos sucios de Eisenhower. El presidente necesitaba de alguien que se encargase en su lugar de sacar los trapos sucios.

En mi propia administración, Bob Haldeman acabó teniendo fama de cruel. Uno de los motivos de esta mala fama fue que yo le encargaba que hiciese en mi lugar las tareas de carnicero que yo no tenía fuerzas para llevar a cabo personalmente.

La función del carnicero, sobre todo cuando hay de por medio una estructura burocrática muy compleja, es esencial, además, por otro motivo. He comprobado que, en general, hay unos pocos miembros de la burocracia cuya motivación consiste en la devoción que sienten por su líder, y otros pocos para los cuales esa motivación es su entrega a la causa que defiende aquél. Pero el resto no tiene en su mayor parte más motivaciones que el propio interés. Algunos quieren progresar, subir más peldaños en la jerarquía burocrática. Otros persiguen seguridad, conservar su puesto. Lo peor que puede hacer cualquier organización es dar demasiada seguridad a sus miembros. La gente deja entonces de esforzarse, y la organización acaba siendo ineficaz. Es necesario que los funcionarios tengan incentivos, porque así se mantiene alta la moral. Pero un cese de vez en cuando, decidido por motivos que lo justifiquen realmente estimulará a las tropas y actuará como el tónico que toda organización necesita. En último extremo, la delegación de funciones no puede sustituir jamás el análisis y la toma de decisiones que corresponden al líder en todas las cuestiones esenciales. El líder puede y debe delegar en otros la responsabilidad de hacer cosas. Pero no puede ni debe delegar en otros la responsabilidad de decidir qué hay que hacer. Precisamente para decidir se le eligió. Si permite que sus ayudantes decidan en su lugar, en vez de ser un líder se limita a seguir a otros.

Cuando forma su equipo, el conservador se enfrenta a problemas más graves que el liberal. En líneas generales, este último quiere ampliar las acciones de gobierno y arde en deseos de ser él mismo quien las ponga en marcha. Los estadistas conservadores, en cambio, aspiran a reducir la actividad del gobierno y no desean participar en ella. Los liberales se proponen dirigir las vidas de los demás. Los conservadores anhelan que les dejen en paz y que nadie les impida regir su propia vida como ellos gusten. Los hombres procedentes del mundo académico suelen ser liberales; los técnicos tienden a ser conservadores. Los liberales se precipitan a gobernar; los conservadores sólo gobiernan cuando se les incita y persuade a ello. Como la gama de personas entre las que un conservador puede elegir es más reducida, a menudo tiene que decidirse entre los que son leales pero poco brillantes, y los que son brillantes pero poco leales, no en el sentido de que carezcan de integridad personal, sino por su poco arraigado compromiso con los principios conservadores del propio líder.

Hay asuntos que el líder puede delegar con relativa facilidad: aquellos que otros pueden hacer evidentemente mejor que él. De Gaulle, Adenauer y Yoshida no eran economistas de categoría, y todos ellos tuvieron el sentido común de poner las cuestiones económicas en manos de personas que sí tenían esos conocimientos: Pompidou, Erhard e Ikeda.

El ejemplo de la carta mal redactada que citaba Eisenhower señala hacia un tipo de elección menos sencillo: los casos en los que el líder tiene que delegar en materias que él podría resolver mejor que sus subordinados, pero que no puede hacer porque no tiene el tiempo suficiente o no debería malgastarlo en esas cosas debido a su importancia secundaria. Para elegir hace falta, en este terreno, ser capaz de separar lo esencial de lo importante, y también hace falta cierto dominio de uno mismo a fin de dejar que sean otros quienes se ocupen de lo importante. Muchos líderes tienden a estancarse en cuestiones intrascendentes porque son incapaces de «firmar una carta mal redactada». Un ejemplo de esto es la manía de Lyndon Johnson de elegir personalmente los lugares que tenían que ser bombardeados en Vietnam.

Puede decirse en cierto sentido que todo lo que llega al despacho de un presidente es importante, pues de otro modo no hubiera llegado tan lejos. Pero el presidente no puede encargarse de todo. Si le han puesto allí es para que tome las grandes decisiones, y no para que despilfarre el tiempo y su atención en problemas de poca monta. Habrá momentos en los que deberá concentrarse en asuntos cruciales de política exterior; otros en los que lo más apremiante será un problema relacionado con la política a largo plazo. No tiene por qué delegar siempre lo mismo. Tiene que ser una persona flexible para cambiar de prioridad n medida que varíen las circunstancias. Y debe tener capacidad de apartar de su mesa las decisiones que, por importantes que sean en sí, puedan reducir su capacidad de dedicarse plenamente a aquellas que son, por encima de todo, responsabilidad suya.

Podría establecerse una comparación entre esta situación y el béisbol. Hay muchos buenos lanzadores que tratan de conseguir un buen promedio, y sólo intentan dar un gran golpe para elevar su promedio. Pero ésos no son los lanzadores que llegan a los titulares de la prensa y que atraen a miles de espectadores siempre que juegan. Los grandes lanzadores, como Reggie Jackson, son los que golpean fenomenalmente con su bate en el momento más crítico de un partido, cuando todo depende de ellos, y que en lugar de tratar de obtener un buen promedio en todas sus actuaciones, realizan la proeza de lograr una carrera completa cuando sólo así pueden salvar a su equipo. El líder debe organizar su vida y concentrar sus energías en un objetivo primordial que importa más que todos los demás: debe protagonizar jugadas decisivas. Es así como deja su huella en la historia. Puede tratar de alcanzar un buen promedio, pero entonces será un líder promedio. Si se esfuerza demasiado por hacerlo todo bien, no podrá llevar a cabo extraordinariamente bien las cosas que son verdaderamente trascendentales. No se elevará por encima de los del montón. Si quiere ser un gran líder, tiene que concentrarse en las grandes decisiones.

Antes de su llegada a la presidencia Woodrow Wilson pronunció un discurso en el que establecía una diferencia entre hombres de pensamiento y hombres de acción. En política he observado que frecuentemente el hombre de pensamiento no puede actuar, mientras que el hombre de acción no piensa. El ideal es un hombre al estilo del propio Woodrow Wilson, que era un gran pensador y también, cuando todavía estaba en plena forma, un decisivo hombre de acción. En general, los mejores líderes que he conocido se contaban entre los pocos que eran a la vez hombres de acción y hombres de pensamiento. El filósofo francés Henri Bergson aconsejó una vez: «Actúa como un hombre de pensamiento. Piensa como un hombre de acción.»

Los períodos en los que se logra mantener el equilibrio adecuado entre pensamiento y acción son aquellos en los que el liderazgo alcanza sus más altas cotas. Churchill, De Gaulle, MacArthur, Yoshida, De Gasperi, Nehru y Zhou Enlai eran ciertamente hombres de pensamiento profundo y, al mismo tiempo, decididos hombres de acción. Las valoraciones superficiales de Adenauer inducen a creer que era un impresionante hombre de acción, pero que no estaba a la altura de los antes citados como hombre de pensamiento. Los que conocieron bien a Adenauer saben, sin embargo, que esta valoración resulta errónea. No era de los hombres que hacen ostentación de su superioridad intelectual. Y quienes no supieron comprender sus cualidades intelectuales no fueron capaces de penetrar más allá de la apariencia que daba en público.

Incluso un hombre tan impulsivo como Jrushchov pensaba antes de actuar, aunque, como Brezhnev, no demostraba poseer una gran profundidad filosófica ni intelectual. Pero los hombres que dirigieron la revolución comunista en Rusia —Lenin, Trotsky y Stalin— fueron simultáneamente hombres de acción y de pensamiento. Stalin no tiene fama de esto último, pero los que han estudiado su personalidad han comprobado que, como mínimo, era un voraz lector. Aunque el mundo estaría mejor sin sus logros, los tres líderes soviéticos se encuentran entre los hombres que más profundamente han grabado su huella en la historia.

Robert Menzies me dijo una vez que organizaba su jornada de forma que pudiera dedicar todos los días media hora a lecturas de placer, y una hora entera los sábados y los domingos. No se trataba de lecturas de mera distracción: sus libros favoritos eran los de historia, literatura y filosofía. Y le servían para elevarse por encima del marasmo de los informes, análisis y otras lecturas corrientes que consumen el tiempo y abruman la mente del lector. Aunque yo no me organizaba con tanta exactitud, también insistía al máximo en encontrar un poco de tiempo para lecturas de esta clase, incluso en los períodos de crisis. Para que el líder pueda conservar su perspectiva a largo plazo es necesario que pueda apartarse de lo inmediato. A veces esa necesidad es mayor cuanto más intensa se presente la crisis, porque en esos momentos necesita más de la perspectiva distanciadora. Cuando los jóvenes que aspiran a líderes políticos me preguntan cómo deberían prepararse, nunca les aconsejo que estudien ciencias políticas. Les digo más bien que se sumerjan en la historia, la filosofía, la literatura, que amplíen su visión y sus horizontes. Los aspectos cotidianos y técnicos se aprenden mejor con la experiencia, tanto si son políticos como si se refieren a la labor de gobierno. En cambio, la costumbre de leer, la técnica de análisis riguroso, la estructuración de los valores, los cimientos filosóficos son elementos que el futuro líder debe aprender desde el principio de su formación, y debe seguir absorbiéndolos a lo largo de toda su vida.

Mi amigo y mentor, el ya fallecido Elmer Bobst, conservaba a los noventa años una mente aguda y tenía una memoria fenomenal. Una vez le pregunté cómo recordaba tan bien las cosas.

—Suelo castigar a mi memoria —me dijo.

En lugar de tomar notas, se obligaba a recordar conversaciones enteras, con todos sus detalles, al día siguiente de haberlas celebrado. También me recordó que el cerebro es como un gran músculo. Cuanto más lo ejercitas, más fuerte se hace; si no lo usas, se atrofia.

Una característica común a prácticamente todos los líderes importantes que he conocido es su afición a la lectura. La lectura no solamente amplía la mente y le plantea desafíos, sino que hace participar al cerebro y lo ejercita. El joven que hoy en día se pasa horas hipnotizado por la televisión no podrá llegar a ser el líder del futuro. Ver televisión es pasivo. Leer es activo.

Otra característica común es que todos eran muy trabajadores. La jornada de muchos de ellos alcanzaba las dieciséis horas. Una de las trampas más peligrosas en las que puede caer un líder es no saber librarse a veces de este ritmo de trabajo. Hay algunos que se mantienen muy en forma conservándolo constantemente, pero la mayoría necesita alejarse de todo de vez en cuando, cambiar de escenario o de ritmo, para encontrarse en las mejores condiciones cuando esto resulte imprescindible. Truman solía ir a Cayo Hueso, Eisenhower a Colorado y Georgia, Kennedy a Hyannis Port, Johnson a su rancho de Texas. A todos ellos les criticaban por ello, pero eran críticas infundadas. Lo importante para un líder no es el número de horas que pase en su despacho, o dónde esté situado ese despacho, sino su capacidad de tomar adecuadamente las grandes decisiones. Si lo que le tranquiliza y serena es jugar a golf, debe apartar el papeleo e irse al campo de golf.

De todos los factores relacionados con el azar que tienen que ver con el éxito de un líder, posiblemente no hay ninguno tan importante como el de la suerte en aparecer en el momento adecuado. Del mismo modo que cada cultura hace salir a primer plano a un tipo de líder diferente, también las diversas épocas hacen sobresalir tipos distintos de líderes. Sería difícil imaginar a Disraeli ganando unas elecciones en los años ochenta de este siglo en los Estados Unidos o, del mismo modo, asistir a un triunfo electoral en nuestro país y en nuestros días de Konrad Adenauer o George Washington.

A veces aparece una personalidad que hubiera sido un gran líder, un hombre de estatura mundial, si hubiera nacido unos cuantos años antes o después. Estoy convencido de que el senador por Georgia Richard Russell hubiera podido ser uno de los mejores presidentes de la historia de los Estados Unidos, si hubiera surgido en una época en la que su origen sudista no le hubiera descalificado. De todos modos, entre bastidores, llegó a ser uno de los hombres más poderosos del Senado. Uno de sus protegidos, Lyndon Johnson, al que enseñó y aconsejó, llegó a la Casa Blanca. Durante mi período de senador, y luego como vicepresidente y también como presidente, valoré siempre sus juicios más que los de ningún otro senador. Excepto en la cuestión de los derechos civiles, siempre estuvimos de acuerdo. Era un conservador moderado en cuestión de política interior, y un pragmático firme y con visión de largo alcance en cuestiones de defensa o política exterior.

Russell era también un ejemplo de otro fenómeno. Su labor de orientación la realizó sobre todo en los vestíbulos, las salas de los comités y las sesiones privadas. Pocas veces se levantó a hablar en el mismo Senado, aunque cuando lo hacía todo el mundo le escuchaba con la mayor atención. Lo que sabía manipular de forma más espectacular no era el poder de decisión sino la influencia, y ésta era de tal magnitud que, a la postre, se convertía en poder. En su caso, era una influencia basada en el auténtico respeto que le tenían los demás senadores y hasta los presidentes. También se basaba en el meticuloso trabajo preparatorio que hacía en casa, su atención a los detalles y su enciclopédico conocimiento del Senado y sus miembros.

Una de las características definitorias del nuevo mundo en el que vivimos es el ritmo cada vez más rápido con que van cambiando las circunstancias. Un país que necesita un tipo de líder para una etapa de su desarrollo, puede necesitar un líder de otro estilo para la etapa siguiente, y estas etapas se suceden unas a otras a gran velocidad. En lo que se refiere al lugar que un líder acabará ocupando en la historia, es tan importante subir al escenario en el momento adecuado como saber abandonarlo en el instante preciso.

Si después de la conquista de la independencia de Ghana, Nkrumah hubiese entregado a otro las riendas del poder, hubiera sido reconocido como un héroe y todavía hoy se le consideraría como tal. La reputación de Nasser es actualmente mucho mayor de lo que sería si la muerte no hubiera interrumpido bruscamente su carrera. Es posible que una de las decisiones más astutas de De Gaulle fuera abandonar el poder en 1946, para permanecer políticamente intacto para el momento, 1958, en el que se hizo necesaria su reaparición. George Washington sabía adivinar en qué instante había que abandonar. Su negativa a ser presidente durante un tercer mandato estableció una tradición que fue seguida por todos hasta 1940. Y una vez violada esta tradición, acabó pasando a formar parte escrita de la Constitución. Lyndon Johnson dejó pasmado a todo el país cuando en 1968 anunció que no se presentaría a la reelección. Como presidente que afrontó las tempestades que barrieron el país durante los siguientes cuatro años creo que, por mucho que detestara su retiro político, debía considerarse afortunado por haber abandonado el escenario en ese momento. Si hubiera permanecido en la presidencia hubiese sido brutalmente criticado.

Los diversos sistemas requieren líderes diferentes, y los países no pueden gobernarse de acuerdo con un sistema uniforme, debido a sus distintas bases culturales y a su grado de desarrollo.

Uno de los más persistentes errores de la política de los Estados Unidos en relación con las demás partes del mundo ha sido nuestra tendencia a medir a todos los gobiernos de acuerdo con los criterios de la democracia occidental, y a todas las culturas con los criterios de Europa occidental. Hicieron falta muchos siglos para el desarrollo de la democracia occidental, y el camino que siguió Europa no fue recto ni seguro. La libertad avanzó a rachas, y tras dar un paso adelante en una época retrocedía en la siguiente, tal como ocurrió, por ejemplo, en algunas partes de Europa occidental en los años treinta y en Europa oriental en épocas más recientes.

La democracia sigue siendo la excepción, en lugar de la regla.

Como ha señalado la embajadora norteamericana ante las Naciones Unidas, Jeane J. Kirkpatrick, «la verdad es que, juzgados de acuerdo con nuestros criterios, la mayoría de los gobiernos del mundo son malos. Ni son democráticos ni lo han sido nunca. La democracia no es frecuente en la historia. La mayoría de los gobiernos, juzgados con nuestros criterios, son corruptos».

Entre la mayoría de países gobernados por métodos autoritarios o totalitarios, debemos aprender a discriminar mejor. Todos los gobernantes autoritarios encarcelan a una parte al menos de los que se les oponen, tanto si su objetivo consiste en explotar a su pueblo como si lo que quieren es desarrollar el país. Pero hay una diferencia vital entre los que se arman para la agresión y los que intentan mantener la paz; entre el fascismo asesino de Pol Pot, por ejemplo, y el paternalismo progresista del Shah. Algunos países son buenos vecinos y otros, malos. Algunos son regímenes benévolos y otros, malévolos. Y estas diferencias son reales e importantes.

Aunque a nosotros no nos guste un gobierno autoritario, hay muchos países para los cuales no hay sencillamente otra alternativa en este momento. Si mañana mismo llegara la democracia a Arabia Saudí o a Egipto, el resultado sería probablemente el desastre. Esos países no están preparados para ella. No les hacemos ningún favor a los países en vías de desarrollo cuando queremos imponerles las mismas estructuras que en nuestra nación han funcionado bien. E insistir en la necesidad de crear una democracia formal cuando sabemos que sustancialmente no habrá democracia, es la forma más grave de hipocresía santurrona. Deberíamos aprender a no ser tan entrometidos.

De todos los cambios que están produciéndose en el mundo nuevo, uno de los que producirán un impacto más fuerte en los futuros líderes es el hundimiento de las barreras que habían mantenido a las mujeres apartadas de la vida política. Son pocas, hasta ahora, las que han llegado a la cumbre. Indira Gandhi, Golda Meir y Margaret Thatcher no han constituido la regla sino la excepción. Pero son cada vez más las mujeres que avanzan hacia las filas de donde salen los líderes. La mujer que aspira a un alto cargo ejecutivo tiene que superar todavía el viejo prejuicio que cree que esos cargos están reservados a los hombres. Pero a medida que más mujeres vayan avanzando por ese camino, el prejuicio irá desapareciendo.