2013 Oct La caja de Pandora. Purificación Carpinteyro.

Quien olvida su historia está condenado a repetirla. GEORGE SANTAYANA

Quien olvida su historia está condenado a repetirla. GEORGE SANTAYANA

A través de los siglos, la humanidad ha padecido las plagas de la ambición, la rapacidad y el egoísmo. Todas las civilizaciones, con sus distintas formas de vida, valores, culturas, lenguas y costumbres, han enfrentado el mismo irrefrenable deseo y obsesión de algunos por acaparar recursos, concentrar poder y dominar a los demás. De la misma manera, también hay momentos en que los pueblos se rebelan contra las injusticias y las tiranías.

Esas tensiones de fuerzas entre diversas capas de la sociedad y el poder se entrecruzan con historias particulares: grupos de interés que actúan con justificaciones ideológicas, religiosas, económicas, raciales o militares. Frecuentemente, cuando los poderes fácticos son más poderosos que los poderes formales constituidos, los gobernantes terminan por ser sometidos o depuestos.

Los Estados nacionales se han consolidado a través de la lucha darwiniana por la supervivencia del más fuerte. El monarca absoluto, por ejemplo, concentró todo el poder en su persona y reinaba apoyado en una élite que recibía tierras y siervos a cambio de su lealtad. Ese grupo de privilegiados compartía con el soberano las rentas y tenía la obligación de respaldarlo en sus guerras con ejércitos y recursos.

El Siglo de las Luces y la Ilustración tuvieron a Inglaterra y a Francia como epicentro de la revolución de las ideas. Se cuestionó al ancien régime que asumía, como dogma, el derecho divino de la autoridad de los monarcas sobre los destinos de sus súbditos y los de su descendencia. La Iglesia católica los investía de un aura inviolable que debía ser respetada y obedecida como palabra de Dios.

Gracias a la invención de la imprenta, los textos de los grandes filósofos de la época pudieron ser difundidos a través de libros, panfletos, diarios y revistas; de este modo quedaron a disposición de una sociedad educada —que dejó de ser meramente aristocrática— y modificaron para siempre el pensamiento del mundo occidental.

De acuerdo con los pensadores racionalistas de la misma época, las nuevas sociedades debían ser educadas para liberarse del yugo de la ignorancia que los sometía al tutelaje de la nobleza y del clero. La sociedad ilustrada tenía que hacerse responsable de su libertad -resultado del conocimiento- participando activamente en los asuntos públicos que, hasta entonces, habían sido del dominio exclusivo del soberano y su corte.

Libertad, igualdad y fraternidad se convirtieron en la aspiración universal de la época. Los pensadores políticos promovieron la democracia y defendieron la idea de establecer un "contrato social". Conforme a este pacto, el pueblo informado estableció los fundamentos del Estado moderno y decidió gobernarse a través de autoridades elegidas de acuerdo con las reglas previamente establecidas, quienes debían actuar siempre en favor del interés "público", incluso a costa de los intereses privados.

Todas esas ideas de la época influyeron en el pensamiento de los fundadores de los Estados Unidos de América, quienes crearon la nueva nación reconociendo la capacidad de autodeterminación del pueblo, en el que radica originariamente la soberanía. Para ejercerla, el pueblo delega su poder en tres instituciones del Estado con atribuciones exclusivas y excluyentes, en un balance de pesos y contrapesos que impiden la concentración de poder en un solo individuo.

Estos conceptos fueron el cimiento ideológico de la Revolución francesa y sirvieron de inspiración a los movimientos independentistas de las colonias europeas en el continente americano, incluida la Nueva España, que desde la Constitución de Apatzingán de 1814, promulgada por el Congreso de Chilpancingo, reconoce al pueblo como soberano de la nación.

Si bien es cierto que las constituciones políticas de las naciones establecen un supuesto convenio social, de acuerdo con el cual los pueblos viven y se desarrollan, es innegable que en muchos casos se trata de meros documentos aspiracionales que contrastan con la realidad. Tal es el caso de México.

Pese a que, como nación, surge de un pacto que reconoce su derecho a definir su forma de gobierno y a elegir a sus dirigentes, siempre ha sido regido por soberanos absolutos con título de presidentes, quienes únicamente se distinguen de los monarcas franceses de los siglos XV al XVIII por la restricción de su reinado a sólo seis años y el impedimento de transferir su posición a sus herederos consanguíneos.

Desde 1814 hasta nuestra actual Constitución, promulgada en 1917, prevalece el ideal de un pueblo que alcanzó la mayoría de edad. Una sociedad apta para ejercer su libertad con responsabilidad, determinando su forma de gobierno y eligiendo a sus gobernantes, quienes deben velar por el bien de la población.

Así, el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: "la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste... "

Pero, a río revuelto, ganancia de pescadores. La Revolución mexicana fue el catalizador para la aparición de nuevos grupos de poder, autodenominados "representantes de los intereses de campesinos, obreros y de sectores populares". Convinieron asociarse entre sí en un partido político para monopolizar el poder público y el gobierno, a través de la designación de presidentes sexenales con facultades casi absolutas, quienes, al igual que los monarcas absolutistas, distribuyeron prebendas y privilegios a otros, que a su vez tenían que pagar con lealtad y recursos.

La división de poderes resultó una fórmula eficaz para satisfacer las ambiciones de poder de las fuerzas aglutinadas en el nuevo partido de Estado, de tal suerte que cada presidente entrante debía repartir curules del Congreso, y posiciones en el gobierno, en las empresas públicas y en el aparato judicial, como si fueran parte del botín de guerra sexenal. Naturalmente, los poderes Legislativo y Judicial se subordinaban al Ejecutivo en turno, haciendo de éste un monarca con poder absoluto.

Pero los presidentes, conscientes de su temporalidad, buscaron preservar su poder político a través del poder económico que pudieran adquirir para sí o para sus allegados, que, a cambio de los favores recibidos, quedaban en deuda permanente y les garantizaban la trascendencia y la injerencia en la vida política nacional que deseaban. Con un modelo de desarrollo económico cerrado, justificado por la necesidad de industrializar al país, las nuevas élites impidieron la entrada de productos extranjeros y concedieron exclusividad en los mercados operantes a los grupos económicos privados allegados al monarca en turno, quienes se convertían sexenalmente en nuevos miembros de esta "nobleza", surgida del contubernio entre gobernantes y empresarios que recibían canonjías y privilegios a cambio de su lealtad.

Al igual que en la Francia de Luis XIV, la relación simbiótica entre los leales al sistema y los detentadores del poder absoluto, pero temporal, diluyó la frontera entre el poder político y el poder económico, haciéndolos interdependientes. Para tener uno, es indispensable contar con el otro, y viceversa.

Este sistema de interdependencia resultó un mecanismo efectivo para controlar a los grupos que, a lo largo del tiempo y gracias a las prebendas obtenidas, fueron consolidando su dominancia económica y política a la sombra del presidente en turno.

Como ocurrió con otros regímenes autoritarios del siglo XX, el poder absoluto del partido y del presidente se fue resquebrajando. La sociedad pugnaba por establecer un régimen democrático. Así, en las elecciones presidenciales de 1988 se produjo una movilización cívica que cuestionó el resultado oficial de las elecciones y obligó al nuevo gobierno, encabezado por Carlos Salinas de Gortari, a abrir espacios a los partidos políticos de oposición.

Por primera vez, los partidos contrarios al Partido Revolucionario Institucional (PRI) ganaron gubernaturas y presidencias municipales, que dejaron de estar sometidas al poder central. Para 1997 la oposición logró lo que hasta entonces se consideraba imposible: conseguir suficientes posiciones en el Congreso de la Unión para arrebatarle al partido en el poder la mayoría absoluta. En menos de una década, el presidencialismo absolutista dejó de existir y nuevas fuerzas de poder alteraron el orden preestablecido.

El Congreso dejó de estar supeditado al Ejecutivo, por lo que la aprobación de leyes y presupuestos anuales requirió negociaciones con los integrantes de las legislaturas, que se consolidaron en bloques partidistas. A través de su participación en el Congreso, los partidos políticos de oposición se transformaron en factores de poder real con los que el Ejecutivo se vio forzado a buscar acuerdos.

En su nuevo papel, los partidos políticos opositores y sus representantes en el Congreso también se integraron a la negociación de privilegios y concesiones, a cambio de los cuales pactaban con el Ejecutivo su voto favorable para las iniciativas.

Esta capacidad de negociación les confirió interlocución a favor o en contra de los intereses de los grupos económicos que controlan la economía del país, cuyo dominio de los mercados estaba expuesto al riesgo de ser vulnerado por la aprobación de leyes que generaran condiciones para la competencia, de la que siempre estuvieron protegidos.

Súbitamente, los grupos económicos privados tuvieron que ajustarse a una nueva realidad, y para defender sus intereses ajustaron estrategias que les permitieran mantener buenas relaciones con el Ejecutivo y tender puentes y alianzas con todas las fuerzas políticas en el Congreso.

Pero si las nuevas circunstancias de la política nacional hicieron necesario el acercamiento de los grupos económicos de poder a las nuevas fuerzas políticas representadas en el Congreso para la defensa de sus intereses, muy pronto los partidos se dieron cuenta de que el poder recién adquirido —o la permanencia del mismo— dependía del apoyo de los dueños del capital, particularmente en tiempos electorales.

Nuevamente, los políticos, para mantener e incrementar su poder, dependían del poder económico, y éste necesitaba a los políticos para mantener el statu quo que continuaba atentando contra un crecimiento económico nacional, lo que ha impedido que la población aspire a un mejor futuro.

Aunque el reacomodo de fue as pareciera no haber conseguido alterar el resultado, la nueva dinámica para hacerse del poder abrió la caja de Pandora.

EL PODER DE LA COMUNICACIÓN

Con 116 millones de habitantes, distribuidos en un territorio de casi dos millones de kilómetros cuadrados dentro de una accidentada geografía, México siempre ha tenido que enfrentarse al desafío de comunicar al país.

Es innegable que las tecnologías de la comunicación a distancia, que empezaron a desarrollarse en México durante las primeras décadas del siglo pasado, permitieron el despliegue nacional de servicios de telefonía, transmisión de información codificada, radio y televisión -abierta y restringida-; de esta forma, se hizo factible comunicar al país. No obstante, el despliegue de la infraestructura necesaria demandaba fuertes inversiones, especialmente en lo tocante a las redes de telecomunicaciones tradicionales. El Estado optó por privilegiar la participación del capital privado, al que le confirió concesiones para la prestación de los servicios de telefonía.

Sin embargo, los concesionarios del sector privado no reunieron los recursos suficientes para satisfacer las necesidades de telecomunicación, ni siquiera en las principales ciudades del país. A inicios de la década de 1950 se hizo evidente que para desarrollar las redes de telefonía era fundamental la participación del Estado. El gobierno financió los esfuerzos privados a través de la venta al público de participaciones accionarias en la empresa privada Telmex, producto de una serie de fusiones y adquisiciones por grupos privados de diferentes concesiones otorgadas por distintos gobiernos.

En la misma época apareció la televisión comercial, que fue concesionada a grupos privados: el Canal 4 a Rómulo O'Farrill, testaferro del presidente Miguel Alemán Valdés; el Canal 2 a Emilio Azcárraga Vidaurreta, y el 5 a Guillermo González Camarena. Estos tres canales se unieron para conformar Telesistema Mexicano, el grupo precursor de Televisa. En 1972 se incorporó al grupo el Canal 8, originalmente concesionado al grupo Alfa, de Monterrey, con lo que finalmente se consolidó Televisa. Entretanto, el Estado controlaba la televisión pública a través de los canales 7, 13 y 11, este último asignado al Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Pero el desarrollo de las telecomunicaciones en manos del Estado tampoco consiguió mayor avance, pese a las políticas estatizantes de los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, que llevaron al país a tocar fondo en 1982.

Cuando Miguel de la Madrid Hurtado asumió la presidencia había poco ,que rescatar de la economía nacional. Las severas medidas de austeridad aplicadas durante su gobierno y la aceptación de las condiciones impuestas por la comunidad financiera internacional para lograr su apoyo, llevaron al país a una apertura que —aunque necesaria, no fue dosificada— acabó con incontables pequeñas y medianas empresas que, de la noche a la mañana y sin apoyo financiero, tuvieron que enfrentar la competencia de productos extranjeros.

Igualmente, las políticas gubernamentales fueron diseñadas en preparación de un esfuerzo privatizador de las empresas estatales. Y si el gobierno de Miguel de la Madrid se abocó a estabilizar una economía que le fue entregada en quiebra, a Carlos Salinas de Gortari le correspondió llevar a cabo la desincorporación de casi todas las empresas del sector público, a través de procesos de licitación poco transparentes, que bien pudieron ser producto de una negociación entre los allegados para el reparto del botín.

En la vorágine de las privatizaciones bancarias y de otras empresas, el gobierno de Salinas de Gortari concluyó la transferencia del control de Teléfonos de México (Telmex), a fines de 1990, mediante un proceso de licitación del que resultó ganador el consorcio encabezado por el Grupo Carso, con la participación de Southwestern Bell International Holdings y France Cables et Radio. Los términos de la venta incluyeron las concesiones, por 50 años, de la red de telecomunicaciones de todo el país, y sobre frecuencias del espectro radioeléctrico para prestar telefonía celular en el ámbito nacional. Adicionalmente, se garantizó el derecho exclusivo de la empresa a prestar servicios de larga distancia internacional por seis años.

Si bien los términos de la privatización de Telmex le garantizaron condiciones que le permitieron crecer y afianzarse en un mercado sin competencia, en relación con la televisión abierta, el gobierno de Salinas. de Gortari decidió generar una "alternativa" a Televisa mediante la privatización de los canales 7 y 13, de Imevisión, que adquirió TV Azteca. Así, la televisión pública quedó circunscrita a la escasa cobertura del Canal 11 del IPN y a las transmisiones del Canal 22, con difusión exclusivamente en el Valle de México.

Para diciembre de 1994, cuando Ernesto Zedilla Ponce de León asumió la presidencia de la República, el control de las telecomunicaciones -incluidas la telefonía y la televisión- estaba en manos de no más de tres grupos. Pero el Grupo Televisa, el fiel soldado del sistema, atravesaba por una grave crisis derivada de la incertidumbre del futuro de la sucesión en la empresa, a causa de los problemas de salud de Emilio Azcárraga Milmo y la difícil situación financiera en la que se encontraba.

Zedillo no dudó en apoyar el fortalecimiento del grupo, y en el primer año de su gobierno, a través de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), permitió que Carlos Slim comprara 49 por ciento de Cablevisión, a un costo de 211 millones de dólares. Esta adquisición fue violatoria de la prohibición contenida en el título de concesión de Telmex, que hoy se alega como restricción para impedirle su participación en la televisión de paga. Pero entonces no representó obstáculo alguno.

A la muerte de Azcárraga Milmo, Zedillo tampoco tuvo resquemores para forzar la entrega del control del grupo a Emilio Azcárraga Jean, eliminando a los otros accionistas, quienes se vieron forzados a vender su participación, que fue pagada con recursos aportados, entre otros, por Carlos Slim Helú y María Asunción Aramburuzabala, cuya participación accionaria fue adquirida después por Roberto Hernández, enemigo acérrimo de Slim y principal accionista de Banamex, hasta su venta a Citigroup.

En tanto el Grupo Televisa se restructuraba, apoyado por el poder presidencial y por Carlos Slim, México se preparaba para la histórica contienda electoral que, dicen quienes participaron en la política nacional de ese entonces, fue pactada entre Zedilla y la oposición. Después de 60 años de gobierno del PRI, el pueblo eligió a un candidato de la oposición, en quien depositó sus esperanzas.

Vicente Fox Quesada llegó a la presidencia en el 2000, con la carga de grandes expectativas de una población que votó aspirando por el cambio en las estructuras de poder, no por una mera alternancia. Sin embargo, durante su gobierno Fax mantuvo las estructuras del sistema de interdependencia entre las fuerzas políticas y económicas, basadas en privilegios y prebendas conferidas a cambio de la lealtad y la defensa del régimen.

El gobierno de Fox apostó su capital político en una práctica de gobierno basada en encuestas. Era la popularidad de las medidas la que determinaba si se proseguía con ellas o se daba marcha atrás. Pero la encuestomanía como método para gobernar fue acercando más a Fox a los grupos que permitían generar una "opinión pública". Y nadie mejor para ello que el principal grupo de medios de comunicación masiva: Televisa.

No se requería gran imaginación para valorar el poder de los medios de comunicación masiva, especialmente de la televisión y su capacidad de manipular la información y generar "opinión pública".

Pero para tener acceso a la televisión era necesario forjar una alianza con el poseedor de la concesión, que obviamente estuvo de acuerdo con establecerla, a cambio de una larga lista de privilegios que le fueron otorgados durante la administración de Fox; entre otros: la eliminación del impuesto de 12.5 por ciento de tiempo del Estado; la renovación gratuita de las concesiones de las televisoras hasta 2021; el otorgamiento, también gratuito, de un canal digital por cada canal analógico concesionado; la postergación de la digitalización de las señales televisivas hasta 2021; el derecho de las operadoras de televisión por cable de prestar servicios de telecomunicaciones elevando barreras para impedir que Telmex, en contrapartida, prestara televisión de paga utilizando su red; y, como corolario, la aprobación de las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley de Radio y Televisión en 2006, conocidas como Ley Televisa. Con las aspiraciones de un hombre mediocre, a quien las circunstancias pusieron en un lugar encumbrado, Fox actuó en forma consecuente con su naturaleza: el gobierno del país no era más que resultado de planes de mercadeo impulsados a través de los medios publicitarios. Para ello estuvo dispuesto a dar todo lo que el Estado podía ceder a un particular, y cuando su gobierno terminó, el apoyo de las televisoras, especialmente de Televisa, fue determinante en todos los procesos electorales.

Pero una visión de Estado debió poner en alerta al resto de las fuerzas políticas representadas en el Congreso, que han sido, por acción y por omisión, tan responsables, como lo son Vicente Fox y Felipe Calderón, de continuar con la política de _protección de los intereses del grupo mediático.

Todos son responsables de permitir a los medios de comunicación masiva el uso de los bienes de la nación concesionados a su favor para manipular la realidad, a veces de manera grotesca y casi siempre de forma subliminal. Esta habilidad les confiere el poder de coacción, basado en la capacidad de otorgar recompensas o de retirarlas, en la facultad de premiar, pero, principalmente, en el poder de intimidar. Así han conseguido someter a los representantes de los poderes legítimos y han capturado a instituciones académicas, a formadores de opinión y a infinidad de líderes sociales, que no tolerarían ser denostados por campañas de descrédito o desaparecidos del lente que les da presencia pública.

En el marco de la legitimidad, los poderes políticos que juraron "cumplir y hacer cumplir la Constitución" están obligados a someter y a castigar a las estructuras mediáticas que distan de cumplir con la obligación de garantizar los principios de libertad, imparcialidad, objetividad e independencia de la información que transmiten. Pero hoy sería irracional exigir a cualquiera su inmolación política. En la realpolitk ningún poder legítimo, y menos cualquier político que aspire a serlo, debe intentar oponerse a un poder que, hoy por hoy, ni siquiera tiene que confrontar abiertamente a los poderes formales del Estado para desacreditarlos.

El poder de la_ comunicación masiva en un país en que la realidad nacional sólo es aquello que se plasma en las pantallas de televisión, controladas por un grupo mediático, sobrepasa el poder económico, político o ideológico. En estas circunstancias, los procesos democráticos son realíty shows en que los ganadores están predeterminados por el lente de las cámaras que los presentan.

Lamentablemente, la fallida transición a la democracia diluyó el poder del Estado, en tanto permitió que un grupo de interés acumulara poder suficiente para convertirse en el "gran elector", a cuyo servicio debé someterse todo aquel que tenga aspiraciones de ocupar cualquier cargo público.

Así inicia el sexenio del candidato de las televisaras, promovido durante seis años en la pantalla chica, en la que diariamente Televisa contaba sus amores y sus desamores: la gran telenovela del Estado que nos tocará vivir los próximos seis años. Sólo queda esperar que en nuestro caso no se cumpla, como sentencia, la verdad de que no existe civilización cuya estructura de poder formal no haya sido trastocada y transformada por individuos o grupos de interés particulares, que por razones religiosas, económicas o militares consiguieron acumular más poder que el gobernante legítimo. En todos esos casos los gobernantes fueron sometidos o depuestos para ser sustituidos por los individuos detentadores del poder de facto o por alguno de sus siervos.

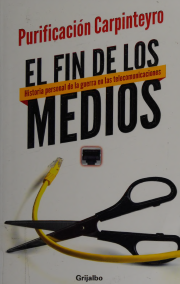

En: Carpinteyro, Purificación. El fin de los medios. Historia personal de la guerra en las telecomunicaciones. México, Ed. Grijalbo, 2013, 279 págs.