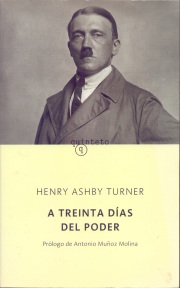

1996 A treinta días del poder. Henry Ashby Turner.

La improbable ascensión del canciller Hitler

La improbable ascensión del canciller Hitler

Sabemos el final de esta historia y estamos familiarizados con cada uno de sus episodios y de sus personajes, pero una y otra vez sentimos la necesidad urgente de que nos la cuenten de nuevo, y según nos adentramos en ella casi se nos olvida que sucedió hace mucho tiempo, y deseamos angustiosamente que los hechos no tomen el mismo curso inevitable, y se apodera de nosotros la mezcla de incertidumbre y esperanza con que solemos volvernos hacia un futuro sombrío que sin embargo no está prescrito. El lector de un libro de historia es una Casandra clarividente y abatida que profetiza el devenir del pasado, y sin embargo las lecciones que obtiene de él difícilmente le empujan al fatalismo: la historia nos cuenta o intenta contarnos lo que sucedió, pero también nos advierte, por la minuciosidad con que revela los encadenamientos de los hechos, que lo sucedido no era inevitable, y que la variación de cualquier circunstancia podría haber provocado una cadena de acontecimientos por completo distinta.

Detrás de la firmeza indudable de lo que ha sido se insinúa la fragilidad y la indeterminación de lo que pudo no ser, de lo que estuvo a punto, en el filo mismo de haber sido de otro modo. En este sentido creo que debe entenderse la paradoja enunciada por Borges de que el pasado es tan conjetural como el futuro: sabemos que el 30 de enero de 1933 Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania, pero según vamos aprendiendo más pormenores de la historia, de manera instintiva esa forma verbal en pasado se convierte en conjetura improbable, pierde la macabra legitimidad que otorgamos siempre a lo que ha sucedido. Tendemos a pensar que las cosas, porque sucedieron, no tenían más remedio que suceder. Y sin embargo, la averiguación atenta de los pormenores de la historia nos lleva siempre a la conclusión contraria, a una rebeldía en apariencia inútil, pero yo creo que en el fondo saludable, contra la fatalidad de lo real. Pocos asuntos merecen y necesitan tanto estudio como el advenimiento de Hitler al poder: en ningún libro como en este de Henry Ashby Turner se explica con tanto detalle el proceso de su llegada a la cancillería, y también la improbabilidad de ese desenlace. En la primera página de su extraordinaria biografía, Ian Kershaw argumenta que Adolf Hitler ha sido el personaje que más ha influido en la historia del siglo XX: en un estudio mucho más breve, en poco más de trescientas páginas, Henry Ashby Turner concentra su atención en sólo treinta días y en un breve reparto de figuras entre despreciables y patéticas y nos enfrenta a la evidencia inquietante de que ese gran influjo devastador sobre el mundo pudo haberse evitado.

Uno de mis primeros recuerdos de la escuela es la lectura de esa fábula en la que la pérdida de la herradura de un caballo acaba provocando el hundimiento de un imperio. Se ha quedado tan nítidamente en mi memoria como el mandilón azul marino que vestía por primera vez, con un cuello de celuloide blanco, como la penumbra del aula y la luz nublada que había en la ventana. Esa clase de leyendas serían tal vez interpretadas ahora en término de la teoría del caos o de los sistemas inestables, pero durante muchos años fueron denostadas por los partidarios de la historia que se impartía mayoritariamente cuando yo ingresé en la universidad, a mediados de los años setenta. La doctrina dominante era el llamado materialismo histórico, que ni era materialista ni prestaba mucha atención a los hechos de la historia, de la que quedaban excluidos rigurosamente la influencia del azar y la de los individuos singulares.

Las leyes históricas eran tan inmutables y tan impersonales como las de la física. Cualquier acontecimiento de cualquier período formaba parte del gran proceso de la lucha de clases, o de la evolución desde el comunismo primitivo a través de cada uno de los estadios que llevarían fatalmente a la sociedad sin clases, según el ritmo de progreso de las fuerzas productivas. Del esclavismo se pasaba al feudalismo, y de éste al capitalismo, tan rigurosamente como el agua pasa de un estado a otro. La historia avanzaba en una dirección, y por lo tanto tenía un motor, que era la lucha de clases. En medio de esos grandes movimientos tectónicos, quedaba muy poco sitio para el albedrío de los seres humanos reales: la única tarea posible era, a través de la conciencia de clase, averiguar la posición política correcta, es decir, la que se correspondía con el desarrollo de las fuerzas productivas y la correlación de fuerzas entre los grupos sociales.

Parece mentira, pero ésa era la jerga que se usaba, que usábamos, lo mismo en una clase de historia medieval que en una asamblea política. Casi lo primero que se nos enseñaba al ingresar en la facultad era el desdén hacia la llamada «historiografía burguesa», que era toda aquella que no se ajustara estrictamente a la ortodoxia marxista más vulgar, más siniestramente soviética. El resultado era triple: en primer lugar, no se estudiaban las cosas concretas y reales que habían sucedido, sino elucubraciones escolásticas sobre «períodos de transición» o «modos de producción» (la cacofonía era otro rasgo de aquel rancho mental); en segundo lugar, quedaba legitimado cualquier horror o desastre en virtud de su necesidad histórica, lo cual venía estupendamente para justificar las barbaridades cometidas por los sistemas comunistas; la tercera consecuencia era la eliminación de la responsabilidad personal: si todo estaba determinado históricamente, y si además los seres humanos sólo actúan en virtud de su conciencia o su instinto de clase, las opciones políticas o éticas individuales son irrisorias, o incluso culpables de antemano.

Hay un cuarto efecto de aquel oscurantismo, que puede parecer secundario, pero que no es en absoluto desdeñable: convertida en simulacro de ciencia, en especulación casi teológica, la historia perdía su antiguo carácter narrativo, de modo que quedaba abolido el placer de leerla.

Pero la historia, que abarca tantas cosas, que tiene la amplitud y la pluralidad de los actos humanos, ha sido desde su mismo origen una narración, desde los relatos tan sabrosos de Heródoto, que cuenta lo que ha visto en sus viajes y también lo que le han contado, y que cuando refiere un hecho fabuloso o improbable hace saber que él no puede atestiguar su verdad, con lo cual ya está ejerciendo esa crítica de las versiones sobre lo acontecido que es el elemento cardinal de la actitud del historiador. Quizá lo que vuelve tan atractiva la historia es esa doble condición, la de relato que seguimos porque nos absorbe, como seguimos los de la ficción, y la de actitud de conocimiento y comprensión de las cosas reales, su tentativa de desvelar eso que se llama en Macbeth «las semillas del tiempo». En virtud de un tonto especialismo, se estudia historia o se estudia literatura, y parece que son dos reinos ajenos entre sí, y entonces se olvida que algunas de las mejores obras de la literatura no pertenecen al reino aceptado de ésta, el de la ficción, sino al de la historia.

Heródoto, Tucídides, Plutarco, Tácito, son imprescindibles no sólo para el historiador, sino también para cualquiera que desee aprender a manejar las palabras, a retratar los actos y los caracteres humanos. En muy pocos novelistas se aprende a manejar la concisión o el caudaloso arrebato narrativo como en Gibbon. En su estela admirable escribió Dozy su historia de los musulmanes en España, que ningún escritor o historiador español había sabido contar con tanta belleza y solvencia, y si Dozy tiene todavía mucho de romántico su mejor discípulo, Levi Provençal, termina de convertir la historia de al-Andalus en una disciplina perfectamente seria, pero también esplendorosamente literaria, no en vano su mejor heredero español, Emilio García-Gómez, es un escritor de primera fila de la generación del 27 al mismo tiempo que un arabista ejemplar.

Quienes piensan que la literatura narrativa sólo está en las novelas no imaginan que los historiadores más sólidos son con frecuencia narradores extraordinarios, ni que la belleza y la claridad del estilo nunca son más valiosas que cuando se ponen al servicio de la máxima precisión. Fernand Braudel o Georges Duby son dos narradores de primera categoría, y la fuerza de Michelet no es inferior a la de Balzac, que aspiraba él mismo a ser historiador de las vidas privadas. A Karl Marx, que decía de sí mismo que no era marxista, le debemos una obra de una claridad y una ironía incomparables, El 18 Brumario de Luis Napoleón Bonaparte, que tiene toda la jugosa concisión de una novela corta y el suspense de una trama policial. Y conozco pocas experiencias de lectura tan subyugadoras, tan abismales, como la de Hitler y Stalin: vidas paralelas del gran Alan Bullock, en el que hay algo de las amplitudes épicas de Tolstoi y al mismo tiempo de los retorcimientos sombríos de Dostoievski. Los últimos días de Hitler, de Hugh Trevor-Roper, es un modelo de investigación histórica, de testimonio personal y de literatura, de atención a esos matices que revelan mejor la médula de una situación o de un tiempo que largos informes o interpretaciones: es alucinante descubrir que en el búnker de la cancillería, en las últimas horas del apocalipsis nazi, la bajeza, las menudas intrigas, la más mezquina tontería humana, eran tan poderosas como en los días triunfales del poder, y que lo primero que hicieron los funcionarios encerrados en aquellos sótanos al saber que Hitler se había suicidado fue encender ávidamente cigarrillos, porque el Führer les tenía prohibido fumar.

A ese linaje de historiadores pertenece Ashby Turner: como Bullock, o como Ian Kershaw, tiene siempre presentes las vastas concatenaciones de los hechos públicos y los caracteres personales, de la política y los estados de ánimo y las condiciones sociales y económicas; pero se parece a Trevor-Roper en su manera de ceñirse en su indagación y su relato a un ámbito temporal y espacial muy limitado, los treinta primeros días de 1933, las idas y venidas de unos cuantos individuos que sin darse cuenta, arrastrados por su estupidez, por su vanidad, por su oportunismo, desataron el comienzo del régimen político más sanguinario y destructivo que ha conocido la humanidad.

Tan aterrador como ir sabiendo lo que ocurrió día por día es darse cuenta de que nadie lo percibiera entonces de verdad, en todo su horror y toda su hondura. Nadie en la derecha alemana parecía reparar en la ideología bestial del nazismo; nadie en la izquierda concedía mucha importancia a Hitler; la ciudadanía hastiada de política y desmoralizada por la crisis económica no llegó a enterarse de las conspiraciones en las que se enredaba una clase política deleznable ni prestó mucha atención al cambio de gobierno del 30 de enero. En el noticiario cinematográfico de esa semana, explica Ashby Turner, la noticia del nombramiento de Hitler llegaba en sexto lugar, muy por detrás de un concurso de saltos de esquí y de una carrera de caballos. Las formidables organizaciones obreras de Alemania no se movilizaron: a los pocos meses ya no existían. George Grosz cuenta en sus memorias que unos meses antes había advertido que su kiosquero habitual ya no llevaba en la solapa una insignia con la hoz y el martillo, sino una pequeña esvástica.

El arte del novelista es hacer que se vuelvan reales seres imaginarios: el del historiador, que se vuelva presente el pasado. Hemos leído muchas veces el relato del ascenso de Hitler al poder, pero yo nunca tuve tantos detalles no sólo sobre lo que ocurrió, sino del modo en que las personas que vivieron entonces veían el presente, o dejaban de verlo, o sobre la textura cotidiana de sus vidas reales: el día de Año Nuevo de 1933 Adolf Hitler, wagneriano furibundo hasta las lágrimas, vio en Múnich Los maestros cantores; el miércoles 18 de enero estuvo en el cine y se emocionó con una vacua película patriótica, El Rebelde, sobre un joven alemán que se sacrifica heroicamente en la lucha contra Napoleón; en casa del fatuo de Von Ribbentrop, los conspiradores se achispaban bebiendo el champán que proveía el anfitrión; el domingo 22 amaneció muy frío y con niebla, y con la primera claridad gris de la mañana fuerzas de policía se alinearon en la principal barriada obrera de Berlín, que iba a ser invadida unas horas más tarde por un desfile de provocadores uniformados con las camisas pardas de las SA.

Hay que saber qué pasó, y cómo se percibía entonces lo que estaba pasando, y también cómo no pasaron algunas cosas que habitualmente se dan por verdaderas. Hitler no conquistó el poder: le fue entregado; Hitler no llegó a canciller en virtud de unas elecciones democráticas, sino gracias a una conspiración en la que participaron algunas de las personas que tenían más responsabilidad en la defensa de la democracia alemana. Pero, sobre todo, nada era inevitable, y ésa resulta quizá la lección más amarga, si se piensa en lo que vino después de esos días de enero de 1933, en la proporción entre los horrores desatados y los millones de muertos y la devastación de países enteros, por un lado, y la idiotez y la frivolidad de unos cuantos políticos, por el otro, su ineptitud, su ceguera, el grado insondable de su culpa. Nos rebelamos contra el pasado, leemos día a día los detalles mezquinos de cosas que tuvieron lugar hace casi setenta años y deseamos con todas nuestras fuerzas que la cadena de la fatalidad y la idiotez se rompa, y llegamos al desenlace con una sensación de derrota inconsolable, con todo el pánico por el espanto que está a punto de empezar. Pero no creo que sea vana esta rebelión contra el pasado: lo que ha ocurrido, dice Primo Levi, puede volver a ocurrir, y lo que parecía imposible en cualquier momento se hace ominoso y real. Estudiando la historia y aprendiendo que no hubo nada inevitable tal vez cobremos la lucidez y el coraje necesarios para no resignarnos a la inevitabilidad del presente, a las peores amenazas del porvenir.

ANTONIO MUÑOZ MOLINA

|

Sumario |

|

|

La improbable ascensión del canciller Hitler, por Antonio Muñoz Molina |

|

|

Prefacio |

|

|

Abreviaturas |

|

|

1. Introducción: El mariscal de campo, el cabo y el general |

|

|

2. La conspiración contra el canciller |

|

|

3. El dudoso triunfo de Hitler en plena crisis nazi |

|

|

4. Schleicher cae víctima de sus ilusiones |

|

|

5. La conspiración se extiende y Schleicher renuncia al poder |

|

|

6. Von Papen encabeza el salto al vacío |

|

|

7. Determinismo, contingencia y responsabilidad |

|

|

Apéndice: El Documento de Moscú |

|

|

Bibliografía |

|

|

Índice onomástico |

|